2. 安徽省池州市疾病预防控制保健中心;

3. 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心;

4. 北京市疾病预防控制中心性病艾滋病科;

5. 四川省成都市疾病预防控制中心性病艾滋病科;

6. 黑龙江省哈尔滨市疾病预防控制中心性病艾滋病科;

7. 河南省郑州市疾病预防控制中心性病艾滋病科

中国于2005年开始关注年轻男男性行为(MSM)人群的人类免疫缺陷病毒(HIV)感染状况。年轻MSM不仅具有多性伴、高危性行为等特征,还具有与性伴维持时间短、倾向于有年龄大的性伴且发生性行为时安全套使用率低等特点,具有HIV传播和蔓延的潜在危险〔1, 2, 3〕。为了解中国城市年轻 MSM人群性行为及其HIV和梅毒感染状况,于2008年采用横断面调查方法,对北京、哈尔滨、郑州和成都4个城市年轻 MSM人群进行此项调查,并分析其与肛交状况、艾滋病知识和安全套使用等的关系,为在年轻MSM人群中进行有效的性病艾滋病预防干预提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用滚雪球方法在当地MSM小组的帮助下招募调查对象,纳入标准为:年龄18~24岁的男性,在最近12个月中有过男男性行为(肛交或口交),居住在研究城市,并且愿意参加调查者;北京、哈尔滨、郑州和成都各招募150人,共 600人。

1.2 方法采用一对一方式进行匿名问卷调查,内容包括社会人口学特征、艾滋病相关知识、近1年接触性病艾滋病预防干预服务状况、近6个月性行为方式和安全套使用情况、近6个月性伴类型和数量等。艾滋病知识共8题,每题回答正确得1分,以8题的总分为艾滋病知识得分。

1.3 HIV和梅毒抗体检测采集静脉血进行HIV与梅毒抗体检测。第1次HIV抗体快速检测为阴性者即确定为阴性,阳性者则进行第2次快速检测,结果仍为阳性者用免疫印迹试验(W B)进行确认;快速检测结果为阴性者则用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测,结果为阴性即确定为阴性,阳性者再用免疫印迹试验(W B)进行确证。梅毒抗体检测首先采用梅毒快速血浆反应素试验(RPR)进行初筛,初筛阴性者判为阴性,阳性者采用梅毒螺旋体颗粒凝集试验(TPPA)进行确认。

1.4 统计分析采用EpiData 3.0建立数据库并录入数据,用SPSS 13.0软件进行描述性分析和χ2检验。

2 结 果 2.1 调查对象社会人口学特征共调查MSM 600人,平均年龄为(21.48±1.86)岁,其中≤ 20岁,占29.7%;首次与男性发生性行为且年龄< 18岁者134人,占22.3%;调查对象中学生205人,占34.2%;性取向为同性、双性、异性和不确定所占的比例分别为70.2%,228%,2.7%和4.3%。

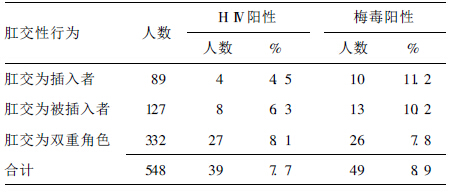

2.2 HIV和梅毒感染状况(表 1)| 表 1 近6个月不同肛交行为对象H IV和梅毒感染检出率 |

600名调查对象中,HIV感染阳性40例,检出率为6.7%;梅毒感染阳性50例,检出率为8.3%;HIV和梅毒合并感染9例,检出率为1.5%。最近6个月有肛交行为者548人,占91.3%。肛交时为插入者、被插入者,双重角色年轻MSM人群HIV感染检出率分别分 4.5%,6.3%和8.1%;梅毒感染检出率分别为11.2%,10.2%和7.8%,不同肛交性行为对象HIV和梅素感染检出率比较差异无统计学意义。

2.3 最近6个月不同方式性行为时安全套使用频率在40名HIV阳性调查者中,近6个月发生插入性肛交、被插入性肛交、口交和阴道性交者分别占77.5%,87.5%,90.0%和 25.0%,其中每次使用安全套者分别占32.3%,48.6%,2.8%和10.0%;在560名HIV检测阴性调查者中,近6个月发生插入性肛交、被插入性肛交,口交和阴道性交的分别占 69.6%,75.7%,83.4%和26.1%,其中每次使用安全套者分别占55.4%,50.2%,12.6%和45.2%。

2.4 不同肛交行为者艾滋病知识和安全套使用600名调查对象中,近6个月有8.7%的调查对象未发生肛交行为,肛交时为插入者、被插入者、双重角色的调查对象分别占 14.8%,21.2%和55.3%。3种肛交行为调查对象艾滋病知识得分≥ 6分者分别占94.4%,92.9%,88.3%;每次使用安全套率分别为44.9%,48.0%,56.0%(双重角色者为插入者时)和50.9%(双重角色者为被插入者时);从不使用安全套率分别为13.5%,7.1%,8.7%和8.4%,经χ2检验,差异均无统计学意义。在肛交为双重角色的调查对象中,作为插入者每次使用和不使用安全套的调查对象HIV感染检出率分别为5.4%和11.6%,经χ2检验差异有统计学意义;梅毒感染检出率分别为5.4%和11.0%,经χ2检验差异无统计学意义;作为被插入者时每次使用和不使用安全套的调查对象 HIV感染检出率出别为6.5%和9.8%,经χ2检验差异无统计学意义;梅毒感染检出率分别为4.7%和11.0%,经χ2检验差异有统计学意义。肛交为双重角色的调查对象艾滋病知识得分与HIV和梅毒感染检出率无统计学关联。

3 讨 论本次调查结果表明,4个调查城市调查对象HIV感染检出率为6.7%,低于美国2004-2005年的年轻MSM感染检出率(13%~14%)〔4, 5〕,与美国1994-1998年7个城市年轻 MSM人群的HIV感染率(7.2%)相近〔6〕,高于2007-2008年中国61个城市MSM人群的HIV感染检出率(4.9%)〔7〕和 2005年郑迎军等〔1〕和2006年朱军礼等〔2〕报道的合肥市年轻 MSM人群HIV感染检出率,HIV感染检出率差异一方面可能与调查对象招募方法和调查城市的不同有关,另一方面提示近年来中国年轻MSM人群HIV感染可能在快速蔓延。有研究认为,在肛交行为中,不同肛交行为角色的MSM人群感染HIV的危险不同〔8〕。H ernandez等〔9〕研究结果表明,肛交时既有插入行为又有被插入行为的MSM感染HIV危险性最高。本次研究未发现不同肛交角色的调查对象HIV和梅毒感染检出率、艾滋病知识水平和安全套使用存在统计学联系,提示年轻MSM感染HIV和梅毒的危险不因肛交行为不同而变化。安全套预防HIV已被大量研究证实〔10, 11〕。但在40名 HIV阳性的调查对象中,有52.5%和45.0%的年轻MSM近6个月发生过无保护性插入和被插入性肛交,87.5%发生过无保护性口交,有22.5%发生过无保护性阴道性交,说明HIV阳性者具有向MSM人群和女性人群传播HIV的危险。提示应加强安全套使用的宣传教育工作,控制HIV在MSM和女性人群进一步传播。

| 〔1〕 | 郑迎军,张洪波,许娟,等.年轻的男男性行为者HIV和梅毒感染状况[G].中华预防医学会儿少卫生分会第七届全国学术交流会论文集,2006:492-298. |

| 〔2〕 | 朱军礼.年轻MSM社会网络特征及其HIV危险行为同伴干预研究[D].合肥:安徽医科大学公共卫生学院,2008:37-39. |

| 〔3〕 | 汤后林,张大鹏,吴玉华,等.男男性接触者性伴交往模式及行为特征研究[J].中华流行病学杂志,2007,28(2):144-147. |

| 〔4〕 | Garoflao R,Herrick A,Mustanski BS,et al. Tip of the iceberg: young men who have sex with men,the interne,tand HIV risk[J]. Am J Public Health,2007,97(6):1113-1117. |

| 〔5〕 | Mustanski B,Garofalo R,Herrick A,et al. Psychosocial health problems increase risk for HIV among urban young men who have sex with men:prel iminary evidence of a syndemic in need of at tention[J].Ann BehavMed,2007,34(1):37-45. |

| 〔6〕 | Valleroy LA,MacKellarDA,Karon JM,et al. HIVprevalence and associated risks in youngmen who have sex with men.Young Men&s Survey Study Group[J].JAMA,2000,284(2):198-204. |

| 〔7〕 | 吴尊友.男男性为人群艾滋病传播与控制的经验与我国面临的主要问题[C].第一届中国防治艾滋病科学论坛,2008:12-23. |

| 〔8〕 | VittinghoffE,Dougals J,Judson F,et al. Per contact risk of human immunodeficiency virus transmission bewteen male sexual partners[J].Am J Epidemiol, 1999,150(3):306-311. |

| 〔9〕 | HernandezM,Uribe P,Gormtaker S,et al.Sexualbebavior and status for human immunod eficiency virus type 1 among homosexual and bisexual males in Mexico City[J].Am J Epidemiol, 1992,135 (8):834-894. |

| 〔10〕 | 朱军礼,张洪波,郑迎军,等.男男性接触者梅毒感染危险因素病例-对照研究[J].中国公共卫生,2007,23(2):131-133. |

| 〔11〕 | 汪武新,刘宗干,李睛,等.高危人群安全套使用相关原因分析[J].中国公共卫生,2002,18(5):561-562. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26

, 徐杰3, 马小燕4, 韩德琳5, 王莉莉6, 刘征7, 斗智3

, 徐杰3, 马小燕4, 韩德琳5, 王莉莉6, 刘征7, 斗智3