大学生作为优秀的青年群体,是国家的未来和希望,其素质水平将直接影响到国家的建设和发展〔1〕。为适应社会的激烈竞争,大学生具有健康的身体尤为重要。有调查表明,大学生的营养状况不容乐观〔2, 3, 4〕,与相关饮食行为不当有密切关系。为了解湖北省武汉市大学生营养状况及饮食习惯,于 2008年3月采用自行设计的调查问卷对武汉工业学院部分在校大学生进行调查,为指导大学生的合理营养提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 对象以武汉工业学院在校大学生为调查对象,采取按系分层,再以班为单位随机整群抽样的方法,抽取专科生、本科生和研究生共906人进行问卷调查,获有效问卷871份,有效率为96.1%。依据 中华人民共和国城市规划法将大学生的生源分为大城市、中小城市、城镇、农村。871名大学生中,大城市、中小城市、城镇、农村大学生分别有71,185,234,381人,分别占8.2%,21.2%,26.9%,43.7%。男生363人,占41.7%;女生508人,占58.3%。年龄最大24岁,最小18岁,平均年龄21岁。

1.2 方法营养状况评价采用体质指数 5 (body mass inindex,BMI)。评价标准:BMI< 18.5为营养不良,18.5~25.0为正常,> 25.0为超重及肥胖。身高与体重数据来自于集中体检。采用自行设计的调查表进行问卷调查,内容涉及一般情况、饮食行为、每月饮食消费情况。一般情况包括性别、居住地、学历、出生年月;饮食行为包括饮食规律、进餐时间、饮食结构、食物消费频次、早餐、夜宵等内容〔6, 7〕,共13题;根据预调查,本校大学生平均月饮食消费水平为300元,考虑到物价上涨因素,将中档定为301~400元,参考卓杰先〔8〕对大学生月饮食消费水平的划分,将最低档定为< 200元,因此,将大学生月饮食消费分为< 200元、200~300元、301~400元、 401~500元、> 500元5个档次。调查对象在统一指导语下独自填写答题卡。

1.3 统计分析应用SPSS 13.0软件进行一般描述性统计;X2检验比较不同背景研究对象饮食行为差异;利用降维的思想,对影响营养状况的因素〔9〕进行因子分析,通过因子特征值碎石图找出主要影响因子,因子得分表确定主要影响因素。

2 结 果 2.1 大学生营养情况在被调查的871名大学生中,营养不良、正常、超重及肥胖分别有175,690,6人,分别占20.1%,79.2%,0.7%。男女生营养不良分别有49,26人,分别占男女生总人数的13.5%,24.8%,差异有统计学意义(X2= 16.852,P=0.000);男女生超重及肥胖比例差异无统计学意义。不同生源大学生营养不良、超重及肥胖比例组间差异均无统计学意义。

2.2 大学生饮食行为情况 2.2.1 进餐规律与进餐时间调查结果表明,800名大学生关注饮食健康,占91.8%。大学生一日三餐非常有规律、有一定规律、无规律人数分别有544,289,38人,分别占62.5%,33.2%,4.3%。456名大学生的进餐时间为10~20min,占 52.3%。按生源地比较,大城市、中小城市、城镇、农村大学生每次进餐时间< 10m in的人数分别有18,61,70,155人,分别占本组被调查总人数的25.4%,33.0%,29.9%,40.7%,差异有统计学意义(X2=11.318,P=0.010)。男女大学生每次进餐时间< 10min的人数分别有160,144人,依次占男女生总人数的44.1%,28.3%,差异有统计学意义(X2=23.058,P= 0.000)。

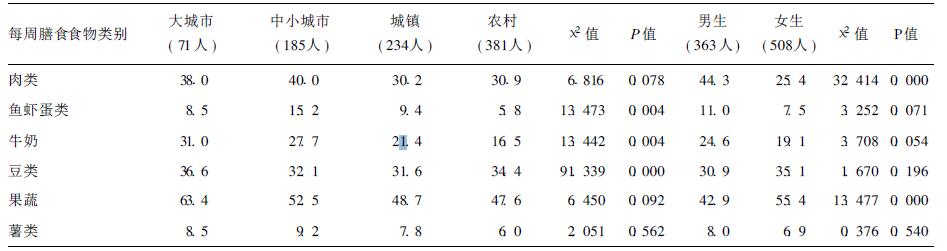

2.2.2 饮食结构在被调查的871名大学生中,677人饮食结构以主食为主,30人以副食为主,164人主副食各半,分别占77.7%,3.4%,18.9%。荤素搭配中,52名大学生以荤食为主,424名以素食为主,395名荤素各半,分别占6.0%,48.7%,45.3%。男女生饮食以主食为主的分别有303,374人,分别占男女生总人数的83.5%,73.6%;荤素搭配的人数分别有182,213人,分别占男女生总人数的50.1%,41.9%;以素食为主的人数分别有149,274人,分别占男女生总人数的41.0%,53.9%,差异均有统计学意义(X2=11.863,X2= 5.756,X2=10.38,P < 0.05)。大城市、中小城市、城镇、农村大学生以主食为主人数分别有45,131,178,323人,分别占本组被调查总人数的63.4%,71.0%,76.0%,84.7%;以素食为主人数分别有32,85,97,209人,依次占本组被调查总人数的 45.1%,45.9%,41.5%,54.9%,差异均有统计学意义(X2= 25.592,X2=11.435,P < 0 05)。依据 膳食宝塔 ,理想的膳食模式应保证每天对肉类、鱼虾蛋类、牛奶、豆类、果蔬、薯类摄入1次,1周进食.4次也可被认为是好的膳食结构〔10〕。

| 表 1 每周膳食消费频次≥4次的大学生所占比例(%) |

724名大学生每天坚持吃早餐,占 83.1%。243名大学生不吃夜宵,占27.9%。每天坚持吃早餐的男女生分别有270,454人,分别占男女生总数的74.4%,89.4%;不吃夜宵的男女生分别有52,185人,依次占男女生总人数的14.3%,36.4%,差异均有统计学意义(X2=33.910,X2=52.030,P < 0.05)。不同生源大学生以上2项组间比较差异均无统计学意义。

2.2.4 每月饮食消费情况大学生月饮食消费< 200元、 200~300元、301~400元、401~500、> 500元的人数分别有 85,364,250,115,57人,分别占9.8%,41.8%,28.7%,13.2%,6.5%。男女生月饮食消费< 200元分别有15,70人,分别占男女生总人数的4.1%,13.8%;月饮食消费> 500元分别有33,24人,分别占男女生总人数的9 1%,4.7%,差异均有统计学意义(X2=22.375,X2=6.600,P < 0.05)。大城市、中小城市、城镇、农村生源大学生月饮食消费< 200元分别有6,10,17,50人,依次占该组被调查总人数的8.5%,5.5%,7.4%,13.1%;> 500元分别有5,17,20,12人,依次占该组被调查总人数的7.0%,9.4%,8.7%,3.2%,差异均有统计学意义(X2=10.138,X2=11.242,P < 0.05)。

2.3 饮食行为与营养状况的相关性分析将影响营养状况的8个变量(是否关注饮食、进餐是否规律、进餐时间、是否有吃夜宵的习惯、每周水果消费频次、每周喝奶频次、早餐情况、每月饮食消费水平)进行因子分析。因子特征值碎石图显示,3个主因子的累积贡献率达71%。其中,第1主因子对1周进食水果的贡献率最大,达97.4%;第2主因子对月饮食消费的贡献率最大,达96.9%;第3主因子对1周喝奶频次的贡献率最大,达100.0%。

3 讨 论武汉工业学院在校大学生的营养不良率、超重及肥胖率均低于同济医学院大学生的平均水平〔11〕,女生营养不良率明显高于男生。大学生饮食主副食搭配、荤素搭配总体情况较好,但女生和农村生源大学生素食者居多。大学生食物消费存在严重不合理现象,薯类、鱼虾蛋类食用频次最少,其次是豆类、肉类和牛奶;可见大学生未充分了解豆类食用的营养价值,也未充分认识到薯类的重要保健作用,肉类和鱼虾蛋类食用量远达不到人体对优质蛋白质的需要。大学生对果蔬食用频次最高,但也只有50%大学生能保证每周食用.4次;女生对果蔬食用频次高于男生,但主食、肉类摄入较少且以素食为主者较多,这可能与女生为了保持苗条身材而不顾健康,刻意节食有关。农村大学生素食过多,对能提供优质蛋白的鱼虾蛋类、牛奶进食不足,原因可能是农村学生困经济条件所限,存在不求吃好、但求吃饱的心理,月饮食消费结果也印证了这一点。因子分析反映出大学生营养不平衡的主要原因包括:大学生来自农村,经济条件不及城市学生;果蔬及牛奶进食不平衡,必须通过营养知识教育来改善〔12〕。为此,建议学校加强食物的营养搭配,同时在高校课程中增加营养教育内容,鼓励大学生多渠道获取营养知识,规范饮食行为,合理营养,以提高大学生营养健康水平。

| 〔1〕 | 李锐,沈俊亭.玉林师范学院大学生营养膳食调查及营养建议[J].玉林师范学院学报,2008,29(3):147-151. |

| 〔2〕 | 于泓鹏,陈仲威,吴克刚,等.在校大学生的膳食调查及营养状况分析[J].现代食品科技,2008,24(2):173-176. |

| 〔3〕 | 李洁,程鹏远.某高校大学生营养状况调查分析[J].中华临床医学杂志,2008,9(6):106-108. |

| 〔4〕 | 丁宝君.吉林市高校大学生营养状况分析[J].北华大学学报,2008,9(6):533-534. |

| 〔5〕 | 陈炳卿.营养与食品卫生学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2000:1-177. |

| 〔6〕 | 邓树勋,黄玉山,陈南生,等.大学生饮食行为与营养教育[J].体育学刊,2006,13(5):44-47. |

| 〔7〕 | 范利国.大同大学医学生营养知识和膳食行为现状[J].中国学校卫生,2006,27(1):69-70. |

| 〔8〕 | 卓杰先.广西桂中地区大学生饮食、营养知识与健康行为的调查分析[J].怀化学院学报,2007,26(8):33-36. |

| 〔9〕 | 毛丽梅,张玲,胡修德,等.女大学生饮食行为、营养状况及影响因素调查分析[J].医学与社会,2004,17(6):4-6. |

| 〔10〕 | 黄万琪.临床营养学[M].2版.北京:高等教育出版社,2007:130-131. |

| 〔11〕 | 武颂文,杨年红,王重建,等.医学生营养知识及饮食行为对营养状况的影响[J].中国学校卫生,2006,27(2):103-104. |

| 〔12〕 | 刘宁,高尔生,武俊青.居民营养知识、态度、行为及影响因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(4):482-485. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26