2. 广东省疾病预防控制中心慢病所

世界卫生组织估计,目前全球每年约有120万人死于道路交通伤害,并预计2020年死亡人数将增加到234万,其中85%的死亡发生在低收入和中等收入国家〔1〕。中国作为一个发展中国家,是交通伤害的高发国家〔2〕。广东省正处在经济迅速发展时期,每年交通伤害死亡人数约占全国1/10,是广东省居民伤害死亡的第1位原因〔3〕。大部分交通事故是由于驾驶员的不安全驾驶行为引起的〔4〕,主要包括不使用安全带、酒后驾驶、疲劳驾驶和无证驾驶等。本研究于2007年对广东省15~69岁的常住居民进行调查,分析驾驶员不安全驾驶行为的流行特征,并探讨相关影响因素。

1 对象与方法 1.1 对象分层随机抽取广东省21个县区,每个县区抽取2个街道/乡镇,从样本街道/镇中抽取4个居委会/村,在抽中的村/居委中随机抽取1个居民/村民小组,每个居民/村民小组随机抽取40户家庭为调查样本户,对每个住户用基什网格(KISH)法确定1名在调查地居住6个月~的15~69岁家庭成员进行调查,共调查6 670人。本研究以报告在过去1个月内曾经驾驶过机动车者为研究对象,共1 340人。年龄为 16~69岁,平均年龄为40岁。

1.2 方法采用中国疾病预防控制中心制订的中国慢性病及其危险因素监测调查表,由调查员以询问方式进行面对面调查。过去1个月内曾经驾驶过机动车者定义为驾驶员;驾驶员在过去1个月内有酒后驾车、不佩带安全带、疲劳驾驶和无证驾驶中至少1项行为定义为有不安全驾驶行为。由被调查者自评工作和生活压力。精神状态的评估包括孤独感,焦虑感和心情状态,均为被调查者自评。采用中国疾病预防控制中心制定的标准评价佩戴安全带行为:过去30 d内,佩戴 > 6 d为经常;佩戴3~5 d为有时;佩戴1~2 d为很少。

1.3 统计分析采用SPSS 16.0软件进行X2检验及多因素非条件Logistic回归分析。

2 结 果 2.1 一般情况1340人过去1个月内曾经驾驶过机动车,有驾驶证者951人,占71.0%;无驾驶证356人,占26.6%;未回答33人,占2.4%。其中,男性1 017人,占75.9%;女性 323人,占24.1%。农村704人,占52.5%;城市636人,占 47.5%。小学及以下文化程度325人,占24.3%;初中505人,占37.7%;高中/中专349人,占26.0%;本科/大专及以上158人,占11.8%。生活和工作压力较大208人,占 15.6%;一般537人,占40.3%;较小587人,占44.1%。精神状态较差495人,占37.1%;一般648人,占48.6%;较好190人,占14.3%。

2.2 不安全驾驶行为现状 2.2.1 总体情况(表 1)| 表 1 广东省居民不同特征人群不安全驾驶率比较(%) |

过去1个月内驾驶员中有不安全驾驶行为的比例为73.9%,男性高于女性,农村高于城市,25 ~35岁不安全驾驶行为比例较低。随着文化程度的降低,不安全驾驶行为比例升高,大专以上、高中/中专、初中、小学及以下文化程度驾驶员中不安全驾驶的比例分别为55.6%,59%,79.4%,91.3%。过去1个月驾驶员在不佩带安全带、酒后驾驶、无证驾驶和疲劳驾驶中有1,2,3和4项的比例分别为37.2%,32.1%,4.1%,0.5%。

2.2.2 不佩戴安全带情况驾驶员过去1个月内经常、有时、很少、不佩戴安全带的比例分别为34.6%,17.8%,12.4%,35.2%,不同年龄组间差异有统计学意义(P= 0.005),< 25岁、25~、35~、45~、55岁~不佩戴安全带比例分别为39.2%,27.6%,36.0%,36、8%,44.6%。不佩带安全带的比例随文化程度的增加而迅速下降(P < 0.001),小学及以下不佩戴安全带的比例为52.5%,而大专以上为18.3%。农村不佩带安全带的比例为44.4%,明显高于城市的24.8% (P < 0.001)。

2.2.3 酒后驾驶情况过去1个月内12.2%的机动车驾驶员有过酒后驾车经历,其中男性为15.8%,女性为1.2%,性别差异有统计学意义(P < 0.001)。随着文化程度的增高,驾驶员酒后驾驶率呈上升趋势(P=0.003),小学及以下、初中、高中/中专、大专以上文化程度驾驶员酒后驾驶率分别为 9.1%,11.3%,12.2%,20.9%。城乡(P=0.732)、不同年龄组间(P=0.294)酒后驾驶率差异无统计学意义。

2.2.4 疲劳驾驶情况过去1个月内9.3%的机动车驾驶员有疲劳驾驶的经历,其中男性为11.1%,女性为3.7%,性别差异有统计学意义(P < 0.001);城乡、不同年龄组、不同文化程度间疲劳驾驶率差异均无统计学意义(P < 0.05)。

2.2.5 无证驾驶情况在机动车驾驶员中,26.6%无驾驶证。女性(32.6%)高于男性(25.6%),差异有统计学意义(P < 0.05);农村(43.0%)高于城市(9.6%),差异亦有统计学意义(P < 0.001)。< 25岁及55岁~者无证驾驶率较高,分别为28.8%,37.1%;25~34岁最低,为20.1%。随着文化程度的增高,机动车驾驶者无证驾驶率逐步下降(P < 0.001),小学及以下、初中、高中/中专、大专以上文化程度驾驶员分别为48.9%,29.4%,14.0%和5.2%。

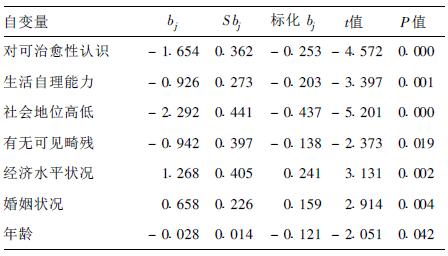

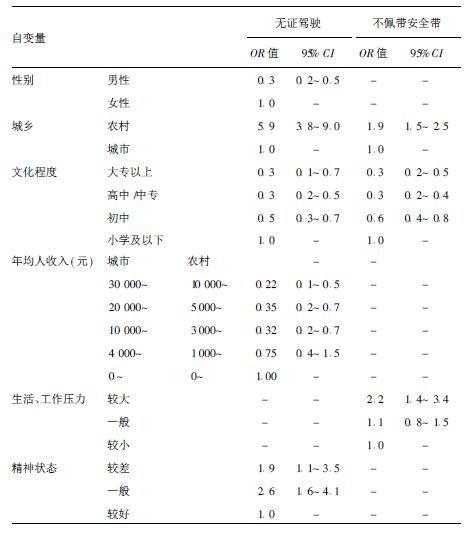

2.3 不安全驾驶的影响因素分析(表 2)| 表 2 无证驾驶、不佩戴安全带影响因素非条件Logistic回归分析 |

分别以是否有每种不安全驾驶行为作为因变量,以性别、年龄、受教育程度、地区、年人均收入、吸烟、饮酒、精神状态、生活和工作压力作为自变量,经非条件Logistic回归分析发现,农村地区、生活和工作压力较大、文化程度低者不佩戴安全带的危险性大;女性、农村地区、精神状态较差、文化程度低、经济收入少者无证驾驶者危险性大。男性(OR=6.4,95% CI=2.3~18.0),饮酒者(OR=9.1,95% CI=4.8~17.3)酒后驾驶较为普遍;男性疲劳驾驶的危险性是女性的4.6倍(95% CI=2.1~10.3)

3 讨 论调查结果表明,广东省驾驶员安全带使用情况不理想,经常使用安全带的比例为34.6%,虽然高于国内其他省份〔5, 6〕,但是与国外的安全带高使用率相差甚远〔7〕,农村地区、生活压力较大是不佩戴安全带的危险因素,文化程度较高为保护因素。随着我国经济的发展,私家车数量逐渐增多,同时受中国传统文化的影响,酒文化盛行,饮酒成为社交的一项重要活动。再加上人们交通安全意识薄弱,交通执法不严等原因,我国酒后驾驶率远高于国外〔8, 9〕。男性、饮酒者酒后驾驶危险性较大。可能与男性应酬多、好斗、寻求刺激、攻击性强等有关。本次调查发现,广东省居民疲劳驾驶率为9.3%,男性疲劳驾驶率(11.1%)远高于女性(3.7%),疲劳驾驶是长途旅行发生交通事故的重要危险因素,需要注意的是疲劳驾驶不但在长途货车驾驶员中普遍存在,在私家车驾驶员中也不少见。提示今后要加强非专业司机长途驾车的安全教育和管理。无证驾驶导致的交通事故死亡率高,伤情严重〔10〕。我国2002年调查结果显示,平均无证驾驶率为16.9%,远高于国外水平〔11〕。广东省居民中有将近1/3的人是无证驾驶,而且各个年龄段都较普遍,55岁~人群最高。呈现女性无证驾驶率高于男性,农村地区高于城市,呈现随着文化程度、经济水平的降低无证驾驶率上升的特点,并且精神状态较差者无证驾驶的概率较大。

不安全驾驶行为在广东省驾驶员中较为严重,原因复杂,应通过综合策略进行干预:(1)开发利用新设备,提高不安全驾驶行为的检出率;(2)加强执法力度;(3)做好人群的健康宣传教育;(4)在筛选专业驾驶员时,除了严格的技术培训及考核外,可增加健康行为、心理生理方面的测试。

| 〔1〕 | DalviQ.World report on road traffic injury prevention by World Health Organization and World Bank(WHO,Geneva,April 2004)[J].Transport Reviews,2004,24:365-376. |

| 〔2〕 | Nordfjaern T,Rundmo T.Perceptions of traffic risk in an industri alised and a developing country[J].Transportation Research Part F-T raffic Psychology and Behaviour,2009,12:91-98. |

| 〔3〕 | 李剑森,马文军,许燕君,等.广东省1999-2003年伤害死亡情况及死因分析[J].华南预防医学,2005,31(2):7-10. |

| 〔4〕 | 吴蔚,张永青,黄明豪,等.机动车驾驶员道路交通伤害危险因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(6):723-724. |

| 〔5〕 | 刘娜,杨功焕,马杰民,等.中国人群2002年与伤害有关行为的分析[J].中华流行病学杂志,2005,26(10):746-750. |

| 〔6〕 | 王浩,俞敏,胡如英,等.2004年浙江省道路交通伤害相关行为分析[J].疾病监测,2007,22(8):551-553. |

| 〔7〕 | 王正国,朱佩芳,蒋建新,等.第19届国际交通医学会议简介[J].中华创伤杂志,2004,20(2):126-128. |

| 〔8〕 | Mathijssen M.Drink driving policy and road safety in the Nether lands:a retrospective analysis[J].Tran sportation Research Part Elogistics and transportation Review,2005,41:395-408. |

| 〔9〕 | Chou SP,Dawson DA,Stinson FS,et al. The prevalence ofdrinking and driving in the United States,2001-2002:results from the national epidemiological survey on alcohol and related conditions[J].Drug and A lcohol Dependence,2006,83:137-146. |

| 〔10〕 | Hanna CL,TaylorDM,SheppardMA,et al. Fatal crashes involving young unlicensed drivers in the US[J].Journal of Safety Research,2006,37:385-393. |

| 〔11〕 | ElliottMR,Ginsburg KR,Winston FK.Unlicensed teenaged drivers:Who are they,and how do they behave when they are behind the whee?[J].Pediatrics,2008,122:E994-E1000. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26

, 许燕君2, 许晓君2, 徐浩锋2, 聂少萍2, 宋秀玲2

, 许燕君2, 许晓君2, 徐浩锋2, 聂少萍2, 宋秀玲2