广东省地处沿海,海域河豚鱼资源丰富,当地居民素有食用河豚鱼的习惯,尤其是棕斑腹刺鲀、弓斑东方鲀等被大量食用〔1〕。为掌握广东省常见食用河豚鱼的毒性,对2008-2009年在广东省海域内采集居民经常食用的4种河豚鱼的毒性进行检测分析,为河豚鱼的安全食用管理提供依据,以促进河豚鱼资源的开发利用,预防河豚中毒发生。

1 材料与方法 1.1 材料于2008年11月-2009月4月以及11月,选择深圳市大鹏湾、惠来、珠江口3海域的港口、水产市场、餐厅为采样点,采集鲜活或冰鲜河豚成鱼,样品均在广东省南海海域以拖网或张网、放钓方式捕获。一部分于-20℃急冻保存,另一部分直接进行样品前处理,供检测使用。

1.2 鱼种鉴别及生物学指标测定根据河豚鱼的皮刺、鱼鳍、斑纹、颜色等形态特征进行鱼种鉴定,并请深圳市海洋馆鱼类分类专家复核。记录体形、体色、皮刺、鱼鳍等形态特征,同时采用直尺、天平测定体长、体重、鳍条数等生物学指标。

1.3 河豚毒素(TTX)测定(1)河豚毒素提取:采用乙酸提取法〔2〕,测定时取1 mL提取液,用1 mol/L氢氧化钠调节pH 6.5~7.0,5 000 r/min离心10 min,去除析出的蛋白质待检测。(2)河豚毒素测定:采用定量酶联免疫检测法 (ELISA)〔2〕检测提取液中TTX含量。酶联免疫检测试剂盒由中国疾病预防控制中心营养与食品安全所提供。(3)毒性判定:河豚鱼毒力一般以小鼠单位(Mu/g)判定,按照1 Mu/g= 0.2 μg/g TTX换算〔3〕,< 2.0 μg/g TTX为无毒、< 20 μg/g TTX为弱毒、< 200 μg/g TTX为强毒、> 200 μg/g TTX为剧毒。毒性> 2.0 μg/g TTX的个体为带毒。

2 结 果 2.1 生物学指标采集弓斑东方鲀、铅点东方鲀、棕斑腹刺鲀、暗鳍腹刺鲀4种河豚鱼鲜品,其中暗鳍腹刺鲀平均体长 259 mm,平均体重约600 g,棕斑腹刺鲀平均体长约200 mm,平均体重270 g。弓斑东方鲀以及铅点东方鲀体重均 < 100 g。

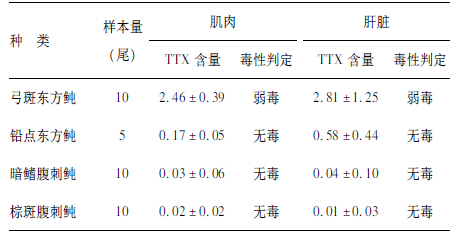

2.2 4种河豚鱼不同组织毒性(表 1)| 表 1 4 种河豚鱼肌肉及肝脏TTX 含量(μg /g,x ± s) |

共检测4种河豚鱼 35尾鱼样本,肌肉TTX含量平均值范围为0.02~2.46 μg/g,肝脏TTX含量平均值范围为0.01~2.81 μg/g。棕斑腹刺鲀、暗鳍腹刺鲀、铅点东方鲀3个品种的肌肉以及肝脏 TTX含量均< 2.0 μg/g,即肌肉、肝脏无毒,其中棕斑腹刺鲀肌肉及肝脏TTX含量均最低,部分肌肉以及肝脏样本均未检出TTX。弓斑东方鲀肌肉、肝脏TTX平均含量最高,分别为 2.46和2.81 μg/g,即肝脏、肌肉弱毒。

3 讨 论本次采用ELISA法检测产自广东沿海海域4种河豚鱼 35尾的肝脏以及肌肉TTX含量,其中棕斑腹刺鲀、暗鳍腹刺鲀、铅点东方鲀3个鱼种,共25尾河豚鱼样本的肌肉以及肝脏为无毒,表明其肌肉、肝脏属无毒鱼种,食用安全;弓斑东方鲀肌肉以及肝脏带毒情况为弱毒,食用安全性相对较低。对较大量的棕斑腹刺鲀样本肌肉以及肝脏中的TTX含量进行分析,发现其TTX含量平均为肌肉0.02 μg/g,肝脏为0.01 μg/g,属于无毒级,其中部分样本未检出TTX,更进一步证实食用南海海域该鱼种的安全性。

(致谢:中国疾病预防控制中心生物污染物监控室计融研究员的大力支持)

| 〔1〕 | 张风雷,戴桂勋,张春和,等.棕腹刺豚的食用安全性及营养成分分析[J].中国公共卫生,2004,20(3):305-306. |

| 〔2〕 | 中国国家标准化管理委员会.GB/T5009.206-2007食品卫生检验[S].北京:中国标准出版社,2007. |

| 〔3〕 | 伍汉霖.中国有毒及药用鱼类新志[M].北京:中国农业出版社,2002:79-142. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26

, 岳亚军, 游杰, 夏伟

, 岳亚军, 游杰, 夏伟