2. 北京市团河劳教所;

3. 国家司法部预防犯罪研究所;

4. 北京市劳教局

Maslach和Jackson将职业倦怠定义为“在以人为服务对象的职业领域中,个体的一种情绪耗竭、人格解体和个人成就感降低的症状”〔1〕。劳教所警察与劳教所人员交往密切,是典型的助人职业,而职业倦怠最易在助人行业中发生〔1〕。随着经济社会的发展及和谐社会建设的要求,劳教所警察面临着巨大的压力,尤其是基层警察工作任务重、强度高、时间长,长期处于高压下而缺少有效的舒缓途径,极易导致职业倦怠并引起一系列的负性反应。2008年3月,本研究在北京市某劳教所进行为期1周的调查,以研究影响劳教所警察产生职业倦怠的因素为主,进一步研究情绪尤其是焦虑与抑郁、社会支持及人格对劳教所警察职业倦怠的影响。

1 对象与方法 1.1 对象采用整群抽样方法抽取北京市某劳教所全体劳教所警察为研究对象。共发放问卷217份,获得有效问卷215份,有效率为99.1%。在有效问卷中,劳教所和大、中队领导33人,占15.3%;机关科室人员74人,占34.4%;基层警察108人,占50.2%。其中男性180人,占83.7%;女性35人,占16.3%。从事劳教所工作年限:0~5年33人,占15.3%;6~10年84人,占39.1%;11~20年28人,占13.0%;21~30年48人,占22.3%;31年~22人,占10.2%。

1.2 测试工具(1)一般情况调查表:包括年龄、婚姻、居住地、家庭经济状况、吸烟及饮酒状况等。(2)职业倦怠问卷 (MBI):分为情绪衰竭、人格解体、个人成就感降低3个维度〔2〕。(3)状态特质焦虑问卷(STAI):用于评价应激状态下的状态焦虑〔3〕。(4)卡特尔16种人格因素测验〔4〕。(5)贝克抑郁问卷〔5〕。

1.3 统计分析采用Epi Data 3.0数据库,应用SAS 8.2统计软件进行t检验、F检验和Logistic回归分析。

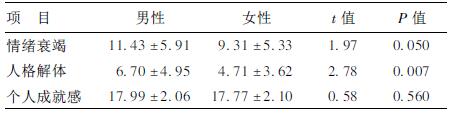

2 结 果 2.1 不同性别劳教所警察职业倦怠情况得分(表 1)| 表 1 不同性别劳教所警察职业倦怠得分情况(x± s) |

结果显示,男性警察在人格解体维度的得分高于女性警察,差异有统计学意义(P < 0.05)。表明男性警察体验人格解体的感受性明显高于女性警察,而其他2个维度差异无统计学意义。

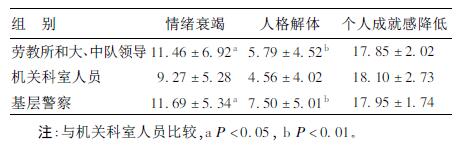

2.2 不同工作岗位劳教所警察的职业倦怠得分比较(表 2)| 表 2 不同工作岗位劳教所警察职业倦怠得分比较(x± s) |

结果显示,在情绪衰竭维度上,劳教所和大、中队领导、基层警察得分高于机关科室人员;在人格解体维度上,劳教所和大、中队领导、基层警察得分高于机关科室人员,差异均有统计学意义(P < 0.05,P < 0.01)。表明在情绪衰竭和人格解体维度上,劳教所和大、中队领导、基层警察比机关科室人员体会到的职业倦怠感更强烈。

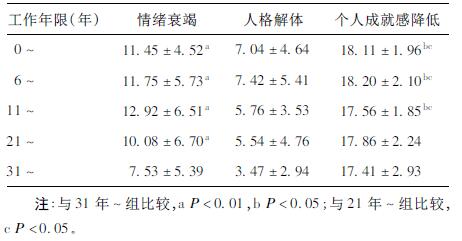

2.3 不同工作年限劳教所警察的职业倦怠得分比较(表 3)| 表 3 不同工作年限劳教所警察的职业倦怠得分比较(x± s) |

结果显示,在情绪衰竭维度,工作年限在31年~的警察得分低于其他4个工作年限的警察。在个人成就感降低纬度上,工作年限< 20年的警察得分高于工作年限21年~的警察,差异均有统计学意义。工作年限在31年~的警察体验到的情绪衰竭感相对较少,工作年限在21年~的警察体验到的个人成就感降低相对较少。

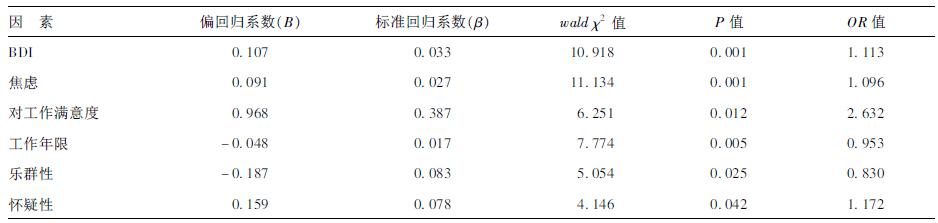

2.4 劳教所警察职业倦怠Logistic回归分析(表 4)| 表 4 劳教所警察职业倦怠的Logistic 回归分析 |

结果显示,劳教所警察职业倦怠的影响因素为抑郁(BDI)、焦虑、工作满意度、工作年限、人格中的乐群性和怀疑性。

3 讨 论劳教所警察职业倦怠发生率为51.16%,与其他调查结果基本一致〔6〕。男性警察在人格解体维度的感受性高于女性警察,与以往的研究不同〔7〕。原因有很多方面,男性警察一线居多,女性警察基本为二线,男性警察承担主要的教育和管理工作,任务繁重,作息时间较紊乱易产生倦怠感。机关科室工作人员倦怠感相对较轻,工作压力源、工作侧重点、个人的领悟和调节能力不同使职业倦怠的感受性也不相同。工作年限30年~的警察情绪更加平稳,工作年限在21年~的警察对个人取得的成就相对满意,倦怠感轻,未得出职业倦怠随工作年限的升高而加重的结论〔8, 9〕

随着工作时间的延长,警察承受压力的能力、自我调节能力提高,倦怠情况减轻;工作满意度、社会支持与高校教师的职业倦怠均呈显著负相关〔10〕。工作的满意度高,工作有激情有动力,把工作当做一种挑战和自我提升的过程,不易产生倦怠;负面情绪得不到及时调整会使工作的积极性降低易出现倦怠。外向、热情、乐群的警察不易发生倦怠;缄默、孤独、冷漠的警察易发生倦怠。怀疑性低的警察生活中随和,易与人相处不易发生倦怠,怀疑、刚愎、固执己见的警察则易发生倦怠。

| 〔1〕 | Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP, et al.Job burnout[J].Annual Review Psychology, 2001, 52:397-422. |

| 〔2〕 | Schaufeli WB, Enzmann D.The burnout companion to study and practice:a critical analysis[M].London:Taylor and Francis, 1998:156-178. |

| 〔3〕 | 郑晓华,舒良,赵吉风,等.状态-特质焦虑问卷在长春的测试报告[J].中国心理卫生杂志, 1993, 7(2):60-62. |

| 〔4〕 | 祝蓓里,戴忠恒.卡氏十六种人格因素中国常模的修订[J].心理科学, 1988, (6):14-18. |

| 〔5〕 | 汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定量表手册[J].增订版.中国心理卫生杂志, 1999:191-194. |

| 〔6〕 | 张伟,吴珊.中国“工作倦怠指数”调查报告摘要〔N〕.中国青年报, 2004-12-06 |

| 〔7〕 | 〔7〕杨苏勇,杨波,安莎莎.劳教所工作警察职业枯竭调查[J].中国健康心理学杂志, 2008, 16(3):350-353. |

| 〔8〕 | Cordes CL, Dougherty TW.A review and an integration of research on job burnout[J].Acad Manage Rev, 1993, 18(4):621-656. |

| 〔9〕 | 贺斌.新建高职高专院校辅导员职业倦怠现状调查[J].中国公共卫生, 2009, 25(11):1381-1382. |

| 〔10〕 | 芳贵,彭艳.高校教师职业倦怠与工作满意度、社会支持关系[J].中国公共卫生, 2008, 24(8):930-932. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26