2. 安徽省长丰县疾病预防控制中心

问题行为是指违反社会道德标准或法律制度,具有一定的社会危害性但尚不构成犯罪或不作犯罪处理的行为,以及个体所拥有的不良性格特征和心理困扰等行为〔1〕。青少年的问题行为对于自身、朋友、家庭、学校、社会都有潜在的不良影响〔2〕。为了解安徽省某农村地区中小学生问题行为现状及其影响因素,并为减少问题行为乃至青少年违法犯罪行为的发生提供科学依据,本研究于2008年10~12月采用《问题行为早期发现测验》(PPCT)等对农村中小学生的问题行为进行调查,并分析其影响因素。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层整群抽样抽取安徽省长丰县农村地区3所小学四、五、六年级,3所中学(初中)共2430名中小学生进行调查。实际收回问卷2401份,有效问卷2363份,应答率为97.24%。年龄为(13.31 ± 1.88)岁。其中小学954人,占40.3%;中学1410人,占59.7%;男生1268人。占53.7%;女生1095人,占46.3%。

1.2 内容及工具(1)一般情况:采用自制调查表内容。包括学生的性别、年龄、年级、留守情况(父母是否外出打工、外出打工时间)、与父母沟通情况(好、一般、差)、家庭经济状况(非常好、比较好、一般、比较差、非常差)、师生关系(非常好、比较好、一般、比较差、非常差)、与同学相处情况(非常融洽、融洽、一般、不融洽、非常不融洽)、学习成绩(上等、中上等、中等、中下等、下等)等。(2)问题行为倾向及程度评定:采用《问题行为早期发现测验》(PPCT)调查学生问题行为发生情况。3个分量表分别为:对人关系不适应、情绪不稳定、学习不适应。在各内容量表及全量表中标准分得分≤5分为无问题行为倾向、6~7分稍有问题行为倾向、≥8分有问题行为倾向〔3〕。按有问题行为倾向作为检出标准。(3)自尊:自尊调查表(SEI)〔4〕,共58个条目,用来反映自尊的高低。得分越高,表示自尊越高。(4)个性:采用艾森克个性问卷(EPQ)(儿童版)〔5〕,共88个项目。该问卷分为3个分量表和1个效度量表。3个分量表为精神质(P量表)、内外向(E量表)、神经质(N量表),效度量表为掩饰性(L量表)。

1.3 方法以班级为单位,采用匿名笔答方式进行问卷调查。答卷当场收回,如遇到缺项漏项,则由学生本人当场补全。不合格的调查表予以剔除。

1.4 统计分析应用EpiData 3.02软件进行数据录入,采用SPSS 13.0软件进行t检验、χ2检验、方差分析、相关分析、多因素Logistic回归分析等。

2 结 果 2.1 农村地区中小学生问题行为检出情况各分量表问题行为倾向的检出率依次为对人关系不适应15.1%,学习不适应13.5%,情绪不稳定9.1%;全量表问题行为检出率为6.3%。

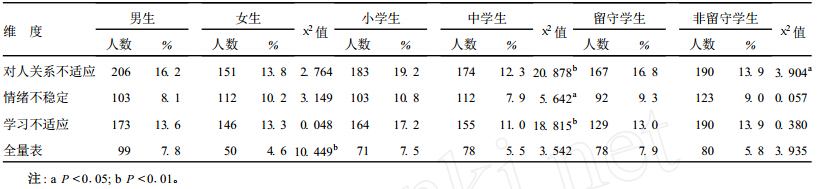

2.2 不同特征学生问题行为检出率比较 (表 1)| 表 1 不同特点学生问题行为检出率比较 |

在全量表上男生的检出率均高于女生,差异有统计学意义(P=0.001)。对人关系不适应、情绪不稳定、学习不适应方面小学生的检山率均高于中学生,差异有统计学意义(P=0.000,P=0.018,P=0.000)。在对人关系不适应上留守学生检出率高于非留守儿童,差异有统计学意义(P=0.048)。

2.3 问题行为影响因素分析 2.3.1 家庭环境对问题行为得分影响方差分析结果表明,与父亲沟通情况影响了对人关系不适应(F=33.084,P=0.000)、情绪不稳定(F=26.118,P=0.000)、学习不适应(F=24.036,P=0.000)及全量表(F=38.148,P=0.000)的得分;与母亲沟通情况影响了对人关系不适应(F=16.783,P=0.000)、情绪不稳定(F=18.587,P=0.000)、学习不适应(F=18.390,P=0.000)及全量表(F=25.109,P=0.000)的得分;家庭经济状况影响了对人关系不适应(F=5.822,P=0.000)、学习不适应(F=2.879,P=0.022)及全量表(F=3.545,P=0.007)的得分。t检验结果表明:父亲是否在外打工影响了对人关系不适应(t=3.227,P=0.001)、学习不适应(t=2.234,P=0.026)、全量表(t=2.618,P=0.009)的得分;母亲是否在外打工影响了对人关系不适应(t=2.958,P=0.003)、全量表(t=2.303,P=0.021)的得分。

2.3.2 学校环境对问题行为得分影响方差分析结果表明,学校环境中的师生关系影响了对人关系不适应(F=10.386,P=0.000)、情绪不稳定(F=7.803,P=0.000)、学习不适应(F=18.720,P=0.000)及全量表(F=16.553,P=0.000)的得分:与同学的相处影响了对人关系不适应(F=30.956,P=0.000)、情绪不稳定(F=37.775,P=0.000)、学习不适应(F=29.626,P=0.000)及全量表(F=46.421,P=0.000)的得分;学习成绩在班级中排名影响了对人关系不适应(F=8.153,P=0.000)、情绪不稳定(F=26.374,P=0.000)、学习不适应(F=28.609,P=0.000)及全量表(F=27.113,P=0.000)的得分。

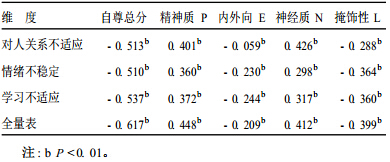

2.3.3 自尊、个性得分与问题行为得分相关性分析 (表 2)| 表 2 自尊、个性得分与问题行为得分的相关性分析 (r) |

将自尊总分、个性的各个维度得分与问题行为得分进行相关分析。结果显示:自尊总分、内外向E、掩饰性L得分与问题行为得分呈负相关,精神质P、神经质N得分与问题行为得分呈正相关。

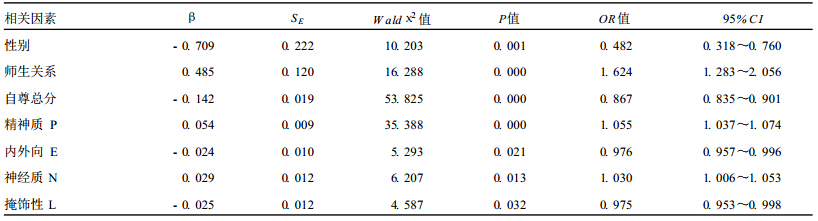

2.3.4 问题行为多因素分析 (表 3)| 表 3 问题行为多因素Logistic回归分析 |

根据全量表的得分判断有无问题行为的发生,将有问题行为倾向赋值为1,没有发生问题行为倾向赋值为0,对单因素分析中差异有统计学意义的因素进行多因素Logistic回归分析。最终进入回归方程的有性别、师生关系、自尊总分、个性各维度得分。

3 讨 论本研究显示,男生可能比女生更容易发生问题行为,与文献报道一致〔6〕。这可能是由于社会角色、地位的不同,男生从小要承受更多的压力和期望,一旦压力过大不能正确对待,容易产生问题行为。个性的各维度对问题行为的发生有不同影响。神经质N得分高,精神质P得分高的学生容易发生问题行为。N维度高分者表示情绪不稳定,常有强烈的情绪反应。P分高者可能是孤僻、离群的人,难以适应外部环境〔7〕。内外向E得分、掩饰性L得分是发生问题行为的保护因素,E维度得分高表示学生比较活泼、外向;掩饰性L得分高,说明更善于控制自己,在处理事情上可能更成熟,这两类学生发生问题行为的机会相对较小。自尊与问题行为密切相关,本研究结果提示,低自尊的学生可能更容易发生问题行为。

问题行为学生与犯罪青少年在自尊和个性具有相似的特征。有报道表明〔8〕,犯罪青少年具有这样的个性特征:神经质N分和精神质P分高、内外向E分和掩饰性L分低。国外相关研究表明,低自尊的青少年与高自尊的青少年比较,在成年后更容易出现犯罪行为〔9〕。

随着社会的发展,中小学生的各种压力越来越大,学校、家庭应加强联系,共同建立和完善学生的心理教育,使学生以良好的心态正确处理面对学习、生活中的各种问题,减少问题行为的发生。

| 〔1〕 | 周路平,欧倩芝.岳麓区小学中高年级学生问题行为调查[J].中国学校卫生,2003,24(6):395-396. |

| 〔2〕 | Bartlett R,Holditch-Davis D,Belyea M.Problem behaviors in adolescents[J].Pediatr Nurs,2007,33(1):13-18. |

| 〔3〕 | 周步成.问题行为早期发现(PPCT)手册[M].上海:华东师范大学心理学系,1991:2-3. |

| 〔4〕 | 汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999,(增刊):306-310. |

| 〔5〕 | 龚耀先.修订艾森克个性问卷手册[M].长沙:湖南医学院,1986:1-49. |

| 〔6〕 | 刘毅玮,封文波,韩宏莉.河北省沧州市初中生问题行为的家庭影响因素[J].中国心理卫生杂志,2004:18(10):714-716. |

| 〔7〕 | 唐玉和,杨海英,杜俊秋.不同个性大学生应付方式的差异性研究[J].上海精神医学,2006,8(3):137-139. |

| 〔8〕 | 景璐石,徐科,冯军,等.犯罪青少年心理健康与个性特征相关分析[J].中国公共卫生,2008,24(11):1309-1310. |

| 〔9〕 | Trzesniewski KH,Donnellan M,Moffitt TE,et al.Low self-esteem during adolescence p redicts poor health,crim inal behavior,and limited econom ic p rospects during adulthood[J].Dev Psychol,2006,42(2):381-390. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26

, 何莉1, 赵科伕1, 常微微1, 徐志伟1, 陈明春2, 孙业桓1

, 何莉1, 赵科伕1, 常微微1, 徐志伟1, 陈明春2, 孙业桓1