近年来,临床上细菌生物膜引起的顽固性感染日益增 多〔1〕。生物膜能增强细菌抵抗抗生素治疗和宿主免疫系统 攻击的能力,给临床治疗增加难度〔2〕。细菌生物膜的形成是 一个复杂的生物学过程,既往研究大多采用固定后染色法或 扫描电镜法观察生物膜形态,进而推断其形成过程。这些方 法观察到的均是固定后死亡状态的生物膜形态结构,未能观 察到生物膜活体形态结构〔3, 4〕。本研究采用电穿孔转化方 法〔5〕,将绿色荧光蛋白(GFP)原核表达质粒转化铜绿假单胞 菌,再采用激光共聚焦显微镜进行实时检测,旨在探讨生物膜 活体的形态特征及其形成过程,为寻找治疗细菌生物膜感染 的药物靶点提供科学依据。现报告如下。

1 材料与方法 1.1 材料(1)菌株:铜绿假单胞菌临床分离株12株(本实 验室保存),生物膜形成能力阳性162;绿色荧光蛋白原核表达 质粒pGEX4T- 1 - GFP(本室构建)。(2)试剂与仪器:大豆 胰酶肉汤(TSB )培养基(英国Ox oid公司);异丙基- B- D- 硫代半乳糖苷(IPTG;美国S igm a公司); M icroPulse r型电穿孔 仪(美国B io- Rad公司) ; LSM 510型激光共聚焦扫描显微镜 (德国Ze iss公司)

1.2 方法 1.2.1 pGEX4T- 1- GFP质粒转化细菌〔5〕采用M icroPu lser 型电穿孔仪,电转条件为电容25 μF、电阻200Ω 、电压2 kV。将pGEX4T- 1- GFP质粒分别转化各株铜绿假单胞菌, 应用50 μg /mL氨苄青霉素筛选得到阳性转化子。

1.2.2 生物膜体外培养向24孔细胞培养板小孔内加入 500 μL含100 μg /mL氨苄青霉素和0.2 mmol/L IPTG的TSB 培养基,将各株铜绿假单胞菌阳性转化子分别接种于每个小 孔内,再加入1片无菌盖玻片,37℃培养,每株细菌进行平行 双孔试验。分别在第6,24,48,72 h各取出1片盖玻片,生理 盐水洗涤3次后激光共聚焦显微镜观察。

1.2.3 生物膜激光共聚焦显微镜观察及厚度测量(1)生 物膜观察:采用LSM 510型激光共聚焦扫描显微镜,37 ℃恒 温载物台,物镜倒置。扫描模式: Kr /A r激光,Ex /Em为488 / 515 nm,水平逐层扫描,步距为14 μm,扫描10层。(2 )生物 膜厚度确定:对生物膜标本由内(生物膜与玻片相贴面)向外 (生物膜游离面)沿三维坐标系Z轴逐层水平扫描,步距14 μm,当出现2个连续的水平层面,Z轴距离较小的水平层面 上能够观察到生物膜结构,Z轴距离较大的水平层面上不能 够观察到生物膜结构,则后一水平层面的Z轴距离为生物膜 厚度(x±s )。

1.3 统计分析生物膜厚度以x±s表示,采用SPSS 11.0软 件进行分析;均数比较采用t检验。

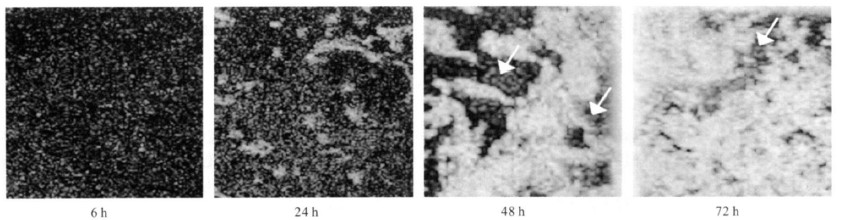

2 结果 2.1 生物膜形成过程中的形态变化(图 1) | 注: 箭头所示为生物膜水通道 图 1 铜绿假单胞菌生物膜形成过程中的形态变化( 40×油镜和20×物镜, 分辨率512×512) |

图 1显示,6 h 生物膜尚处于早期黏附阶段,细菌散在分布; 24 h生物膜处于 聚集阶段,局部细菌团块形成; 48 h生物膜基本成熟,大片致密膜样结构形成,多条生物膜水通道间隔分布其中; 72 h生物 膜完全成熟,致密膜样结构融合,偶有生物膜水通道间隔分布 其中。

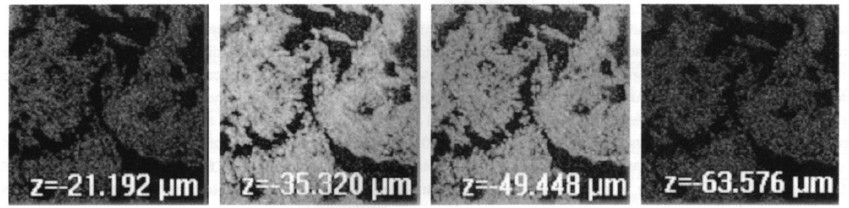

2.2 生物膜厚度的测量(图 2) | 图 2 铜绿假单胞菌成熟期生物膜厚度( 48 h) |

图 2显示,Z轴距离为 35.320 Lm时,激光共聚焦显微镜能观察到生物膜结构; Z轴 距离为49.448 Lm时,仍能观察到生物膜结构; Z轴距离为 63.576 μm时,不能观察到生物膜结构,表明菌株48 h生物膜 厚度为63.576 μm。

2.3 不同生长阶段的生物膜厚度12株铜绿假单胞菌在6, 24,48和72h的生物膜平均厚度分别为(6.1±2.8),(29.2 ± 2.3),(61.4 ± 1.4),(61.8 ± 1.1) μm。统计学分析表明,生物 膜平均厚度6 h < 24 h < 48 h,差异均有统计学意义(均P < 0.01); 48 h生物膜平均厚度与72 h生物膜相近,差异无统计 学意义( < > 0.05)。

3 讨论生物膜是具有三维空间结构的生物体,由细菌以及细菌 产生的基质组成,其中的基质包括多糖、蛋白质、DNA分子及 其他多种大分子物质〔7〕。生物膜内的细菌代谢缓慢,细菌与 细菌之间形成微菌落样集合体,微菌落周围被细菌产生的基 质包裹,以上特性使得生物膜细菌表型与普通浮游态细菌有 很大不同〔8〕,一方面使得抗生素难于有效进入到微菌落内 部,另一方面阻止了宿主免疫细胞对微菌落内部细菌的识别, 从而导致生物膜细菌引发的感染持续时间长、容易慢性化以 及多次反复发作〔2, 8〕。

研究表明,生物膜发育过程大致可分为黏附,聚集,成熟 以及部分解体共4个阶段〔6, 8〕。本研究观察到生物膜发育过 程中的黏附、聚集、成熟3个阶段,没有观察到部分解体阶段, 这是由于研究观察的是0~ 72 h内生物膜的发育过程,而生 物膜部分解体阶段是发生在72 h之后。

观察生物膜形态结构的常用方法是扫描电镜法〔9〕,要求 对生物膜进行固定后再进行观察,观察的是处于死亡状态的 生物膜形态结构,并且不能测量生物膜厚度。应用GFP标记 后激光共聚焦显微镜观察法,一方面可实时观察活体状态下 的生物膜形成过程,另一方面还能用于测量生物膜厚度。该 方法具有不破坏生物膜结构,能够实时观察活体状态的生物 膜形成过程以及内部结构变化等优点,在研究生物膜形态结 构时具有应用价值。

| 〔1〕 | 赵永新.下呼吸道感染病原菌的分布及耐药性的分析[J].中国抗生素杂志,2006,31(3):190-192. |

| 〔2〕 | Donlan RM,Costerton JW.Biofimls:survival mechanisms of clinically relevant microorganisms[J].Clin Microbiol Rev,2002,15(2): 167-193. |

| 〔3〕 | 黄晓晶,邱明,江一平.变异链球菌生物膜成熟初期蛋白表达分析[J].中华口腔医学研究杂志:电子版,2008,2(5):445-449. |

| 〔4〕 | 黄晓敏,柯野,林良佳,等.溪黄草复方对金黄色葡萄球菌生物膜影响[J].中国公共卫生,2007,23(11):1350-1352. |

| 〔5〕 | Bloem berg GV,Otoole GA,Lugtenberg B J,et al. Green fluorescent protein as amarker for Pseudomonas spp[J].Appl Environ Microbiol, 1997,63(11):4543-4551. |

| 〔6〕 | 邵圣文,樊瑜,顾红光,等.铜绿假单胞菌生物膜与下呼吸道反复感染关系[J].中国公共卫生,2007,23(11):1366-1367. |

| 〔7〕 | Matsukawa M,Greenberg EP.Putative exopolysaccharide synthesis genes in fluence Pseudomonas aeruginosa biofiml development[J].J Bacteriol, 2004,186(14):4449-4456. |

| 〔8〕 | Hall-Stood ley L,Stood ley P.Biofiml formation and dispersal and the transmission of human pathogens[J].Trends Microbiol, 2005,13 (1):7-10. |

| 〔9〕 | Baum MM,Kainovi?cA,OpKeeffe T,et al. Characterization of struc-tures in biofilms formed by a fluorescens isolated from soil[J].BMC Microbiol, 2009,9:103. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26