2. 中南民族大学公共管理学院

同性恋是一种特殊的文化现象和行为模式〔1〕。中国未来能否将同性恋地位合法化,以及同性恋这一特殊人群能否正常的生活,很大程度取决于社会公众对同性恋人群的认可程度。而调查表明,较高学历者对同性恋人群较为宽容和理解,认知也趋理性。大学生是社会新技术、新思想的前沿群体,代表了社会整体认知态度的重要发展方向〔2, 3〕。所以对大学生群体进行调查有助于预测中国社会普通人群对同性恋的态度,为大学生同性恋反歧视教育提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用整群随机抽样法。选择武汉市11所高校(华中科技大学、武汉理工大学、中南财经政法大学、中南民族大学、华中师范大学、华中农业大学、江汉大学、武汉职业技术学院、华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校、中国地质大学江城学院)在校大学生和研究生为调查对象,包括重点高校和普通高校。男生438人,女生463人;少数民族88人,汉族813人,年龄16~26岁。来自城市占50.2%,乡镇占49.8%。专业以理工和文史类居多,分别为47.3%和41.1%。

1.2 方法 1.2.1 问卷调查自行编制调查问卷。内容包括:对同性恋的认知和接纳程度、对同性恋的权利和地位的认同、对同性恋的关注和不回避的态度。共发放问卷1 000份,收回943份,其中有效问卷901份,有效率95.5%。

1.2.2 个案研究调查3名大学生同性恋者。内容包括对自身的认知、家庭、朋友和社会等方面,用以验证问卷调查的结果。

1.3 统计分析运用SPSS 11.5软件进行χ2检验。

2 结果 2.1 对同性恋的认知和接纳程度了解同性恋从电视广播、书刊杂志和网络途径分别为335人、238人、172人,分别占37.2%、26.4%、19.1%;家人或者朋友为90人,占10%;名人等现实案例39人,占4.3%;学校仅27人,占3%。了解且十分关注的大学生中,同意作为父母接受同性恋子女有67人,占30.0%;了解但不关注的学生中,同意的102人,占24.7%;了解一点的大学生中,同意的35人,占18.3%;听说过但不了解的大学生中,同意的8人,占13.6%;从来没听说过的大学生中,同意的2人,占13.3%。对同性恋了解程度越高的大学生如果作为父母更趋于能接受同性恋子女;相反对同性恋了解程度越低的大学生作为父母更趋于不能接受同性恋子女。

2.2 对同性恋的身份、权利和地位的认同对是否赞同同性恋的婚姻合法,401人赞同,266人不确定,234人反对。在对同性恋的第一印象里,有公开承认的同性恋能否获得平等就业机会差异有统计学意义(χ2=11.464,P=0.043);当前同性恋者在社会上地位如何(χ2=20.732,P=0.023);同性恋是否与异性恋平等(χ2=50.000,P=0.000);认为与艾滋病、亚健康和正常联系在一起的占主导,其中艾滋病的比例最高,占291 4%。认为同性恋不平等,有757名大学生认为当前同性恋者在社会上受到歧视,并有舆论攻击;513名大学生认为同性恋应与异性恋平等。

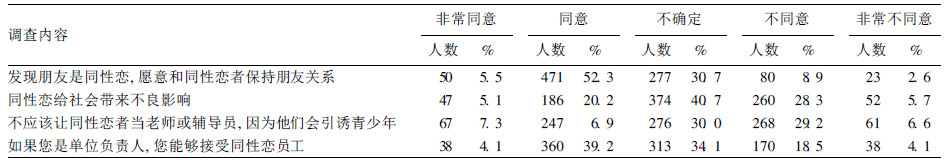

2.3 对同性恋关注和不回避的态度(表 1)| 表 1 对同性恋的关注和不回避的态度 |

有57.8%的大学生明确同意与同性恋朋友维持关系;有25.3%的大学生认为同性恋给社会带来不良影响;有35.8%的大学生反对让同性恋者担任老师或辅导员;有愿意接受同性恋员工的比例有22.6%;选择不确定的有30%~40.7%。

3 讨论调查结果显示,大学生对同性恋的认识主要来源于电视广播(37.2%)和书刊杂志(26.4%);网络(19.1%)也占有一定比例。与常春〔4〕 2002年、谷渊等〔5〕2003年、王浩〔6〕 2007年的调查研究结果相似。结果也同时表明,对同性恋了解程度越高的大学生如果作为父母更趋于能接受同性恋子女,相反,对同性恋了解程度越低的大学生作为父母趋于不能接受同性恋子女;570名占(63.3%)大学生认为公开承认的同性恋不能获得平等就业机会;757名(占84.0%)大学生认为当前同性恋者在社会上受到歧视,并有舆论攻击;513名(占56.9%)大学生认为同性恋与异性恋应平等。表明在社会上同性恋群体的权利地位不容乐观。

本次调查中,5718%的大学生明确同意与同性恋朋友维持关系,这与曹宁校的结果比较接近〔7〕。而本次调查中有25.3%的大学生认为同性恋给社会带来不良影响;35.8%反对让同性恋者担任老师或辅导员;22.6%不愿意接受同性恋员工。这也表明大学生对同性恋还存在不同程度的偏见与歧视。问卷调查中,普通大学生中只有44.5%赞同同性恋的婚姻合法,29.5%不确定,26%反对。

目前,我国同性恋者还没有得到社会的广泛认可〔8〕,尚是一个弱势群体〔9〕。本次调查也表明,大学生对同性恋人群存在一定程度的偏见和歧视。这无形中加深了他们作为边缘人群与主流社会的隔阂,将不利于社会的稳定与发展。从尊重人权和创建和谐社会的角度出发,社会应尊重同性恋的选择〔10〕。

| 〔1〕 | 陈少君,戴新民,李顺来,等.武汉地区公众同性恋态度调研分析[J].中国性科学,2008,17(8):11. |

| 〔2〕 | 岑国祯.高学历青年学生对同性恋的态度调查[C].中国心理卫生协会青少年心里卫生委员会第九届全国学术会议论文集, 2005:11. |

| 〔3〕 | 张涵,孙婷婷,王鹏.大学生对同性恋的认知和态度调查[J].中国性科学,2008,17(9):10. |

| 〔4〕 | 常春.同伴教育:崭新的大学生性健康教育模式[J].当代青年研究,2002(1):26. |

| 〔5〕 | 王浩.西安市487名大学生同性恋认知与态度调查[J].中国学校卫生,2007,28(7):602. |

| 〔6〕 | 谷渊,曲鹏,宿鲁,等.沈阳市男性恋者性病艾滋病相关KA BP 分析[J].中国公共卫生,2004,20(5):574. |

| 〔7〕 | 曹宁校,邵长庚,张君炎,等.从小规模调查看大学生对同性恋问题的态度[J].中国性科学,2002,11(4):31-33. |

| 〔8〕 | 汪亮,余翠萍,黄阿毛,等.粤、港、澳三地大学生对同性恋的认知调查[J].中国公共卫生,2004,20(8):971. |

| 〔9〕 | 高淑艳,贾晓明.近15年来国内同性恋的研究概况[J].中国健康心理学杂志,2008,16(4):463. |

| 〔10〕 | 陈财英,韦义萍,吴伟强,等.南宁市高校大学生对同性恋的认知与态度调查[J].中国学校卫生,2008,29(6):504. |

2010, Vol. 26

2010, Vol. 26