2. 河北省秦皇岛市昌黎县疾病预防控制中心

2008年12月中旬, 河北省秦皇岛市某中学高三某班一周内相继发现7例活动性肺结核, 其中2例为涂阳病人, 构成了一起学校结核病暴发疫情.为有效控制疫情, 2008年12月中旬-2009年3月, 河北省、秦皇岛市疾病预防控制中心指导县卫生部门对全校高中3个年级61个教学班3 800余名学生密切接触者全部进行了结核病筛查, 并对初筛结核菌素反应阴性学生在传染源隔离2个月后进行了结核菌素试验, 阳性反应者进一步检查, 给予治疗和预防.现将结果报告如下.

1 对象与方法 1.1 对象2008年12月-2009年1月, 高中3个年级12个班相继发现结核病人。将学校3 828名学生全部定为密切接触者进行跟踪筛查。

1.2 筛查方法对所有密切接触者进行结核菌素试验, 对初筛结核菌素阴性的2 130名学生在传染源隔离2个月后再进行结核菌素试验〔1〕。结核菌素阳性者进行胸部X光检查, 反应超过10 mm者进行摄胸片检查。胸片异常者留取痰标本(即时、夜、晨)进行痰涂片检查〔2〕。结核菌素试剂(成都生物制品研究所), 批号20080529-4。

1.3 统计分析应用SPSS 11.5统计软件进行样本t检验。

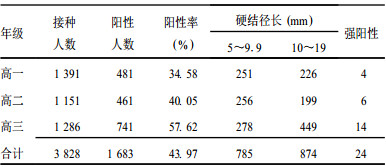

2 结果 2.1 学生密切接触者筛查(表 1)| 表 1 学生密切接触者结核菌素筛查情况 |

学生密切接触者结核菌素总体阳性率为43197%, 高三年级患病学生较多, 且有3名涂阳病人, 结核菌素阳性率相对较高, 与高一、高二比较差异有统计学意义(P < 0.01);反应超过10 mm和强阳性与高一、高二比较差异均有统计学意义(P < 0.01)。结核病人所在班级密切接触者结核菌素阳性反应率为48165%与无结核病人的班组密切接触者阳性反应率41121%比较差异有统计学意义(P < 0.05);反应超过10 mm的分别占阳性数的60166%和45187%, 2者比较差异有统计学意义(P < 0.01);强阳性分别占阳性数的2118%和0119%, 2者比较差异有统计学意义(P < 0.01)。

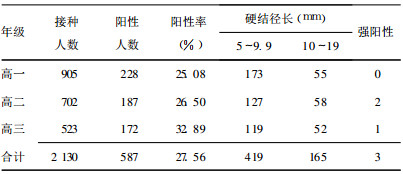

2.2 2个月后复查情况(表 2)| 表 2 结核菌素试验阴性学生2月后复查情况 |

初筛结核菌素阴性学生为2 145名, 2个月后实际复查2 130名, 27.56%的学生转为阳性, 且有3名学生出现了强阳性, 复查未发现病人。

2.3 病人发现本次学校结核病疫情暴发源于高三年级, 4名学生因症确诊为活动性结核, 其中1名为涂阳病人; 筛查全年级学生发现14例病人, 2例为涂阳; 年级患病学生18例, 分布21个班中的8个班, 病人最多的班有9例。高二年级1名学生因症确诊为涂阳病人; 筛查全年级学生发现12例病人; 年级患病学生13例, 分布20个班中的8个班, 病人最多的班有2例。高一年级无因症就诊者, 筛查全年级学生发现8例病人; 全校患病学生39例, 29例男性, 10例女性, 4例涂阳, 患病率为1018.8/10万; 因症就诊5例, 密切接触者筛查发现34例, 患病率888.19/10万; 34例住校, 5例走读; 32例为当地及附近学生, 7例为市区借读生; 6例市区病人住院治疗(出院后由当地疾病预防控制中心督导化疗), 其余33例由县疾病预防控制中心全程督导化疗。患病学生中29例进行了结核菌素试验, 26例在10~20 mm, 占病人的89.66%, 3例强阳性(占强阳性的12.5%)。对病人及可疑者46人采集痰标本, 28人无痰, 采集合格标本18人份涂片镜检, 4例涂阳, 14例涂阴, 无痰病人及可疑者占60.87%。结合疫情实际情况, 对结核菌素反应超过10 mm的学生进行预防性投药(异烟肼300 mg/d), 服用6个月〔3〕。对患病学生的老师及家庭密切接触者全部进行筛查, 未发现新发病例。

3 讨论该校为秦皇岛市的重点高中, 每班平均为60人左右, 学生群体具有特殊的流行病学特点, 易于引起暴发流行〔4〕。根据患病学生发现的时间及学生的密切接触程度, 推断4例涂阳患者是导致疫情暴发的传染源。同时, 学校历年偶有结核病例发生, 不排除其中部分病例过去已经有结核菌感染, 且专家据胸片断定部分患病学生病灶形成时间较长。高中学生尤其是高三每天课程压力大, 精神高度紧张; 膳食营养差, 体育锻炼时间得不到保证; 冬季室内空气不流通, 学生缺乏有效的防病意识, 是造成本次疫情暴发的主要原因。

本次筛查结果表明, 与病人特别是涂阳病人接触越密切, 结核菌素反应的阳性率及强阳性率越高。密切接触者的界定比较困难, 本次采取了首先同班级及相临班级、同宿舍及相临宿舍, 随着逐渐发现病人, 扩大到同年级, 最后扩大到全校。27.56%初筛结核菌素阴性学生在传染源隔离2个月后转为阳性, 并且出现了强阳性, 提示在处理学校结核病暴发时应注意筛查的连续性, 完善疫情处置程序〔5〕。

| [1] | 屠德华. 结核菌素试验的应用[J]. 中国防痨杂志, 2001, 23(2) : 123–125. |

| [2] | 王陇德. 结核病防治[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2004: 55. |

| [3] | 王陇德. 结核病防治[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2004: 468. |

| [4] | 王月明, 陈秀琴, 张宏娟, 等. 大连市中、小学生结核菌感染情况分析[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(5) : 534. |

| [5] | 徐道荣, 王全平, 赵定涛, 等. 宜都市1993~2007年结核病流行病学分析[J]. 中国公共卫生, 2008, 25(6) : 654. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25