根据《传染病防治法》有关要求, 天津市每年开展辖区内医疗机构法定传染病漏报调查。为了解天津市医疗机构法定传染病疫情漏报状况, 为进一步提高疫情报告质量, 加强传染病管理工作, 更好地制定疾病防治对策提供依据, 按照《全国法定传染病漏报调查方案》中规定的方法, 对2004-2008年天津市医疗机构法定传染病漏报情况进行了抽样调查。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象2004-2008年, 按照《全国法定传染病漏报调查方案》中规定的方法, 在全市各级医疗机构中随机抽取一定比例的医疗单位, 调查医疗机构的内、儿、传染、肠道等科室的门诊、急诊及住院登记。共抽查18个区、县326所医疗单位, 其中三级医院32所、二级医院118所、一级医院176所, 分别占调查医院总数的9.8%, 36.2%, 54.0%。

1.2 方法现场查看疫情管理档案、门诊日志、传染病登记本及传染病报告卡, 将查出的传染病病例与传染病疫情信息网络核对, 凡不相符者视为漏报病例; 甲类传染病从诊断到报告时间不超过1 h, 乙丙类不超过24 h判定为及时。计算传染病漏报率、报告及时率和完整率。调查时间每年11月中旬, 调查范围为当年1-10月份的传染病疫情。

1.3 统计分析采用SPSS11.5软件进行统计分析。

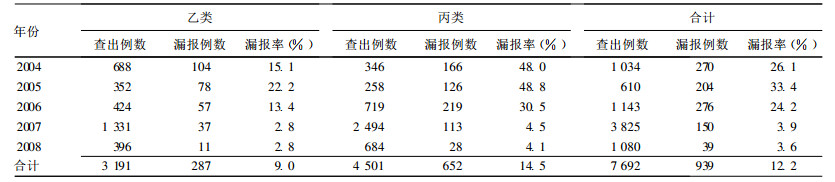

2 结果 2.1 不同年份法定传染病漏报情况(表 1)| 表 1 2004 -2008年天津市乙丙类传染病漏报情况 |

2004-2008年全市医疗机构共查出传染病7692例, 漏报939例, 总漏报率为12.2%, 2005-2008年漏报率呈逐年下降趋势, 差异有统计学意义(χ2=914.73, P < 0.001)。丙类传染病漏报率明显高于乙类传染病, 差异有统计学意义(χ2=52.54, P < 0.001)。

2.2 不同病种的漏报情况2004-2008年全市医疗机构漏报调查中, 未查到甲类传染病, 查出乙类传染病15种、丙类7种。乙类传染病漏报率最高的伤寒和副伤寒为26.7%, 其次是病毒性肝炎为16.4%;丙类传染病漏报率最高的是其他感染性腹泻病16.6%, 其次是风疹为7.3%。

2.3 不同级别医疗机构漏报情况2004-2008年, 查出一级医疗机构传染病病例漏报296例, 漏报率最高为12.5%, 其次为二级12.2%, 三级最低为11.5%。

2.4 报告卡及时性及完整性2004-2008年报告卡及时性合格(确诊后24 h内网络直报报告)2681例, 占总报告病例数(3214例)的77.8%;报告卡填卡完整2681例, 占总报告病例数的83.1%。

3 讨论天津市2004-2008年医疗机构法定传染病漏报调查表明, 漏报率呈逐年下降趋势, 且低于同期其他省市〔1-2〕, 这与天津市建立的医疗单位和疾病预防控制机构各项疫情管理制度的逐级落实密切相关。天津市各级各类医疗单位法定传染病疫情报告管理工作已逐步形成规范化管理模式, 建立了覆盖城乡的疫情报告网络, 疫情报告质量明显提高〔3〕。但部分医院的传染病疫情报告奖惩制度、医院传染病月自查、周自查制度等尚未严格执行, 使医护人员传染病报告意识淡化, 极易造成漏报和错报。

调查结果显示, 伤寒和副伤寒、其他感染性腹泻等肠道传染病漏报率较高, 主要原因是不具备病原学检测确诊能力的医疗机构为减轻工作量, 往往不报或诊断为其他不需网络直报的疾病; 此外, 淋病、梅毒、伤寒和细菌性痢疾等疾病的漏报还与化验室和门诊医生未衔接好, 患者从化验室直接将化验阳性结果带走, 而化验室也未将阳性结果及时反馈给门诊医生, 从而造成漏报。

部分二、三级医疗机构对报告卡中病例流行病学调查、传染病报告及管理所需的重要信息未能完整登记, 如性别、年龄、发病日期和诊断结果, 直接影响传染病报告卡填写完整性, 需要进一步加强管理和监督检查。

| [1] | 邓寿平, 曾文辉, 游良珍. 博罗县2001-2006年传染病漏报调查结果[J]. 华南预防医学, 2007, 6(3) : 77–78. |

| [2] | 林滢, 陈志华, 吴珍芬. 1999-2004年古田县医院法定出染病漏报调查分析[J]. 疾病监测, 2006, 4(4) : 186. |

| [3] | 刘辉, 单爱兰, 何海艳, 等. 天津市法定传染病漏报及居民防病行为调查[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(5) : 619. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25