精神活性物质又称为成瘾性物质、药物, 是指能够影响人类情绪、行为、改变意识状态, 并有致依赖作用的一类化学物质, 主要可分为烟草、酒精和违禁药物3类〔1〕。精神活性物质使用已经成为严重的公共卫生问题, 据世界卫生组织估计, 目前每年约有500万人死于与吸烟有关的疾病〔2〕, 每年与酒精有关的死亡达180万人〔3〕。《2008年世界毒品报告》指出, 违禁物质每年导致20万人死亡〔4〕。为了解广东省广州市大、中学生精神活性物质使用的流行状况, 2008年9月-10月对广州市8所中学和10所大学的4 905名学生进行问卷调查。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层整群抽样方法抽取学生4 905人。其中, 中学按学校类别分为初、高中2层, 随机抽取8所学校, 再以年级分层, 以班级为单位进行整群抽样, 共调查学生2 985人; 大学以广州市大学城为现场, 每所大学中随机抽取1个学院, 再以班级为单位进行整群抽样, 共调查学生1 920人。

1.2 方法自拟广州市青少年健康相关行为调查问卷, 以班级为单位进行匿名自填问卷调查。内容包括:一般情况(年龄、年级、性别等)、学习状况、家庭情况以及精神活性物质使用情况等。

1.3 相关定义参照罗春燕, 孙江平等研究〔5-6〕。本研究相关指标定义: (1)尝试吸烟:曾经吸过一口烟即为尝试吸烟; (2)目前吸烟:调查前30 d至少1 d吸过1支烟; (3)严重吸烟:调查前30 d的吸烟日子里, 每天至少吸10支烟; (4)尝试喝酒:饮过酒(啤酒一大杯/白酒一小杯); (5)目前饮酒:调查前30 d至少有1 d饮过酒; (6)醉酒:调查前12个月有过醉酒; (7)饮酒伤害:调查前12个月, 有因饮酒造成伤害情况, 如身体不舒服、与别人发生矛盾、打架或逃学等; (8)镇静催眠药:未向医生征询过, 擅自使用包括安定、舒乐安定、利眠宁、安眠酮、速可眠、三唑仑等镇静催眠药; (9)其他违禁药物:包括复方止咳药水、鸦片、大麻、海洛因K粉、冰毒、摇头丸等物质。

1.4 统计分析采用EpiData 3.0数据库进行双录入, 运用SPSS 15.0软件进行统计分析。

2 结果 2.1 一般情况本次调查共发放问卷4905份, 收回有效问卷4594份, 有效率为93.7%。其中男生2380人, 占51.8%;女生2214人, 占48.2%;初中生1357人, 高中生1 488人, 大学生1749人; 平均年龄17.5岁。

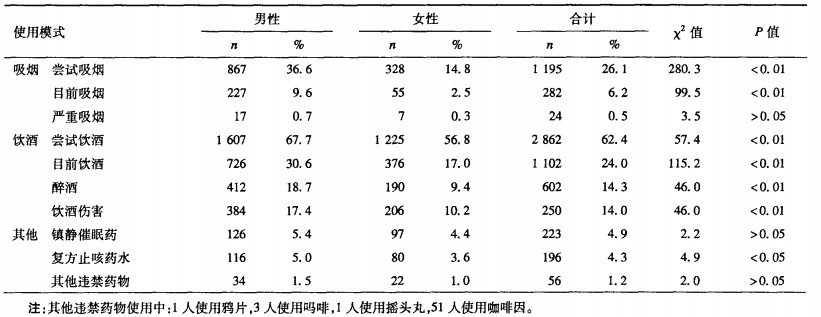

2.2 不同性别学生精神活性物质使用情况(表 1)| 表 1 不同性别学生精神活性物质使用情况 |

尝试吸烟、目前吸烟、尝试饮酒、目前饮酒、醉酒、饮酒伤害、复方止咳药水使用项目中, 男性使用率高于女性, 差异均有统计学意义; 镇静催眠药和其他违禁药物的使用率男女差异均无统计学意义。

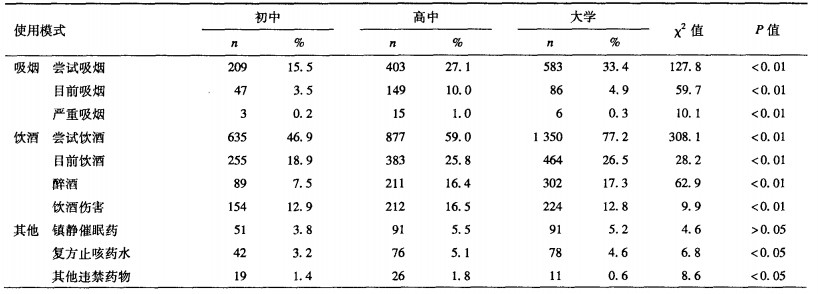

2.3 不同学校学生精神活性物质情况(表 2)| 表 2 不同学校学生精神活性物质使用情况 |

大学生尝试吸烟、尝试饮酒、目前饮酒、醉酒等高于高中生和初中生; 高中严重吸烟、饮酒伤害、复方止咳药水、其他违禁药物项目的使用率高于大学生和初中生, 差异有统计学意义。

2.4 其他因素对精神活性物质使用影响情况学生学习成绩越差, 精神活性物质使用率越高, 差异有统计学意义(P < 0.01);除其他违禁药物使用外, 父母关系越差, 精神活性物质使用率越高, 差异有统计学意义(P < 0.01);不同教育方式的学生精神活性物质使用率差异有统计学意义(P < 0.01);教育方式中打或体罚的发生率高于教育方式为批评教育和很少教育的发生率。

3 讨论本次调查结果显示, 广州市大、中学生尝试吸烟率为26.1%, 低于国家青少年平均水平的32.4%〔7〕, 但高于上海市中学生的15.2%〔6〕。目前吸烟率为6.2%, 低于沈阳市初、高中生〔8〕, 但是高于2003年广州市中学生的4.5% 〔9〕, 有上升的趋势。目前饮酒率为24.0%, 高于2006年广州市15岁~人群13.5%的饮酒率。因此, 广州市大、中学生吸烟、饮酒情况仍不容乐观。另外, 有4.3%的学生使用过复方止咳药水, 1.2%的学生使用过其他违禁药物, 但是绝大部分使用的均为咖啡因, 且使用原因大部分是为治疗咳嗽, 家庭是人生教育的第一课堂, 也是最重要的课堂之一, 父母对青少年的行为能起到潜移默化的作用。本次调查结果也表明:父母关系及教养方式、父母有类似使用经历等均会对青少年学生精神活性物质使用产生重要影响。青少年时期是预防精神活性物质使用, 也是预防其他危险行为的关键时期。与发达国家相比, 我国青少年精神活性物质使用行为研究还处于初级阶段。要最终达到在全社会降低青少年精神活性物质使用的目的, 应从学校、家庭、社会等多个方面开展综合预防措施。

(感谢广东药学院2004级预防医学本科学生, 同时感谢所有参与调查的学校和学生)。| [1] | WHO.Neuroscience of psychoactive substance use and dependence: summaryy[R/OL].Geneva: WHO, 2004, http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience.pdf. |

| [2] | WHO.WHO peport on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package[R].Geneva: WHO, 2008. |

| [3] | WHO.WHO Global status report on alcohol 2004[R].Geneva: World Health Organization, Department of Mental Health and Substane Abuse, 2004. |

| [4] | United Nations.2CX)8 World drug report[R].United Nations Office on Drugs and Crime, 2008. |

| [5] | 孙江平, 宋逸, 马迎华, 等. 中国5省市中学生危险行为调査拫告(三)一吸烟、饮酒和成瘾类药物滥用状况[J]. 中国学校卫生, 2001, 22(5) : 396–398. |

| [6] | 罗春燕, 彭宁宁, 朱蔚, 等. 上海市青少年危险行为现状研究(三)一吸烟、饮酒与易成瘾药物使用情况[J]. 中国校医, 2003, 17(2) : 104–107. |

| [7] | 李恂, 董丽君, 宋钰, 等. 沈阳初、髙中学生吸烟现状及影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(10) : 1178–1179. |

| [8] | 汪保国, 陈思东, 朱顺贤, 等. 广州市中学生的吸烟状况及其影响因素[J]. 中国学校卫生, 2003, 24(5) : 451–453. |

| [9] | 李剑森, 马文军, 许燕君, 等. 广东省15岁以上居民饮酒行为调査[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(7) : 775–776. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25