2. 安徽医科大学公共卫生学院;

3. 中国学校卫生杂志社;

4. 蚌埠医学院卫生系

自杀是目前全世界普遍关注的公共卫生问题之一,在很多国家自杀已成为居民前10位死因之一。中学生正处于生理和心理发育的关键期,是个体生理和心理逐渐发育、成熟并向成年期过渡的阶段,比其他年龄段的人群更容易受到现代社会激烈变化的冲击,对来自各方面的压力缺乏相应的应对能力,容易产生自杀的极端想法和行为。为此,本研究于2008年4月对安徽省蚌埠市3 784名高中学生中进行了问卷调查,为中学生自杀风险评估和采取积极的干预措施、预防自杀行为提供参考依据。

1 对象与方法 1.1 对象抽取蚌埠市有代表性的4所高中学校高一到高三年级学生为对象,共3 784名。其中高一学生1 358名,高二1 252名,高三1 174名;男生1 983名,女生1 801名。年龄15~19岁。

1.2 方法采用问卷调查法。内容包括自杀行为问卷和青少年身心健康问卷。(1)自杀行为问卷〔1〕,内容包括自杀意念和自杀未遂的评定。自杀意念指有寻死的愿望,但没有采取任何实际行动。自杀未遂是指已采取各种措施有意威胁和/或残害自己的生命,在自己自愿放弃或他人救助下未导致死亡的行为〔2〕。问卷对报告有自杀未遂行为者自杀未遂的次数、最近一次发生的时间、自杀实施时的想死程度等内容进行评测。(2)青少年身心健康问卷:青少年亚健康多维评定问卷中选取部分条目,包括躯体亚健康和心理亚健康的评定〔3〕。躯体亚健康分为躯体活力不足、生理功能低下和躯体抵抗力下降3个维度,共32条评价项目。心理亚健康分为情绪问题、品行问题,社会适应困难3个维度,共39条评价项目。以症状持续时间超过1个月界定为亚健康状态。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0软件进行分析。影响因素分析采用χ2检验和多因素Logistic回归分析。

2 结果 2.1 自杀行为和亚健康检出情况在参加调查的3 784名学生中,报告有自杀意念的共有1 155人,报告率为30.5%;其中男生有515人,占26.0%,女生有640人,占35.5%,差异有统计学意义(P < 0.01);报告自杀未遂的有131人,报告率为3.5%,其中男生61人,占3.1%;女生有70人,占3.9%,差异无统计学意义(P > 0.05)。亚健康状况检出率为52.7%,心理亚健康状况检出率为44.8%,躯体亚健康状况检出率为32.1%。不同性别学生的躯体、心理及亚健康状况检出率差异均无统计学意义。

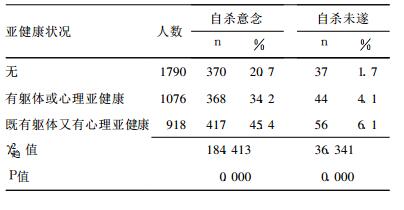

2.2 亚健康与自杀行为的关系(表 1)| 表 1 不同亚健康状况高中学生自杀意念及自杀未遂报告率比较 |

对中学生自杀意念和自杀未遂报告率进行比较结果显示,随着亚健康状况的加重,自杀意念和自杀未遂检出率也逐渐增加。

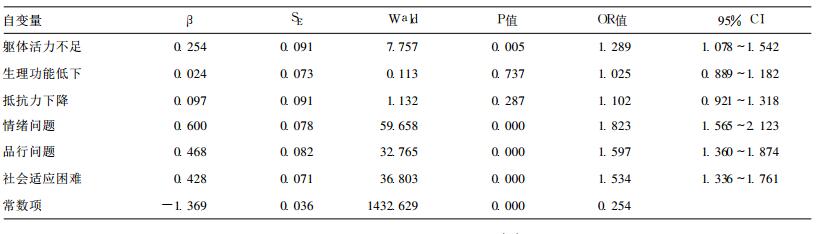

2.3 亚健康状况对高中生自杀行为影响的多因素分析(表 2,3)| 表 2 亚健康维度对自杀意念影响的多因素Logistic回归分析 |

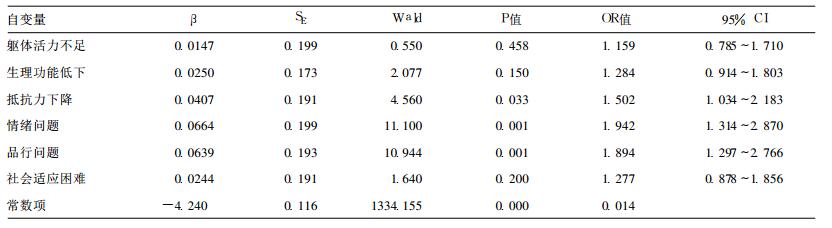

| 表 3 亚健康维度对自杀未遂影响的Logistic回归分析 |

分别以自杀意念和自杀未遂为因变量,亚健康状况6个维度为自变量(无=0,有=1),进行多因素非条件Logistic回归分析。结果显示,心理亚健康的情绪问题、品行问题、社会适应困难维度和躯体亚健康的躯体活力不足为自杀意念的危险因素,躯体亚健康的抵抗力下降和心理亚健康的情绪问题、品行问题为自杀未遂的危险因素。

3 讨论从自杀意念到自杀身亡可以看作一个连续的发展过程,其中自杀意念往往是自杀行动的先兆〔4〕。Ziherl S等〔5〕的研究认为,有过自杀未遂史者较无自杀史者自杀死亡的危险性高约800倍。因此,自杀未遂者更是值得关注的群体。本研究结果显示,蚌埠市高中生亚健康状况检出率为52.7%,与研究结果〔6〕接近。自杀意念报告率与国内其他地区的研究结果〔7-8〕相近,自杀未遂报告率高于成都市中学生2.6%〔9〕、低于上海市高中生5.2%〔10〕和合肥市中学生4.0%〔11〕。多因素非条件Logistic回归分析结果显示,体现心理亚健康的情绪问题、品行问题、社会适应困难维度和体现躯体亚健康的躯体活力不足是高中生自杀意念的危险因素;体现躯体亚健康的抵抗力下降和心理亚健康的情绪问题、品行问题是高中生自杀未遂的危险因素。提示,高中生情绪问题、品行问题、社会适应困难、躯体活力不足、躯体抵抗力下降应引起关注,有效控制上述危险因素将有利于控制高中生自杀行为的发生。

| [1] | 陶芳标, 邢超, 袁长江, 等. 青少年亚健康多维评定问卷全国常模研制[J]. 中国学校卫生, 2009, 30(4) : 292–294. |

| [2] | 宋剑锋, 卢祖洵. 中国人群自杀行为的研究进展[J]. 公共卫生与预防医学, 2008, 19(4) : 49–51. |

| [3] | 常秀玉, 陶芳标, 胡传来, 等. 中国青少年亚健康多维问卷编制[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(9) : 1025–1028. |

| [4] | 季成叶. 儿童少年卫生学[M].5版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 117. |

| [5] | Ziherl S, Zalar B. Risk of suicide after attempted suicide in the population of Slovenia from 1970 to 1996[J]. Eur Psychiatry, 2006, 21 : 396–400. DOI:10.1016/j.eurpsy.2005.04.006 |

| [6] | 钟玉昆. 亚健康问题与防治的研究[J]. 广东微量元素科学, 2002 : 5. |

| [7] | 张敏, 王礼桂, 邢艳菲. 中学生自杀意念及其影响因素研究[J]. 中国学校卫生, 2007, 28(5) : 429–431. |

| [8] | 王萍, 俸卫东. 4066名柳州市青少年自杀意念及影响因素分析[J]. 实用预防医学, 2007, 14(2) : 690–692. |

| [9] | 张志群, 郭兰婷. 成都市区中学生自杀未遂的现状调查[J]. 中华流行病学杂志, 2003, 24(3) : 189–191. |

| [10] | 高鸿云, 吴增强, 邓伟, 等. 上海市中小学生自杀行为及心理社会相关因素的研究[J]. 中国循证儿科杂志, 2007, 2(1) : 32–37. |

| [11] | 孙莹, 陶芳标, 高茗. 合肥市中学生自杀行为与若干心理因素的相关研究[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(1) : 33–36. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25