2. 湖南师范大学教育学院

当前师范大学生的心理健康水平普遍偏低,许多师范生表现出不同程度的孤独感等负性情绪〔1〕。孤独感指当个体认识到其期望达到的和实际达到的社交网络模式存在差距时,从而产生一种不愉快的主观心理感受或体验。孤独感不但影响师范生未来的教师职业,而且直接影响下一代的成长。因此,研究师范大学生的孤独感影响因素,增强他们的心理素质具有重要意义。为此,于2007年5-7月对江西师范大学和宜春学院2所高校2005-2008级师范大学生进行调查,以期为师范生心理健康干预提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象以班为单位采用整群抽样方法,对江西省2所高校的师范教育专业共491名学生进行问卷调查,包括中文、外语、数学、物理、地理、历史等教育专业,其中男生210人,女生281人;城镇学生197人,农村学生294人,独生子女146人,非独生子女345人;1年级143人,2年级198人,3年级119人,4年级31人;年龄最大25岁,最小17岁,平均年龄(20.48±1.56)岁。

1.2 方法 1.2.1 孤独感评定采用情感和社交孤独量表(Emotional versus Social Lonelinese Scale) 〔2〕。该量表包括10个项目,5点计分,分为2个分量表,分别测查个体的情感孤独(EL)和社交孤独(CL)。该量表经许多研究者使用,证明适用于我国大学生人群〔3〕。本次调查中2个分量表和总量表的内部一致性α系数分别为0.79,0.74,0.85。

1.2.2 社会支持评定采用肖水源〔4〕设计的社会支持评定量表(SSRS)。该量表有10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)等3个维度〔4〕。在本研究中,该量表内部一致性α系数为0.75。

1.2.3 特质应对方式评定采用姜乾金〔5〕编制的特质应对方式问卷(TCSQ)。该问卷包括20个条目,反映的是个体具有特质属性的并与健康有关的应对方式,故称为特质应对方式问卷。该问卷包括积极应对和消极应对2个因子,分别计分。在本研究中,该量表消极应对和积极应对2因子的内部一致性α系数分别为0.70和0.69。计算时以消极应对分数与积极应对分数之差作为被试的应对方式评定分数,分数越高表示应对方式越消极,以个体孤独感总分≥30分为表现出孤独感。

1.2.4 负性生活事件评定采用刘贤臣〔6〕编制的青少年生活事件量表(ASLEC)。该量表包括27个条目,涉及人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应及其他等6个方面常见的负性生活事件,得分越高表明应激越大。在本研究中,选择学习压力和人际关系2个因子,其内部一致性α系数分别为0.73和0.77。

1.3 统计分析应用SPSS 11.5统计软件进行相关分析和回归分析。

2 结果 2.1 不同人口特征孤独感评分结果调查的491名大学生孤独感平均得分为(23.64±4.87)分,其中表现出孤独感的有58人,占调查学生总数的11.8%。城镇学生的孤独感平均得分为(23.05±4.98)分,低于乡村学生的平均得分(24.02±4.75)分;表现出孤独感的城镇学生有19人,占9.6%;低于表现出孤独感的农村学生39人,占13.2%,差异均有统计学意义(P < 0.05)。大一、大二、大三、大四学生的孤独感平均得分分别为(23.8±4.87),(23.58±4.99),(23.5±4.71),(23.35±4.79)分,表现出孤独感的学生分别有16,25,14,3人,分别占11.1%,12.6%,11.8%,9.6%,不同年级学生得分差异无统计学意义。男、女生孤独感平均得分分别为(24.12±4.72),(23.27±4.95)分,表现出孤独感的男、女生分别有28,30人,分别占13.3%,10.7%,不同性别学生得分差异无统计学意义。独生和非独生子女孤独感平均得分分别为(23.47±5.23),(23.70±4.71)分,表现出孤独感的学生分别有26,32人,分别占17.8%,9.3%,独生与非独生子女得分差异无统计学意义。

2.2 负性生活事件、社会支持及特质应对方式与孤独感的相关分析相关分析表明,负性生活事件、特质应对方式与孤独感呈正相关,社会支持与孤独感呈负相关,负性生活事件与社会支持呈负相关,负性生活事件与特质应对方式呈正相关,社会支持与特质应对方式呈负相关(P < 0.01)。

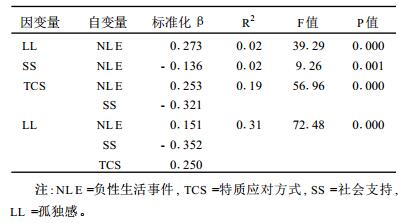

2.3 负性生活事件、社会支持及特质应对方式对孤独感影响回归分析(表 1)| 表 1 大学生孤独感回归分析结果 |

分别以负性生活事件为自变量,对孤独感进行回归分析;以负性生活事件为自变量,对社会支持进行回归分析;以负性生活事件和社会支持为自变量,对特质应对方式进行回归分析;以负性生活事件、社会支持及特质应对方式为自变量,对孤独感进行回归分析,各回归方程差异有统计学意义。

3 讨论本研究结果表明,师范大学生孤独感的人口特征评分结果为城镇学生的得分明显低于乡村学生,但其他人口特征的评分结果差异均无统计学意义,与邓丽芳等人的结论一致〔7〕。不同年级中以大二的学生孤独感比例最大,其次为大三,实际教学与心理咨询中也发现,大二、大三的学生学习压力相当大,并且同学之间经过一年的交往,同学之间分别形成了不同的小集体,游离集体之外的同学易于有孤独感。在教师职业的选择中,女生比男生表现得更为主动、积极、热情高,而男生相对遮遮掩掩,希望有更多的职业选择,经常对未来的教师职业存在迷惘,因而比女生的孤独感更强。相对非独生子女,许多独生子女在人际关系中存在以自我为中心的处理方式,容易忽略他人的感受,导致人际关系紧张,孤独比例也更高。相关分析显示,师范生负性生活事件与孤独感显著正相关,进一步的回归分析显示负性生活事件对孤独感既有显著的直接影响,还通过社会支持和特质应对方式间接影响孤独感,表明负性生活事件与孤独感密切相关,负性生活事件是师范生产生孤独感等负性情绪的重要因素。调查中也发现,有孤独感的师范生往往均遭遇过来自家庭、学习压力或者人际关系冲突等负性事件,其中以人际交往和学习方面的应激负性生活事件对学生心理影响最大。本研究表明,面对负性生活事件,如果社会支持程度较低,倾向采取消极应对方式的师范生易产生孤独感等负性情绪,其他研究也证明了该论点〔8-10〕。研究提示,负性生活事件既是师范生产生孤独感的直接因素,同时社会支持和特质应对方式作为中介变量在负性生活事件和孤独感之间起着重要的中介作用。

| [1] | 田澜. 师范大学生心理素质训练效果评价[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(3) : 300–302. |

| [2] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[J]. 中国心理卫生杂志, 1999((增刊)) : 299–302. |

| [3] | 孟晋. 533名人学生孤独感状况调查[J]. 健康心理学杂志, 2002, 10(2) : 113–116. |

| [4] | 肖水源. 社会支持评定量表[J]. 中国心理卫生杂志, 1999((增刊)) : 127–131. |

| [5] | 姜乾金. 特质应对方式问卷[J]. 中国心理卫生杂志, 1999((增刊)) : 120–122. |

| [6] | 刘贤臣. 青少年生活事件量表[J]. 中国心理卫生杂志, 1999((增刊)) : 106–107. |

| [7] | 邓丽芳, 徐慊, 郑日昌. 大学生气质类型、父母教养方式与孤独感的关系研究[J]. 心理发展与教育, 2006, 3 : 53–59. |

| [8] | 余苗梓, 李黄平, 王才康. 大学生孤独感与自我隐瞒、自我表露、应对方式和社会支持的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2007, 21(11) : 747–750. |

| [9] | 黄万琪, 周威, 程清洲. 大学生社会支持及应对方式与心理健康水平分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(2) : 139–140. |

| [10] | 孙崇勇, 刘浩强, 袁晶. 大学生社会支持与焦虑及抑郁关系[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(12) : 1518–1519. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25