2. 天津医科大学第二附属医院泌尿外科;

3. 山东大学附属省立医院生殖医学中心;

4. 新乡医学院心理学系

网络成瘾(Internet addiction disorder,IAD),是指在无成瘾物质作用下的上网行为冲动失控,表现为由于过度使用互联网而导致个体明显的社会、心理功能损害〔1〕。中国互联网络信息中心(CNNIC)资料显示,从1997年10月-2004年7月,网络用户从62万猛增至8700万,其中大学生所占比例 > 50%,是网络成瘾最大的潜在人群。应对是个体对现实环境有意识、有目的和灵活的调节行为,是心理应激过程的重要中介因素〔2〕。应对方式选择不当将会产生不同程度的焦虑、抑郁、茫然及逃避等心理问题。为了解大学生网络成瘾与应对方式及情绪障碍的关系,本研究于2007年4 -5月对郑州大学文、理、工、医、体育5个学科门类的大学生进行了抽样调查,为预防大学生网络成瘾提供参考依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层整群抽样方法,对郑州大学文科、理科、工科、医学、体育5个学科门类中分别随机抽取文学院、数学系、物理工程学院、公共卫生学院、体育系,以班为单位抽取大一、大三学生共957人,进行问卷调查。回收有效问卷878份,有效回收率91.75%。其中大一学生464人,平均年龄(19.54±0.91)岁,大三学生414人,平均年龄(21.48±1.02)岁;男生483人,女生395人。

1.2 方法采用匿名、自填问卷调查方法。内容包括: (1)应对方式问卷:采用肖计划、许秀峰编制的应对方式问卷〔3〕。共62个项目,问卷包括解决问题、自责、求助、幻想、退避与合理化6个维度。其中解决问题、求助和合理化为积极应对方式,自责、幻想和退避为消极的应对方式。(2)网络使用情况量表:采用修订的中文网络成瘾量表〔4〕,此量表包含19个题目,采用4级评分制。其中 > 46分为网络成瘾, < 46分为正常〔5〕。(3)抑郁自评量表(SDS)〔6〕:由Zung编制,测定最近1星期抑郁状况,按症状出现频度评定,分4个等级,分数越高抑郁状况越严重。(4)焦虑状态/特性询问表(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)〔6〕:由Charles Spielberger编制并修订。共40个题目,前20项总和为焦虑状态总分,反映被试者当前焦虑状态的严重程度,后20项的总和为焦虑特性总分,反映被试者一贯的或平时的焦虑情况。分数越高表示焦虑状况越严重。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0统计软件进行统计分析。

2 结果 2.1 大学生网络成瘾情况878名大学生中,网络成瘾者共有73人,检出率为8.31%。其中男生56人,网络成瘾检出率为11.59%;女生17人,网络成瘾检出率为4.30%,不同性别检出率差异有统计学意义(χ2=15.15,P < 0.05)。大一学生网络成瘾者34人,检出率为7.33%,大三学生网络成瘾者39人,检出率为9.42%,不同年级间的检出率差异无统计学意义(χ2=1.26,P > 0.05)。

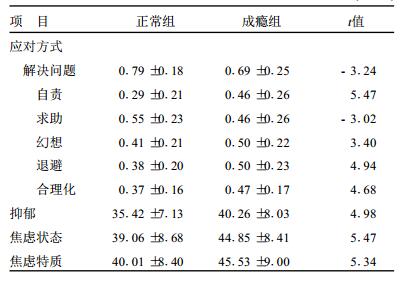

2.2 网络成瘾组与正常组学生应对方式及情绪状况比较(表 1)| 表 1 不同组别学生应对方式及情绪状况得分的比较(x±s) |

网络成瘾组与正常组学生比较,在应对方式各维度上得分差异均有统计学意义(P < 0.01);在抑郁、焦虑状态、焦虑特质得分差异也均有统计学意义(P < 0.01)。

2.3 网络使用状况与应对方式、情绪状况相关分析网络使用状况与应对方式中的自责、幻想、退避、合理化及抑郁、焦虑状态、焦虑特质呈正相关,与应对方式中的解决问题、求助呈负相关。

3 讨论本研究结果显示,大学生网络成瘾检出率为8.31%,与国内近期调查结果相近〔7〕。提示大学生中确实存在一定比例的网络成瘾者。国内外研究显示〔8-9〕,网络成瘾与抑郁、焦虑等存在共病现象。不良的心理状况对大学生网络成瘾有较明显影响〔10〕。本研究也显示,网络成瘾者呈现出较高的抑郁与焦虑情绪,提示情绪障碍与网络成瘾密切相关,情绪障碍可能是导致网络成瘾的原因之一。本研究发现,男生网络成瘾检出率高于女生,可能与男女生调节情绪问题的方式不同有关。研究显示,网络成瘾者倾向于使用不成熟的应对方式,提示不能合理应对困难的个体可能更倾向于逃避问题,而网络恰巧为其提供了逃避空间,因此,不正确的应对方式可能是网络成瘾的原因之一。网络成瘾不是一个独立的疾病〔11〕,它伴随很多心理问题。网络成瘾的预防和干预可以从引导建立成熟的应对方式和合理疏泄负性情绪入手,通过健康教育和心理咨询等方法预防其发生。

| [1] | Coull F. Personal story offers insight into living with facial disfi-gurement[J]. J Wound Care, 2003, 12(7) : 254–258. DOI:10.12968/jowc.2003.12.7.26566 |

| [2] | 李昊, 李志凯, 蒋艳菊, 等. 高等职业技术学院大学生自我和谐及其与应付方式的关系[J]. 中国临床康复, 2006, 10(38) : 45–47. |

| [3] | |

| [4] | 白羽, 樊富珉. 大学生网络依赖测量工具的修订与应用[J]. 心理发展与教育, 2005(4) : 99–104. |

| [5] | 李昊, 李晏, 王长虹. 青少年网络成瘾与父母养育方式关系[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(11) : 1431–1432. |

| [6] | 张明园, 朱昌明, 吴文源, 等.精神科评定量表手册[M]. 2版.长沙:湖南科学技术出版社, 2003:39-42, 137-141. |

| [7] | 高燕, 李兆良, 万兵华, 等. 大学生网络成瘾状况调查[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(11) : 1368–1369. |

| [8] | Ha JH, Yoo HJ, Cho IH, et al. Psychiatric comorbidity assessed in Korean children and adolescents who screen positive for internet addiction[J]. J Clin Psychiatry, 2006, 67(5) : 821–826. DOI:10.4088/JCP.v67n0517 |

| [9] | 罗康玲, 蒙华庆, 付一笑. 青少年网络成瘾综合症者焦虑和抑郁及其共病的分析[J]. 中国临床康复, 2005, 9(8) : 4–5. |

| [10] | 吴汉荣, 朱克京. 影响大学生网络成瘾相关因素的路径分析[J]. 中国公共卫生, 2004, 20(11) : 1363–1364. |

| [11] | Kratzer S, Hegerl U. Is" Internet Addiction" a disorder of its own-a study on subjects with excessive internet use[J]. Psychiatr Prax, 2008, 35(2) : 80–83. DOI:10.1055/s-2007-970888 |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25

, 潘登2, 张建瑞3, 胡巧云1, 李昊4

, 潘登2, 张建瑞3, 胡巧云1, 李昊4