留守老年人是指那些因子女(全部子女)长期(通常半年以上)离开户籍地进入外地务工、经商或从事其他生产经营活动而在家留守的父母〔1〕。子女是老年人精神上最大的慰藉, 而子女的外出对老年人的精神影响很大。目前, 留守家庭呈迅速增长趋势。资料显示, 2006年我国城市老年人留守家庭(包括独居)的比例达49.7%, 其中大中城市老年人的留守家庭比例高达56.1%〔2〕。随着我国人口老龄化的加速和空巢家庭的逐渐增多, 老年人的心理健康已引起关注。为了解安徽省留守老年人孤独状况及影响因素, 于2008年2月-3月对安徽省全椒县留守老年人进行孤独状况调查, 以评价留守老年人的孤独状况及其相关影响因素。

1 对象与方法 1.1 对象采用整群抽样法在安徽省全椒县城及农村各抽取一个街道和一个行政村的实足年龄在60岁~的留守老年人。实际调查412人。

1.2 调查工具(1)一般情况调查:采用自编调查问卷。内容包括年龄、性别、居住地、文化程度、婚姻状况、是否与子女同住、每天吃饭餐数、子女孝顺情况、有无起居困难、支配经济状况、主观健康膳食营养、慢性病患病情况等。(2)孤独状况评价:采用美国加利福尼亚州立大学洛杉矶分校孤独量表, 该量表是Sisenwein编制的孤独评定量表(University of California Los Angeles Loneliness Scale, UCLA)的中文修订版〔3〕, 其一致性系数为0.94, 重测信度为0.62。该量表中含有20个条目, 11个孤独正序条目与9个非孤独反序条目, 采用4级评分法, 分数越高表明孤独水平越高; (3)家庭关怀度指数问卷(APGAR)〔4〕:采用APGAR对家庭功能状况进行评价。APGAR问卷共5个题目, 每个问题有3个答案可供选择, 若答经常这样得2分; 有时这样得1分, 几乎很少得0分。将5个问题得分相加, 总分为7~10分表示家庭功; (4)社会支持量表:采用肖水源的社会支持评定量表(SSS)〔5〕。共10个条目, 包括客观支持3条、主观支持4条和社会支持的利用率3条3个维度; 10个条目计分之和即为社会支持总分, 范围为12~66分, 评分越高说明老年人得到的社会支持越多。

1.3 调查方法调查表由被调查者自行填写, 不能自行填写者由调查员采用一对一问答方式协助填写。

1.4 统计分析采用EpiData 3.1软件建立数据库, 应用SPSS 13.0软件进行t检验、方差分析、Pearson相关及多元线性逐渐回归分析。

2 结果 2.1 一般状况留守老年人412人中, 男性265人, 占64.3%;女性147人, 占35.7%。年龄最小为60岁, 最大为89岁, 平均年龄为(68.84±6.17)岁。其中60岁~、70岁~、80岁~所占比例分别占58.0%, 34.2%, 7.8%。教育程度中文盲占48.1%, 小学占28.9%, 初中及以上占23.0%。婚姻状况显示, 被调查老年人中已婚(初婚)为75.2%, 其他为24.8%。

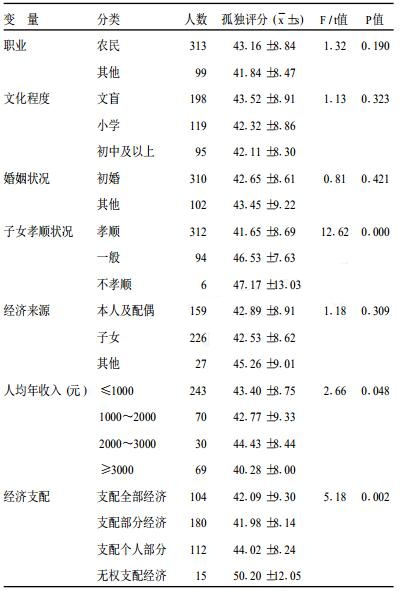

2.2 留守老年人孤独感(表 1)| 表 1 不同社会特征与留守老年人孤独评分的关系 |

412人孤独均分为(42.84±8.76)分, 其中男性平均为42.65分, 女性为43.20分, 性别间差异无统计学意义(P > 0.05)。各年龄组孤独评分以80岁~最高, 平均为44.97分; 其次为70~80岁组, 平均为43.40分; 评分最低为60~70岁组, 平均为42.23分, 不同年龄组得分差异无统计学意义(P > 0.05)。居住在县城为32人, 平均得分42.06分, 农村为380人, 平均得分42.91, 不同居住地得分差异无统计学意义(P > 0.05)。

2.3 不同躯体健康对留守老年人孤独评分影响132人(32.0%)有躯体残疾或患有老年慢性疾病, 孤独评分平均分为43.44分; 280人(68.0%)无老年慢性疾病, 平均得分为41.55分, 差异有统计学意义(P < 0.05);有111人无生活起居困难, 孤独评分平均分为39.86分, 轻度困难者150人, 平均得分41.79分; 中度困难者94人, 平均得分44.46分; 重度困难者36人, 平均得分48.17分; 极重度困难者21人, 平均得分49.81人, 差异有统计学意义(P < 0.001)。有236人(57.3%)睡眠正常, 176人(42.7%)睡眠不好; 睡眠正常者孤独评分平均得分40.47分, 睡眠不好的平均得分46.03分, 差异有统计学意义(P < 0.001)。有186人(45.1%)营养状况好, 163人(39.6%)营养状况一般, 63人(15.3%)营养状况不好; 营养状况很好者孤独评分平均得分40.34分, 营养状况一般者的平均得分43.61分, 营养状况不好者的平均得分48.25分, 差异有统计学意义(P < 0.001)。

2.4 不同行为习惯对留守老年人孤独评分影响近1年参加体力劳动情况比较, 经常、偶尔、不参加的留守老年人孤独平均得分分别为(43.90±9.09), (41.41±8.39), (42.99±8.61)分, 差异无统计学意义。经常参加娱乐活动者孤独评分低于参加娱乐活动者, 平均得分分别为(41.51±8.10)和(44.34±9.25)分, 差异有统计学意义(P < 0.001)。常饮酒者孤独评分(42.96±8.45)高于不饮酒者(42.72±9.11), 但差异无统计学意义。吸烟者孤独评分(43.28±8.73)高于不吸烟者(42.56±8.79), 但差异无统计学意义。

2.5 农村基层组织对留守老年人的帮助情况留守老年人孤独感与基层组织的帮助情况进行单因素方差分析。结果显示, 基层组织对留守老年人的帮助情况与孤独评价统计学意义(P < 0.05)。农村基层组织对留守老年人没有帮助的有275人, 孤独评分最高, 为(43.62±8.79)分; 日常生活帮助的有46人, 孤独评分为(41.96±8.21)分; 社会救济和经济方面帮助的有37人, 孤独得分为(40.59±8.62)分; 办理证明和手续帮助的有27人, 孤独评分为(42.96±8.09)分; 农业生产帮助的有24人, 孤独评分为(40.33±8.94)分; 其他帮助的有3人, 孤独评分为(32±11.36)分。

2.6 孤独评分与家庭功能和社会支持的关系对孤独感评分与自评家庭功能、社会支持、主观支持、客观支持、利用度评分Pearson相关系数分别为-0.358(P < 0.01), -0.486(P < 0.01), -0.479(P < 0.01), -0.306(P < 0.01)。

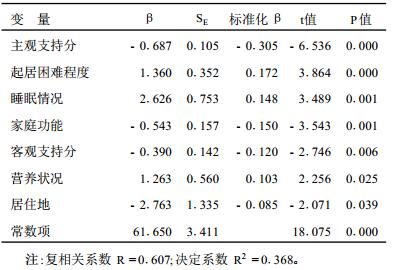

2.7 留守老年人孤独感的多元线性逐步回归分析(表 2)| 表 2 老年人孤独影响因素的多元逐步回归分析 |

以本次调查的22个因素作为自变量, 以孤独评分为因变量进行多元逐步回归分析, 选入和剔除协变量的α水准分别定义为0.05和0.10, 与孤独相关且差异有统计学意义的因素共5个。按变量对回归方程贡献大小顺序排列依次为主观支持、起居困难程度、家庭功能、睡眠情况、客观支持、营养状况和居住地情况。

3 讨论本次调查结果显示, 留守老年人孤独感平均分为(42.84±8.76)分, 高于刘志荣等〔6〕对省会城市老年人测试的孤独评分均数(37.85±9.99)分; 同样高于国内对大学生的孤独均数(36.50±7.40)分〔7〕, 以及警察的孤独评分均数(39.32±9.16)分〔8〕, 但低于艾滋病病人(AIDS)/人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者(PLWHAS)的孤独评分〔9〕。

研究结果表明, 留守老年人孤独评分在性别、年龄上差异无统计学意义, 年龄越高, 孤独评分越高, 与梁秋霞等〔10〕研究结果一致。留守老年人有躯体残疾或患有老年慢性疾病比无老年慢性疾病者孤独评分要高, 且差异有统计学意义; 生活起居困难程度与孤独感差异也有统计学意义。因此, 在这段时期家人和社会应给他们更多的关爱〔11〕; 睡眠状况和营养状况差异都有统计学意义, 睡眠情况越好, 孤独评分越低; 营养状况越好的, 孤独评分越低。

经多元逐步回归分析, 筛选出与孤独相关并差异有统计学意义的因素共7个, 对孤独影响程度最大前4位的因素依次为主观支持、起居困难程度、家庭功能和睡眠情况。可见, 心理社会因素和躯体健康状况等身心因素对留中老人孤独的影响作用较大。因此, 在改善留守老年人身体健康的同时, 还要提供心理支持和改变家庭的情感环境。实际上, 综合措施和进行人群干预策略可以减轻留守老年人的孤独现状〔12〕。因此, 社区参与对留守老年人身心健康有帮助。由于本研究是横断面研究设计, 在因果推断方面存在不足, 只能提供疾病的致病因素线索, 难以确定两变量之间的因果联系, 因此, 有待进一步研究。

| [1] | 张艳斌, 李文静. 农村留守老年人问题研究[J]. 中共郑州市委党校报, 2007, 6(9) : 105–106. |

| [2] | 全国老龄工作委员会办公室.《中国城乡老年人口状况追踪调查》研究报告[R].2007:12-17. |

| [3] | 汪向东, 瑞林, 马弘, 等. 心理卫生评定量表手册[M].增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 282-286. |

| [4] | Smilkstein G. The physician and family function assessment[J]. Fam System Med, 1994, 2 : 263. |

| [5] | 肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志, 1994, 4(2) : 98–100. |

| [6] | 刘志荣, 倪进发. 老年人孤独及其相关因素研究[J]. 中国公共卫生, 2003, 19(3) : 293–295. |

| [7] | 余苗梓, 李董平, 王才康, 等. 大学生孤独感与自我隐瞒、自我表露、应对方式和社会支持的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2007, 21(11) : 747–750. |

| [8] | 刘晶洁, 马欢, 吴晨, 等. 警察的孤独感状况及其相关因素分析[J]. 中国临床心理学杂志, 2005, 13(4) : 425–431. |

| [9] | 吴红燕, 孙业桓, 张秀军, 等. AIDS病人/HIV感染者孤独现状与相关因素分析[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(2) : 251–253. |

| [10] | 梁秋霞, 李艳, 杨思慧, 等. 农村老年人孤独感与生活状态的相关性研究[J]. 中国老年学杂志, 2006, 9(26) : 1259–1260. |

| [11] | Sevil U, Ertem G, Kavlak O, et al. The loneliness level of patients with gynecological cancer[J]. Int J Gynecol Cancer, 2006, 16(Suppl.1) : 473–477. |

| [12] | Liu LJ, Guo Q. Loneliness and health-related quality of life for the empty nest elderly in the rural area of a mountainous county in China[J]. Qual Life Res, 2007, 16(8) : 1275–1280. DOI:10.1007/s11136-007-9250-0 |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25

, 孙业桓

, 孙业桓