人口死亡率及死亡原因分析是研究人群健康状况不可缺少的重要内容,是衡量社会经济发展水平和卫生状况的客观综合指标〔1〕。为了解不同年份甘肃省居民死亡谱的变化趋势,研究其变化规律,为预测疾病未来发展、发生状况提供资料,对甘肃省1970-1974,1990-1992及2004-2005年死因回顾抽样调查资料进行分析。结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源死亡资料来源于全国在甘肃省开展的3次以恶性肿瘤为主的死因回顾抽样调查。其中1970-1974年为覆盖全人群调查,调查人口占全省人口的55.24%;1990-1992年为10个市(县、区)抽样调查,调查人口占全省人口的15.82%;2004-2005年为6个市(县、区)抽样调查。人口资料为调查期间人口数总和。

1.2 方法依据国际疾病分类标准(ICD-9)进行死因分类,按照国家卫生部(CCD-87)17大类进行死因归类; 标化率采用直接标化法,以1982年全国第3次人口普查数作为标准。

1.3 统计分析采用Excel 2003和SPSS13.0软件进行统计分析。

2 结果 2.1 不同年份不同年龄死亡状况分析3个年代调查人口的性别比分别为:1.04:1,1.06:1,1.06 :1,各个年代均是70岁以上年龄组性比值降低,女性多于男性,其他各年龄组男性多于女性。1990-1994年和2004-2005年男、女性比例高于1970-1974年。

2.2 人口期望寿命变化趋势1970-1974年平均期望寿命为65.74岁,其中男性64.82岁,女性66.69岁; 1990-1992年平均期望寿命为68.37岁,其中男性66.67岁,女性70.46岁,2004-2005年为69.92岁,其中男性68.17岁,女性72.01岁。平均期望寿命呈逐年延长的趋势。

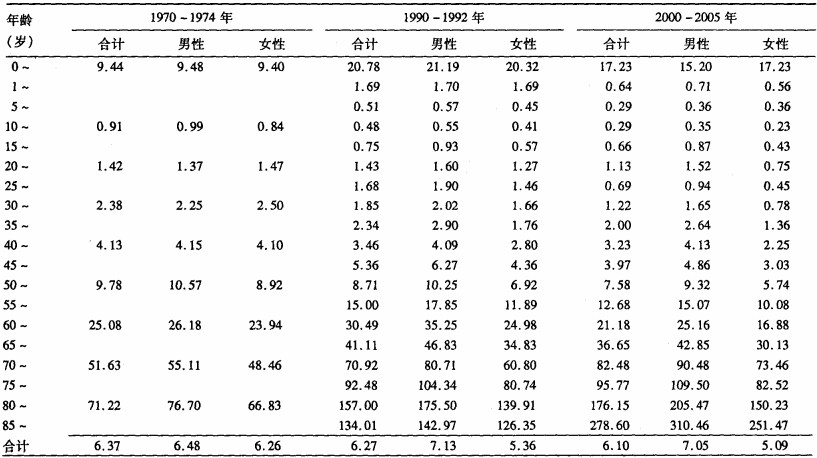

2.3 不同年代不同年龄死亡状况变化分析(表 1)| 表 1 甘肃省不同年份分性别、年龄别死亡率(‰) |

表 1可见,不同年代各年龄组死亡率年龄分布基本一致,婴幼儿年龄组死亡率较高, 5~10岁最低, 以后随年龄的增长, 死亡率逐渐增高,80岁~达高峰。各年龄组死亡率除1970-1974年20岁~、30岁~组女性高于男性外,其余均是男性高于女性。

以1982年全国第3次人口普查数作为标准进行标化,结果显示,1970-1974年全人口标化死亡率为657.02/10万,男性为679.71/10万,女性为639.85/10万; 1990-1992年全人口标化死亡率为684.03/10万,男性776.70/10万,女性为585.40/10万; 2004-2005年全人口标化死亡率为632.35/10万,男性730.31/10万,女性533.05/10万。不同年份死亡率总体变动趋势不大,但男性死亡率呈增高趋势,女性则呈下降趋势。

2.4 不同年份主要死因比较分析1970-1974年居民前6位死因依次为传染病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、恶性肿瘤、脑衰和消化系统疾病,分别占死亡总数的25.48%, 20.47%, 9.84%, 9.61%, 8.14%, 8.11%。构成比占全死因的81.65%;1990-1992年居民前6位死因依次为呼吸系统疾病、恶性肿瘤、循环系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病、传染病,分别占死亡总数的22.48%, 22.13%, 20.89%, 11.60%, 6.35%, 4.95%,构成比占全死因的88.40%;2004-2005年居民前6位死因依次为循环系统疾病(包括脑血管疾病)、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒外部原因、传染病、消化系统疾病,分别占死亡总数的29.06%, 25.57%, 19.86%, 11.01%, 3.75%, 2.53%,构成比占全死因的91.78%。结果表明,死因顺位发生了明显变化。

3 讨论本研究结果表明,甘肃省人口期望寿命呈上升趋势,人口总死亡率变化趋势不大,但男女性死亡率比值增大,即男性呈增高趋势,而女性呈下降趋势。可能与卫生事业的发展和社会经济的改善使女性产褥期疾病减少有关,也与男性不良生活行为(吸烟、饮酒等)及特殊的职业暴露因素有关〔2〕。

结果表明,甘肃省居民3个不同年份的死因顺位发生较大变化,恶性肿瘤、循环系统疾病等慢性非传染性疾病成为重点防治疾病。伴随着工业的发展,环境污染不断加剧,居民死亡谱由过去以传染病死亡为主转为以恶性肿瘤、循环系统疾病等慢性非传染性疾病死亡为主〔3〕。甘肃省在1990-1992年死因回顾抽样调查中,恶性肿瘤调整死亡率就已居全国首位〔4〕。随着人们生活水平的提高,工作压力的增大,营养过剩和精神紧张等原因引起的内分泌营养和代谢疾病有增高的趋势〔5〕,损伤和中毒等外部原因也成为居民潜在寿命损失的主要原因。因此,应有针对性地开展健康教育,提倡早期预防,开展早诊早治,以减少慢性非传染性疾病对健康的危害。

| [1] | 赵素萍, 毛嘉文, 胡建平. 我国部分城市和农村地区人口死亡率及死亡原因分析[J]. 中国卫生统计, 1999, 10(16) : 276. |

| [2] | 张吉慧, 林刚, 祝军, 等. 1997年沈阳市居民死亡原因及潜在寿命损失分析[J]. 中国慢性病预防与控制, 1999, 7(2) : 84. |

| [3] | 林丽萍. 我国居民死亡原因分析概况[J]. 黑龙江医学, 2005, 10(29) : 797. |

| [4] | 全国肿瘤防治研究办公室, 卫生部卫生统计信息中心. 中国恶性肿瘤危险因素研究[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2003. |

| [5] | 龙泳, 黄久仪, 徐德忠, 等. 汉中地区农村人口1997-2000年死亡原因及潜在寿命损失分析[J]. 西安交通大学学报, 2004, 25(5) : 510–512. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25