突发性自然灾害容易造成灾后青少年应激心理障碍〔1〕。目前, 中国关注灾后青少年应激心理障碍及心理危机干预的研究相对较少。为解决灾后青少年心理问题, 于2008年2~6月对江西省永新县部分中小学和江西上饶某高校遭受自然冰雪灾害的青少年学生进行心理伤害相关问题调查, 探索有效的灾后青少年心理危机干预措施, 建立灾后青少年科学的心理干预模式, 为灾后青少年教育决策的制定提供理论依据。

1 对象与方法 1.1 对象对江西省亲历2008年1月山区冰雪灾害并遭受创伤后心理应激障碍的青少年学生进行问卷调查。调查江西省吉安市永新县部分镇中小学生以及上饶某高校大学生, 共632人; 其中, 中学生285人, 男生134人, 女生151人; 小学生149人, 男生70人, 女生79人; 大学生198人, 男生102人, 女生96人。年龄为7~23岁。

1.2 方法调查工具:心理障碍评估问卷设计综合文献〔2-3〕方法进行改进, 一共分为9部分, 包括个人因素、受灾程度、需求程度、生理反应、适应能力、认知反应、交往心理、交往行为和灾害心理。于灾后1~2周进行心理障碍评估问卷调查。共发放问卷632份, 全部回收。其中, 有效问卷503份, 问卷有效率为79.6%。评估之后立即对部分研究对象进行心理干预, 干预模式参照文献〔4-5〕方法。主要为: (1)改善人际交往; (2)心理疏导; (3)生命教育。干预时, 按小学、中学、大学分层, 每层对象分别按性别、年龄、教育程度、亲人伤亡情况均衡分成3个小组, 小学每组22人, 中学每组27人, 大学每组18人, 每一层每一组采用不同干预模式进行心理恢复。心理干预2个月后, 对上述干预对象进行灾前、灾后和干预后的问卷调查, 了解自然灾害前后青少年的心理转变过程, 参照文献〔6〕方法对情绪、认知和行为3个范畴进行归类。心理干预1年后, 再对上述干预对象进行回访和问卷调查, 分析比较不同干预模式对不同学龄学生心理恢复的效果。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0软件进行t检验, P < 0.05为差异有统计学意义。

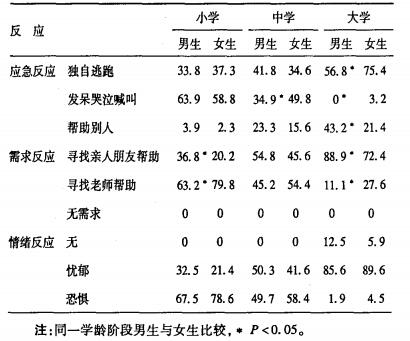

2 结果 2.1 自然灾害造成心理伤害情况 2.1.1 不同学龄、性别学生应急和情绪反应情况(表 1)| 表 1 不同学龄性别学生应激反应、需求反应、情绪反应情况(%) |

灾后小学男生的需求反应与女生比较差异有统计学意义(P < 0.05);中学男生的应急反应与女生比较差异有统计学意义(P < 0.05);大学男生的应急反应和需求反应与女生比较差异均有统计学意义(P < 0.05);灾后不同年龄段男女学生的情绪反应差异均无统计学意义(P > 0.05)。

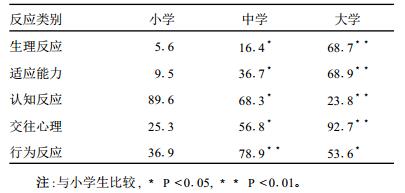

2.1.2 不同学龄学生生理反应、适应能力、认知反应、交往心理和行为反应情况(表 2)| 表 2 自然灾害对青少年生理反应、适应能力、认知反应、交往心理和行为反应的影响(%) |

灾后大学生和中学生的生理反应、适应能力、认知反应、交往心理和行为反应与小学比较差异均有统计学意义(P < 0.05, P < 0.01)。

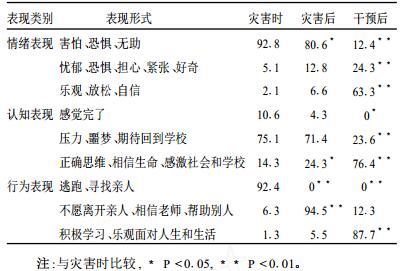

2.2 自然灾害后学生心理转变过程(表 3)| 表 3 灾害后学生心理转变过程有关表现分布(%) |

灾后学生的情绪由当时的害怕、恐惧逐渐转变为乐观、自信; 认知方面由绝望逐渐转变为正确思维、感激社会; 行为方面由当时想逃跑、寻找亲人逐渐转变为积极乐观地面对生活。

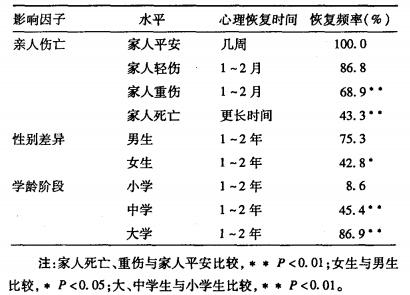

2.3 灾后青少年学生心理恢复影响因素分析(表 4)| 表 4 亲人伤亡程度对灾后青少年学生心理恢复的影响 |

心理干预1年后, 对干预对象进行回访。结果表明, 家人伤亡严重的学生心理恢复时间长, 恢复频率低; 男生表示1~2年可以恢复的频率明显多于女生; 大学生和中学生恢复频率明显高于小学生。

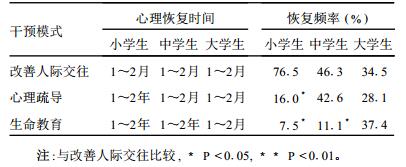

2.4 自然灾害后学生心理障碍干预模式效果评价(表 5)| 表 5 不同干预模式的心理恢复时间和恢复频率 |

回访结果表明, 小学生最好的心理干预模式是改善其人际交往, 恢复率为76.5%;中学生改善人际交往和心理疏导均可使其心理恢复率达到42%~47%, 与生命教育和死亡教育干预模式比较差异有统计学意义(P < 0.05);大学生采用改善人际交往、心理疏导以及生命教育和死亡教育3种干预模式均可达到心理恢复的效果。

3 讨论研究结果表明, 自然灾害发生时青少年的应急反应应随性别和年龄而异, 其中女生和小学生能够采取正确方式的人较少。同时灾后青少年普遍出现了心理需求倾向, 而且随着年龄和性别的不同, 心理需求结构不一。在情绪反应方面, 自然灾害后所有青少年学生均出现恐惧和悲伤的情绪, 年龄越小, 情绪表现主要是恐惧多于悲伤; 随着年龄增长, 大多数学生的情绪则处于忧郁状态, 而且女生灾后的恐惧感大于男生。家人出现伤亡、家庭蒙受经济损失的学生心理压力较大, 出现一定程度的生理性疾病和适应能力异常, 表现出一定程度的从众心理, 与杨艳杰等〔7〕对地震后儿童的研究结果一致。

结果还表明, 大部分学生对于亲历的自然灾害需要经历1~2年甚至更长时间才能从忧郁和恐惧的心情中好转起来, 不愿意回忆过去, 而且灾害心理的变化过程因性别、年龄、教育程度、家庭损失情况和亲人伤亡程度等不同, 表明灾后青少年都出现了不同程度的创伤后应激障碍疾病, 与张克让等〔8〕对严重急性呼吸疾病综合征(SARS)的研究结果一致。

有研究表明, 采取心理卫生教育、个体和团体心理咨询、放松技术等, 特别是采取综合心理干预措施, 可提高自我和谐的程度和人际交往的能力〔9〕。本研究也表明, 心理干预对灾后青少年的情绪、认知和行为具有明显影响。灾后青少年的心理转变过程大致可分为以下4个阶段:害怕恐惧、忧郁担心、心理重建和心理稳定, 与李磊琼〔10〕对地震后儿童的研究结果一致。同时本研究也表明, 干预对象的年龄和教育水平不同, 其适合的干预模式也不同。所以在灾后救援中应根据干预对象实施不同的干预模式, 以达到预期目的。

| [1] | Matthieu M, lvanoff A. Using stress, appraisal, and coping theories in clinical practice: assessments of coping strategies after disasters[J]. Brief Treatment and Crisis Intervention, 2006, 6 : 337–348. DOI:10.1093/brief-treatment/mhl009 |

| [2] | 陈静, 杨旭光, 王静爱. 巨灾后幸存者心理恢复力初步探究[J]. 自然灾害学报, 2008, 17(1) : 86–91. |

| [3] | 董惠娟, 李小军, 杜满庆, 等. 地震灾害心理伤害的相关问题研究[J]. 自然灾害学报, 2007, 16(1) : 153–158. |

| [4] | 肖旻婵. 运用ACT危机干预模式进行震后心理危机干预[J]. 中小学心理健康教育, 2008, 14 : 4–6. |

| [5] | 扶长青. 地震灾区儿童心理创伤及其干预策略[J]. 四川教育学院学报, 2008, 24(6) : 1–4. |

| [6] | 刘斌志. 地震后灾区儿童心理应激障碍表现及疏导对策[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(10) : 1153–1154. |

| [7] | 杨艳杰, 乔正学, 邱晓惠, 等. 地震灾区青少年学生心理健康状况调查[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(12) : 1512–1513. |

| [8] | 张克让, 徐勇, 杨红, 等. SARS患者、医务人员及疫区公众创伤后应激障碍的调查研究[J]. 中国行为医学科学, 2006, 15(4) : 358–360. |

| [9] | 甘景梨, 高存友, 杨代德, 等. 综合心理干预对新兵应激时生理指标和体能成绩的影响[J]. 中国行为医学科学, 2006, 15(2) : 167. |

| [10] | 李磊琼. 地震后儿童心理干预与转变过程探索[J]. 中国健康心理学杂志, 2007, 15(6) : 526–528. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25