2. 哈尔滨医科大学附属第一临床医学院CT室;

3. 北京市垂杨柳医院普外科

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一, 至今原因未明。一些学者从饮食、生理、生活习惯及行为等因素进行探讨, 但结论不一〔1-2〕。本研究于2007年1-12月在黑龙江省哈尔滨市医院选择乳腺癌患者及外伤患者, 采用1:1配比病例对照研究方法, 对其饮食、生理、生活习惯及行为等因素与乳腺癌发病的关系进行探讨, 为乳腺癌的病因学研究及一级预防提供理论依据。

1 对象与方法 1.1 对象病例来源于哈尔滨市3家三级甲等医院确诊的女性乳腺癌患者。选择条件为:(1)原发乳腺癌; (2)治疗期间未合并其他乳腺、生殖系统相关疾病; (3)年龄30~70岁。共入选200例。采用匹配病例对照研究方法选择对照200例, 对照选取条件为:(1)同时期在同一医院确诊的女性外伤病人; (2)2组年龄±5岁。确诊的外伤患者无乳腺及其他恶性肿瘤病史。

1.2 方法自行设计调查表。内容包括:一般情况、个人史、既往史、婚姻、月经情况、生育史、家族史、饮食因素、生理因素、生活习惯及行为等。

1.3 统计分析应用Epidata软件双份盲法录入建立数据库, 采用SAS 9.1.3软件进行χ2检验, 单因素分析及多因素分析均采用多元Logistic回归模型。

2 结果 2.1 对象的基本情况及相关因素病例组年龄为30~70岁, 平均54岁, 均为汉族已婚女性。文化程度以小学及初中居多, 占53%;职业以农民、无业为多, 占42%。对照组年龄、性别、职业、文化程度、民族、婚姻状况等与病例组比较, 差异无统计学意义(P > 0.05)。病例组与对照组初潮年龄≥13岁的人数分别为112, 153例; 人均流产次数分别为1.32, 0.81次; 有肿瘤家族史者分别为54, 38例; 体质指数分别为24.68, 20.43;母乳喂养时间≥12个月的人数分别为89, 148例; 生育≥2胎人数分别为13, 29例; 食用水果频率≥3次/周分别为63, 112例; 食用蔬菜频率≥3次/周分别为87, 168例; 曾受过精神刺激的人数分别为65, 26例。

2.2 乳腺癌影响因素的单因素分析采用Logistic回归模型进行单因素分析。结果表明, 流产次数多、有肿瘤家族史、高体质指数、曾受过精神刺激为乳腺癌的危险因素, 初潮年龄晚、哺乳史及母乳喂养时间长、生育胎数多、食用水果及蔬菜频率高为乳腺癌的保护因素。

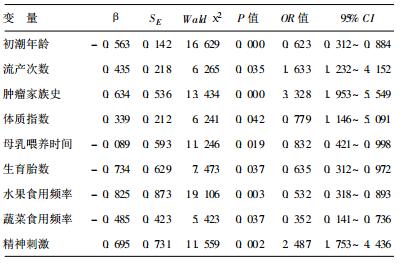

2.3 乳腺癌影响因素的多因素分析(表 1)| 表 1 乳腺癌影响因素的多因素Logistic回归分析结果 |

对单因素分析中差异有统计学意义的因素进行多因素逐步回归分析。结果表明, 除哺乳史外, 其他9个因素均对乳腺癌有影响。

3 讨论研究结果表明, 流产次数多、有肿瘤家族史、体质指数高、曾受过精神刺激为乳腺癌的危险因素。据调查, 乳腺癌的发生有家族聚集倾向, 危险性随着一级亲属患乳腺癌的数量增加而上升, 亲属发病年龄愈早, 危险愈大, 乳腺癌被认为是一种与遗传因素密切相关的疾病〔4〕。有报道认为, 超重或肥胖不但与糖尿病、高血压有关, 而且与肿瘤的发生有关〔5〕。病例对照研究证实, 经历过精神创伤或生活困境等严重生活事件的妇女, 患乳腺癌的相对危险性可提高2~3倍〔1, 6〕。流产次数与乳腺癌的关系存在争议〔2, 7〕。本研究结果提示, 流产次数多为乳腺癌的危险因素, 但人工流产、自然流产分别与乳腺癌的关系仍需进一步研究。

研究结果表明, 初潮年龄晚、母乳喂养时间长、生育胎数多、食用水果蔬菜频率高为乳腺癌的保护因素。研究证实, 雌激素(包括外源性雌激素)是乳腺癌的危险因素, 长期高水平雌激素暴露与乳腺癌的发生有关〔3〕。月经是体内激素变化的反映, 女性月经初潮早、行经期长、绝经推迟均会提高女性体内的雌激素水平, 从而增加罹患乳腺癌的危险性〔5〕。而母乳喂养时间长、生育胎数多也有降低乳腺癌危险性的作用。主要原因为, 怀孕及哺乳时人体雌孕激素的水平升高尤其是游离雌激素的水平明显升高, 游离雌激素直接作用于乳腺腺管, 刺激乳腺细胞的增殖与完全分化, 并使乳汁排畅正常〔8〕。水果、蔬菜食用频率为乳腺癌的保护因素, 可能是蔬菜及水果内含有大量的抗氧化物质, 参与了体内抗肿瘤的作用。

| [1] | 阎子海, 肖永红, 张文杰, 等. 心理因素与女性乳腺癌关系的Meta分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(6) : 748. |

| [2] | Lahmann PH, Hoffmann K, Allen N, et al. Body size and breast cancer risk:findings from the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC)[J]. Int J Cancer, 2004, 11(5) : 762–771. |

| [3] | 袁宝君, 戴月, 史祖民, 等. 妇女乳腺癌危险因素病例对照研究[J]. 中国公共卫生, 2004, 20(9) : 1036. |

| [4] | Murff HJ, Spigel DR, Syngal S. Does this patient have a family history of cancer? An evidence-based analysis of the accuracy of family cancer history[J]. JAMA, 2004, 292(12) : 1480–1489. DOI:10.1001/jama.292.12.1480 |

| [5] | Feigelson HS, Jonas R, Teras LR, et al. Weight gain, body mass index, hormone replacement therapy, and postmenopausal breast cancer in a large prospective study[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2004, 13(2) : 220–224. DOI:10.1158/1055-9965.EPI-03-0301 |

| [6] | 荣素英, 李君, 张烨. 饮食因素与女性乳腺癌关系的病例对照研究[J]. 环境与健康杂志, 2008, 25(4) : 337–339. |

| [7] | Brewster DH, Stockton DL, Dobbie R, et al. Risk of breast cancer after miscarriage or induced abortion:a Scottish record linkage case-control study[J]. J Epidemiol Community Health, 2005, 59(4) : 283–287. DOI:10.1136/jech.2004.026393 |

| [8] | Pike MC, Kolonel LN, Henderson BE, et al. Breast cancer in a multiethnic cohort in Hawaii and Los Angeles:risk factor adjusted incidence in Japanese equals and in Hawaiians exceeds that in whites[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2002, 11(9) : 795–800. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25

, 付登科3

, 付登科3