2. 安徽三联事故预防研究所

近年来,我国道路交通事故的死亡数,受伤人数和10万人口死亡率居高不下,特别是从2001年至今,道路交通事故(Road Traffic Accident, RTA)年死亡人数均在10万人以上〔1〕。交通事故日益成为影响儿童青少年健康和生命安全的重要公共卫生问题,部分地区甚至已成为导致儿童死亡的首要原因〔2, 3〕。为探讨中学生交通事故的流行特征及其危险因素,我们对山东省济南市7所中学在校学生2005年1月1日~2005年12月31日发生的交通事故进行了调查。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象整群抽取济南市区7所中学(4所初中,3所高中)在校学生为调查对象,调查学生8 920人,回收问卷8 584份,其中有效问卷7 598份,有效应答率为85.2%。其中男生3 538人,平均年龄(15.4±1.8)岁; 女生4 060人,平均年龄(15.5±1.8)岁。

1.2 方法采用自填式问卷调查方法,由调查员到班级发放问卷,学生将问卷带回家,在家长帮助下填写,次日回收。问卷内容包括:(1)调查对象的基本信息(性别、年龄、学校、班级、家庭和学校距离、上下学的主要交通方式、学习等行为习惯以及家庭条件); (2)2005年1月1日~2005年12月31日期间交通事故发生情况及其相关信息,包括事故发生时间、出行目的、交通方式事故所致伤害及事故处理等。为减少回忆偏倚,本调查中,交通事故定义为由于交通意外而导致去医疗机构就诊的事件。

1.3 统计分析采用EPI DATA 3.0软件录入,应用SPSS 10.0软件进行统计分析。

2 结果 2.1 主要交通方式学生上下学主要交通方式以骑自行车最多,共3 446人,占45.5%;步行上下学者1 655人,占21.8%;乘车及其他方式为2 477人,占32.7%。但以骑自行车为主要上下学交通方式的学生中,只有39.0%的人在骑车上马路之前专门学习过交通规则。

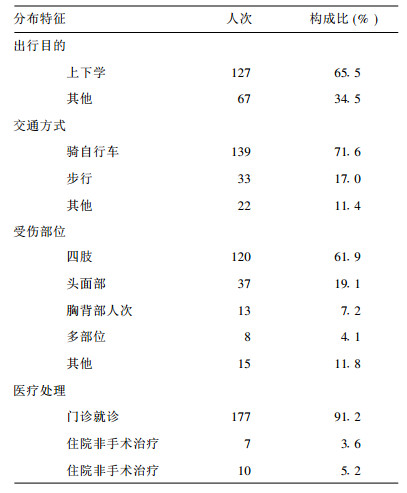

2.2 交通事故的分布特征共有173名学生发生非致死性交通事故,其中男生106人,女生67人,交通事故年发生率为2.28%,男生为2.99%,女生为1.65%,男女发生率之比为1.81:1。173名学生累计发生交通事故194人次,其中157人发生1次事故,16人发生2次及以上事故。交通事故的月分布:1~2月份事故较少(平均每月在10起以下),8~10月份较多(平均每月在20起或以上),其他月份事故数在12~18起之间。事故月分布无明显集中趋势。26起事故(13.4%)经交警处理,94起事故(48.5%)由当事人双方共同协商处理。事故发生后16人次(8.2%)得到了保险公司的理赔。将交通事故分别按出行目的、交通方式等特征进行划分,中学生交通事故主要发生在上下学途中,事故发生时以骑自行车为主要交通方式,事故所致伤害以轻微伤害为主,主要在门诊治疗,见表 1。

| 表 1 交通事故特征分布及百分构成 |

2.3 交通事故与相关因素关系

以交通事故发生与否为因变量,性别、年级、上下学主要交通方式、上学途中过马路的次数、放学是否马上回家、每天户外活动时间、最常去的户外活动场所、每周运动次数、父母亲文化程度和职业、家庭经济条件等为自变量,进行单因素Logistic回归分析(α=0.10)。结果提示,性别为男、上学途中过马路的次数越多、放学后经常回家迟、每周运动次数越多发生交通事故的风险越高,而母亲文化程度高是保护因素。进一步多因素分析(sle=0.05,sls=0.10),最终进入回归方程的自变量为性别(OR=1.964,95%CI=1.404~2.748)、上学途中过马路的次数(OR=1.297,95%CI=1.069~1.574)。提示男生、上学途中过马路次数多,交通事故风险增加。

3 讨论本研究发现,中学生非致死性交通事故年发生率为2.28%,男生为2.99%,女生为1.65%,男女事故发生率之比为1.81:1,低于王旭霞〔4〕和范开辉〔5〕等的研究结果,与黄淳等〔6〕的报告相近。本调查交通事故发生率处于相对较低的水平,原因可能与研究采用的判定标准是因交通意外导致就诊的事件(相对严格),以及济南市整体交通安全状况处于相对较高水平有关。

有研究发现,随着年龄的增加儿童骑自行车事故占总事故的比例也增高〔5〕,10~14岁儿童交通意外以骑自行车为主〔7〕,10岁~中小学生58.3%的交通事故发生在骑自行车时且高峰年龄段为16岁以上的中学生〔4〕。本研究事故发生时学生的出行目的以上下学为主,交通方式主要为骑自行车。这和中学生日常交通主要是在市区骑自行车上下学相符,提示应重视自行车事故。但令人担忧的是以骑自行车为上下学主要交通方式的学生中,只有39%在骑车上马路之前专门学习过交通规则。

每年秋季开学可能是中小学生交通事故高发时间〔1〕。本研究中交通事故以8~10月份事故较多,与国内相关研究报道有一定的相似性〔8, 9〕。交能事故伤害以轻微伤害为主,仅13%的事故由交警处理,8%事故当事人得到保险理赔。提示来自医院住院资料、交警登记资料〔10, 11〕以及保险公司的数据会很大程度上低估交通事故发生率。研究发现性别为男性、放学回家迟、每周运动次数多的中学生交通事故的危险增加,而母亲文化程度高是保护因素,这和国内外相关研究结果相似〔12, 13〕。

| [1] | 张徐军, 陈宗遒, 贾佳, 等. 1951~2004年中国道路交通事故伤害分析[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(10) : 1214–1215. |

| [2] | 韩晓军, 朱静, 蒋庭魁, 等. 浙江省1995~1998年0~14岁儿童意外伤害死亡分析[J]. 疾病监测, 1999, 14(11) : 428–429. |

| [3] | 张佩斌, 陈荣华, 邓静云, 等. 江苏省1994~1995年0~14岁儿童意外死亡前瞻性调查[J]. 中华流行病学杂志, 1998, 19(5) : 290–293. |

| [4] | 王旭霞, 何庚声, 郝爱华, 等. 甘肃省中小学生道路交通伤害流行病学分析[J]. 疾病监测, 2004, 19(9) : 353–355. |

| [5] | 范开辉, 肖翠勤, 黄东升, 等. 石河子地区3~12岁儿童交通伤害分析[J]. 中国学校卫生, 2005, 26(8) : 689–690. |

| [6] | 黄淳, 赵建华, 孟宁, 等. 宁夏回、汉族中小学生伤害的流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2001, 22(4) : 252–255. |

| [7] | 陈荣华, 张佩斌, 邓静云. 江苏省0~14岁儿童车祸损伤死亡流行病学调查[J]. 中华儿科杂志, 1999, 37(11) : 661–663. |

| [8] | 刘改芬, 韩松, 梁多宏, 等. 2001年沈阳市道路交通事故流行病学特点[J]. 中国创伤杂志, 2003, 19(9) : 524–526. |

| [9] | 吴玉霞, 鲍鲸, 侯心一, 等. 1998年某市道路交通事故流行病学分析[J]. 环境与职业医学, 2002, 19(3) : 143–145. |

| [10] | Nance ML, Hawkins LA, Branas CC, et al. Optimal driving conditions are the most common injury conditions for child pedestrians[J]. Pediatr Emerg Care, 2004, 20(9) : 569–573. DOI:10.1097/01.pec.0000139736.00850.da |

| [11] | Giorgi Rossi P, Farchi S, Chini F, et al. Road traffic injuries in Lazio, Italy:a descriptive analysis from an emergency department-based surveillance system[J]. Ann Emerg med, 2005, 46(2) : 152–157. DOI:10.1016/j.annemergmed.2005.01.033 |

| [12] | Hasselberg M, Laflamme L. Socioeconomic background and road traffic injuries: a study of young car drivers in Sweden[J]. Traffic Inj Prev, 2003, 4(3) : 249–254. DOI:10.1080/15389580309882 |

| [13] | 张燕, 孙业桓, 余德新, 等. 中学生意外伤害相关危险因素负二项回归分析[J]. 疾病控制杂志, 2004, 8(6) : 528–530. |

| [14] | Singer MS, Ghaffar A. Risk factors for road traffic injury in Pakistani children[J]. C Coll Physicians Surg Pak, 2004, 14(12) : 709–712. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25