性别角色是个体在社会化过程中逐渐形成的与自己生理性别相适应的行为规范〔1〕。一般来说, 同性恋的性别角色在一定程度上偏向于异性〔2〕。Lippa通过网络调查全球462 859名不同性取向的对象有关性别的一些特质, 发现与异性恋相比, 同性恋在这些特质上表现出异性化倾向。即男同性恋者在一定程度上有女性化偏向, 女同性恋者在一定程度上有男性化偏向〔3〕。然而, 以上结果主要是基于西方文化背景下的研究, 考虑到文化因素对性别角色的影响, 本研究探讨了中国文化背景下同性恋的性别角色状况。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象通过互联网较大的主要论坛发帖进行招募, 同性恋对象主要通过同性恋网站、聊天室、QQ群等进行宣传招募。2007年7~11月, 在全国154个大、中、小城市共收集有效问卷995份。

1.2 方法采用Bem (1974)编制的Bem性别角色量表(Bem sex role inventory, BSRI) 〔4〕中文版〔5〕, 其中包括男性化和女性化维度各20个题目, 采用7级评分法, 1:从来或几乎不符合; 7:总是或几乎总是符合。分别计算男性化题目和女性化题目的平均数得到男性化、女性化的得分。研究表明, Bem量表在中国的适用性良好〔6〕。本研究中, 男性化、女性化及总体的信度系数分别为0.86, 0.76和0.84。

按照Bem的双性化模式, 根据被测试者的量表得分, 将其划分为男性化类型、女性化类型、双性化类型和未分化类型4种性别角色类型。具有典型男性特征者为男性化(masculine)个体; 具有典型女性特征者为女性化(feminine)个体; 如果同时具有男性和女性特征者则为双性化(androgynous)个体; 如果2种特征都不具备则为未分化(undifferentiated)个体。分别计算全体对象中男性化、女性化得分中位数, 男性为4.85, 女性为4.95。按2个中位数对被测试者进行性别角色分类。其中男性化或女性化得分高于中位数(不含中位数)者, 判定为男性化或女性化; 2者均高于中位数者判定为双性化; 2者均低于中位数者则判定为未分化。

1.3 统计分析采用SPSS 16.0软件进行统计分析。对不同性别、性取向及性别角色类型进行χ2检验, 性别和性取向的男性化得分和女性化得分进行t检验。

2 结果 2.1 基本情况995名被调查者中, 剔除 < 16岁性取向尚不稳定的调查对象7名, 进入分析共988名。其中男异性恋者201名, 占20.3%;女异性恋者352名, 占35.6%;男同性恋者220名, 占22.3%;女同性恋者215名, 占21.8%。调查对象平均年龄23.4岁; 其中在校学生479名, 占48.1%;其他为从事教育、工程、管理、医药、法律等职业。

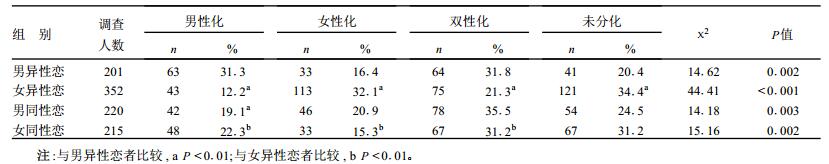

2.2 不同性别及性取向的性别角色类型分布(表 1)| 表 1 不同性别同性恋和异性恋的性别角色类型 |

表 1可见, 男异性恋者和女异性恋者在4种性别角色类型上分布的差异均有统计学意义(P < 0.001);男异性恋者中男性化和双性化类型最多, 和其他两种性别角色类型比较, 差异有统计学意义; 女异性恋者中女性化和未分化类型最多, 和其他两种性别角色类型比较, 差异有统计学意义(P < 0.01)。男同性恋者在4种性别角色类型中双性化最多, 而在男性化类型上少于男异性恋者(χ2=8.42, P < 0.01);女同性恋者中双性化和未分化类型最多, 与女异性恋者相比, 女同性恋者的男性化(χ2=10.01, P < 0.01)和双性化(χ2=6.90, P < 0.01)类型较多, 女性化类型则较少(χ2=19.52, P < 0.01)。

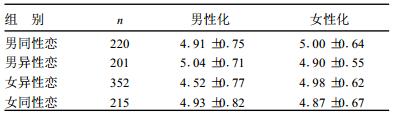

2.2 不同性别及性取向的男性化与女性化倾向比较(表 2)| 表 2 不同性别及性取向的男性化与女性化得分比较(m±s) |

表 2可见, 男异性恋者在男性化得分上高于女异性恋者, 差异有统计学意义(t=7.95, P < 0.01), 在女性化得分上差异无统计学意义; 男同性恋者在男性化得分上低于男异性恋者, 但差异无统计学意义; 女异性恋者在男性化得分上比女同性恋者低, 差异有统计学意义(t=-6.00, P < 0.01), 在女性化得分上较高(t=2.05, P < 0.05)。

3 讨论本研究结果表明, 男同性恋者在男性化类型上明显少于异性恋者, 在男性化得分上也低于异性恋且边缘显著, 说明男同性恋者在一定程度上有女性化偏向。对于女性, 同性恋比异性恋在男性化和双性化类型上明显高, 在女性化类型上则明显低; 同时女同性恋在男性化得分上明显高于女异性恋, 在女性化得分上明显低。说明女同性恋性别角色在很大程度上倾向于男性化。

本研究中同性恋异性化的倾向与Lippa〔3〕的研究结果一致, 不同文化中都支持了“性别反向”的假设, 可能有一定的生物学基础。但西方研究中, 同性恋与异性恋比双性化类型更多的结果只与中国女同性恋的情况相符; 说明性别角色在一定程度上还受文化因素的影响。因此, 性别及性取向在性别角色上的差异可能受生物和社会文化因素共同影响〔7〕。

| [1] | Burger JM. Personality Pacific Grove[M].CA: Books/Cole Publishing Company, 1997: 432-433. |

| [2] | Wong FY, McCreary DR, Carpenter KM, et al. Gender-related factors influencing perceptions of homosexuality[J]. Journal of Homosexuality, 1999, 37 : 19–31. DOI:10.1300/J082v37n03_02 |

| [3] | Lippa R A. Sex differences and sexual orientation differences in personality: Findings from the BBC internet survey[J]. Archives of Sexual Behavior, 2008, 37 : 173–187. DOI:10.1007/s10508-007-9267-z |

| [4] | Bem SL. The measurement of psychological androgyny[J]. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1974, 42 : 155–162. DOI:10.1037/h0036215 |

| [5] | Robinson J P, Shaver P R, Wrightsman L S.性格与社会心理测量总揽(下册)[M]//王丹宇, 王登峰(译), 杨中芳(校订).台北:远流出版事业股份有限公司, 1997: 743-756. |

| [6] | Peng T. Construct validation of the Bem sex role inventory in Taiwan[J]. Sex Roles, 2006, 55 : 843–851. DOI:10.1007/s11199-006-9136-6 |

| [7] | 汪亮, 余翠萍, 黄阿毛, 等. 粤、港、澳三地大学生对同性恋的认知调查[J]. 中国公共卫生, 2004, 20(8) : 970–971. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25