有报道,白族、土家族大学生与汉族学生的心理健康水平存在差异〔1, 2〕。壮族是中国少数民族中人口最多的一个民族,广西壮族自治区是壮族人群的主要聚居地。为了解壮、汉族学生心理健康水平及生活事件与心理健康的关系,2007年3月对广西自治区右江民族医学院的壮、汉族医学生进行调查,以探讨少数民族地区医学生心理健康状况的特点和规律。

1 对象与方法 1.1 对象整群随机抽取广西右江民族医学院10个班的学生作为研究对象,共发放调查问卷568份,剔除无效问卷,共收回有效问卷552份,有效率为97%。其中男生262人,占47.5%;女生290人,占52.5%。年龄为18~23岁,平均年龄为20.0岁。汉族226人,占40.9%;壮族289人,占52.4%;其他少数民族37人,占6.7%。

1.2 方法 1.2.1 调查内容(1)基线调查:包括性别、年龄、民族及父母职业、父母文化程度、家庭收入、家庭居住地、父母是否离异等家庭状况。(2)症状自评量表(SCL-90)〔3〕:用于自评医学生1周以来的心理状况。共有90个条目,组成9个心理症状因子,包括躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执和精神病性。采用总症状指数(General Symptomatic Index,SGI)评定当前心理状况〔4〕。9个心理症状因子及SGI评分越高,表明症状的频度和程度越严重。(3)青少年自评生活事件量表(ASLEC)〔5〕:用于青少年生活事件发生频度和应激强度的评定。由27项可能给青少年带来心理反应的负性生活事件组成。按照1年来事件发生时的心理感受由无影响到极严重5级评分,事件未发生按无影响记分。累积各事件评分为总应激量,得分越高表明其由生活事件带来的心理压力越大。

1.2.2 调查方法以班为单位对研究对象进行团体测试。由学生匿名独立填写问卷,现场回收。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0软件进行t检验及多元逐步回归分析。

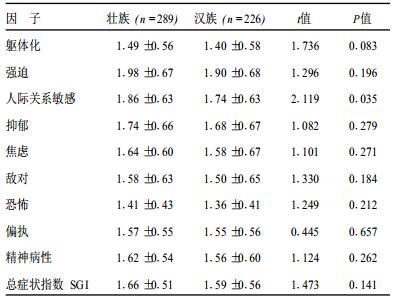

2 结果 2.1 壮、汉族医学生SCL-90因子分的比较(表 1)| 表 1 壮、汉族医学生SCL-90因子分比较( x±s) |

除了人际关系敏感因子得分壮族医学生高于汉族之外,其余8个因子分及SGI得分2个民族差异均无统计学意义。

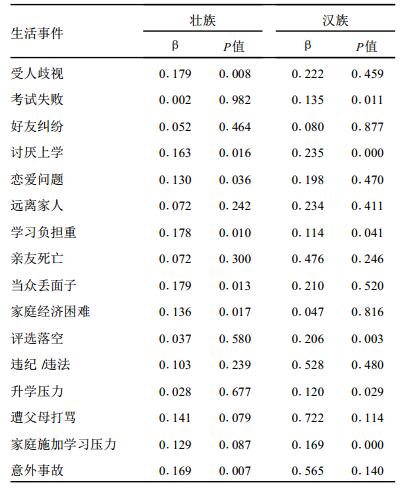

2.2 壮、汉族医学生心理健康水平与生活事件关系(表 2)| 表 2 生活事件对SCL-90总症状指数SGI多元逐步回归分析 |

以青少年生活事件量表中的27项负性生活事件作为自变量,以总症状指数SGI作为因变量,进行多元逐步回归分析。壮族医学生共有7项生活事件进入回归方程,分别为受人歧视、讨厌上学、恋爱问题、学习负担重、当众丢面子、家庭经济困难和意外事故,入选方程的生活事件中偏回归系数最高的是受人歧视及当众丢面子(β=0.179)。汉族医学生有6项生活事件进入方程,分别为考试失败、讨厌上学、学习负担重、评选落空、升学压力、家庭施加学习压力,其中以讨厌上学的偏回归系数最高(β=0.235)。

3 讨论研究表明,生活事件与青少年心理健康相关〔6, 7〕。本研究发现,壮族学生的人际关系敏感因子分高于汉族学生,同时多元逐步回归分析也显示,壮族学生心理健康的负性生活事件主要与人际关系有关,其次才是学习压力及家庭经济困难等。汉族学生除了评选落空外,其余5项生活事件均来源于学业。造成此差异的原因除了与壮族学生的文化传统、风俗习惯有关之外,更重要的是壮族学生绝大多数(81.3%)来自广西“老少边山穷”的农村地区,不仅要承受经济困难的压力,还会产生由贫困所导致的自卑等心理问题。此外,长期生活在农村相对封闭的生活环境,面对城市社会结构的复杂性和多样性,往往会产生困惑、迷茫的心理,内心常处于一种渴望理解而又自我封闭的矛盾状态。现实交往受挫、人际关系的不适应,促使其对自己的交往能力作出否定的评价,从而引发人际关系敏感、自卑、孤僻等心理障碍。因此,在帮助壮族学生解决生活困难的基础上,应有针对性地帮助他们学会适应社会,增强自我调节能力,处理好人际关系、促进其心理健康发展。

| [1] | 尚云. 白族大学生565名心理健康状况分析[J]. 中国学校卫生, 2008, 29(4) : 363–364. |

| [2] | 袁震. 湖北民族学院土家族医学生心理健康状况[J]. 中国学校卫生, 2004, 25(3) : 320–321. |

| [3] | 张作记. 行为医学量表手册[J]. 中国行为医学科学, 2001, 特刊 : 118–121. |

| [4] | Vonk ME, Thyer BA. Evaluating the effectiveness of short-term treatment at a university counseling center[J]. J Clin Psychol, 1999, 55 : 1095–1106. DOI:10.1002/(ISSN)1097-4679 |

| [5] | 汪向东, 王希林, 马弘.心理卫生评定量表手册[J].增订版.中国心理卫生杂志, 2001, 106-108. |

| [6] | 冯丽云, 王宇中, 吴国华, 等. 生活事件因素对青年学生心理健康水平影响的探讨[J]. 中国公共卫生, 2000, 16(1) : 4–5. |

| [7] | Takakura M, Sakihara S. Gender differences in the association between psychosocial factors and depressive symptoms in Japanese junior high school students[J]. J Epidemiol, 2000, 10 : 383–391. DOI:10.2188/jea.10.383 |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25