随着覆盖全部居住人口的医疗保障体系的建立,江苏省昆山市农村妇幼保健服务模式也发生了根本性改变。2005年初开始,逐步建立起符合经济发达地区的新型农村社区妇幼保健服务模式(简称“新模式”)。这一模式的特点主要是:建立4级妇幼保健管理网络和2级妇女儿童医疗服务网络,建立以妇女儿童居住地为管理依据的属地化管理制度、以社区为管理单元、以双向转诊为纽带、以信息实时交换为手段、实现妇幼保健管理人群的全覆盖,建立卫生和计划生育服务网络协作机制、实现资源和信息的共享。本文对在昆山市施行的新型农村妇幼保健服务模式进行了抽样调查。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层随机抽样的方法,抽取30%的建制镇,每个镇抽取30%的行政村(居委会),每个村(居委会)随机抽取50户,入户调查其中的育龄妇女和 < 7岁儿童。共抽取3个镇11个行政村550户居民,调查15~49岁育龄妇女1 011名,收回有效问卷997名,其中孕产妇96名。调查 < 7岁儿童690名,回收有效问卷和体检结果676名,其中男童357名,占52.81%;女童319名,占47.19%;性别比为1.12:1。

1.2 方法 1.2.1 新型农村妇幼保健服务模式(1)建立妇幼保健和妇儿医疗服务2个网络:建立妇幼卫生保健管理与保健服务4级网络,形成市妇幼保健所-镇预防保健所妇幼卫生科-社区卫生服务中心妇女儿童保健门诊-社区卫生服务站专兼职妇幼医生的妇幼卫生保健管理与保健服务网络,实现行政区域和人口全覆盖。建立妇女儿童医疗服务2级网络,即以市级医院妇科、产科、新生儿科、儿科为骨干,以镇级医院妇产科、儿内科为基础,形成2级医疗服务网络,实现医疗资源合理优化配置。(2)明确各网络环节职责与功能:制订《妇幼保健层级管理实施方案》,对保健管理网络和医疗服务网络进行层级分工。保健管理网络与医疗服务网络实行双向转诊,网络中各环节也实行双向转诊,借助先进的电子信息交换平台,在本市范围内实现孕产妇和儿童信息的实时交换。(3)网络运转流程:包括孕妇运转流程, 儿童运转流程, 妇幼信息运转流程。(4)网络管理:对不同环节的服务机构实现统一的硬件设施配置标准并实行验收评估;对不同环节机构的服务内容与服务规范进行统一;建立孕产妇和儿童转诊标准与流程;设置危重孕产妇和新生儿抢救绿色通道;建立信息流转、服务质量与效果评价等16项管理制度。(5)建立社区协作机制:将社区计划生育服务站与社区卫生服务站合并,社区妇幼保健和计划生育管理由同一名医生负责,社区妇女主任负责统一管理和协调,在每个组(小区)设立兼职计划生育与妇幼保健信息员,实现妇女儿童信息的及时采集与报告。

1.2.2 调查与资料收集(1)现场调查:采用自行设计的调查表,由经过专门培训的社区医生入户进行调查。内容包括妇幼保健服务的利用情况、综合保健服务满意度、妇幼生命指标和服务指标的完成情况、妇幼保健服务费用的支出等。 < 7岁儿童调查喂养情况、体格发育指标、 < 3岁儿童的血色素、婴儿佝偻病患病情况;除喂养情况访问家长外,其他内容采集儿童近1个月内的体检信息,如近1个月内无体检或无血色素检测的,由调查者通知并督促家长在调查日后10 d内带子女到当地镇医院由统一培训合格的儿童保健医生与检验人员免费体检和检测,以获得体格发育、血色素和佝偻病患病等信息。同时,通过以访谈为主、结合现场调查与查阅资料的方式,总结服务模式及农村妇幼保健服务网络的运行模式。育龄妇女中,孕产妇和 < 7岁儿童的健康资料以近1个月内在医疗机构体检的信息为准,其他育龄妇女的妇女病普查资料以最近半年内检查数据为准;相关数据均来源于各医疗卫生机构年报与月报表。

1.3 统计分析采用SPSS 10.0软件进行统计处理。

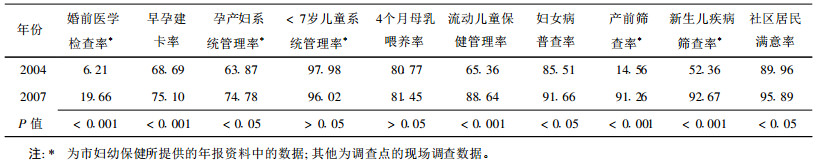

2 结果 2.1 新模式调整前后妇幼保健服务管理比较(表 1)| 表 1 新模式前后10项妇幼保健管理率比较(× 10-2) |

表 1可见,新模式运行3年来,婚前医学检查率、早孕建卡率、孕产妇系统管理率、流动儿童保健管理率、妇女病普查率、产前筛查率、新生儿疾病筛查率、社区居民对妇幼保健服务满意率等服务管理指标逐年上升。

2.2 新模式调整前后主要妇幼生命指标比较(表 2)| 表 2 新模式前后7项妇幼生命指标情况比较 |

表 2可见, 新模式运行3年来,孕产妇死亡率、围产儿死亡率、院内监测的出生缺陷发生率、5岁以下儿童营养不良发生率、 < 3岁儿童贫血患病率、 < 1岁婴儿佝偻病患病率等明显降低,差异均有统计学意义。婴儿死亡率一直保持在5.5‰左右,下降不明显。表 2新模式前后7项妇幼生命指标情况比较注:*为市妇幼保健所提供的年报资料中的数据;其他为调查点的现场调查数据。

3 讨论本文结果显示,实施新的农村妇幼保健服务模式以后,所有孕产妇和 < 7岁儿童,由社区卫生服务站负责主动登记管理和定期催检,借助社区计划生育和妇女主任等网络和力量,实现了本社区妇女儿童信息及时准确的采集。设置区域性妇幼保健管理机构,强化了各项妇幼保健管理职能,实现了近距离、高频率、多种方式的监督管理,有力地加强了基层的妇幼保健工作。同时,社区居民满意率得到显著提升,与殷羽东〔1〕等在福建省的研究结果一致。孕产妇死亡率、围产儿死亡率、 < 5岁儿童营养不良发生率、 < 3岁儿童贫血患病率、1岁以下婴儿佝偻病患病率等逐步下降,妇女儿童的生命质量得到有效改善。

新型社区妇幼保健服务模式对降低婴儿死亡率效果不明显,从死亡婴儿个案调查结果来看,主要是因为外地流动人口中婴儿死亡占59.46%,这部分婴儿在外地出生后随父母来我市打工,主动获得医疗服务的能力和意识较低〔2, 3〕、营养卫生状况较差等社会和家庭因素综合影响,使这一群体中的婴儿死亡较难控制。因此,应该采取更多有利的措施改善这部分婴儿的医疗与生存环境。

综上所述,建立的新型农村社区妇幼保健服务模式与管理思路,既符合当前卫生事业改革和发展的要求,对促进妇幼卫生事业的可持续发展是一种有益的探索,对有效保障我市妇女儿童的身心健康、提高生命质量发挥了积极的作用,是一种比较适合于经济发达地区尤其是流动人口较多地区的农村妇幼保健的模式。

| [1] | 殷羽东, 陈鲁闵, 林丽清. 立足社区拓展妇幼卫生服务[J]. 中国公共卫生, 2000, 16(9) : 806. |

| [2] | 黄爱群, 潘晓平, 杜清, 等. 北京市和杭州市5岁以下流动儿童保健现状调查[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(3) : 288–289. |

| [3] | 邱丽倩, 吴巍巍, 舒匀, 等. 浙江省流动人口妇女儿童保健状况调查分析[J]. 中国公共卫生, 2003, 19(11) : 1328. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25