2. 上海市计划生育科学研究所流行病研究室;

3. 复旦大学分子医学教育部重点实验室

出生缺陷是指出生时就存在的人类胚胎(胎儿)在结构和功能(代谢)方面的异常。我国每年的出生人口中大约有4%~6%为先天畸形儿。婚前检查可以宣传优生知识,发现重大遗传性疾病、指定的传染性疾病和有关精神疾病,采取相应的预防措施,从而保证下一代的健康。自2003年10月1日《婚姻管理登记条例取消强制性婚前检查以来,各地的婚检率急剧下降,而取消强制性婚前检查对于出生缺陷发生率影响缺乏一致观点[1, 2],尚无2者关系的科学评价。本研究通过回顾分析已有的文献资料,综合评价了2003年取消强制性婚前检查以来出生缺陷发生率的变化。

1 资料与方法 1.1 资料来源以出生缺陷为关键词,检索清华同方全文数据库,辅助以文献追溯的方法,检索年限为2004~2007年。获得上海市2000~2006年的出生缺陷发生率和婚检率。

1.2 纳入标准以医院监测为基础,按年份报告2002年1月1日~2005年12月31日出生的缺陷儿数和围产儿数。

1.3 排除标准(1) 当报告地区有交叉时,排除行政隶属关系较小地区的研究;(2) 研究中提供数据的医院<3家的文献;(3) 在本研究所覆盖的时间段内曾开展大规模出生缺陷削峰工程的山西省各地区研究。

1.4 统计分析根据强制性婚前检查取消的时间,同时考虑生育的滞后效应,结合当前中国出生缺陷监测系统的报告情况,从文献中提取2002,2003及2005年的数据,以2002与2003年的合并出生缺陷发生率为对照,用2005年的出生缺陷发生率与之比较,进行异质性检验,并计算合并RR值及95%CI。以LnRR为横轴,标准误的倒数为纵轴绘制漏斗图,根据漏斗图的对称性分析纳入文献的发表偏倚情况,以上分析和计算均通过MIX 1.61软件来实现。应用SPSS 11.5软件对上海市的婚前检查和出生缺率进行相关性分析。

2 结果 2.1 文献的基本情况纳入包含2002年1月1日~2005年12月31日出生缺陷发生率的文献共15篇,有3篇报告为省级数据,6篇报告为市级数据,5篇报告为区级数据,1篇报告为县级数据[1, 2, 3-15]。

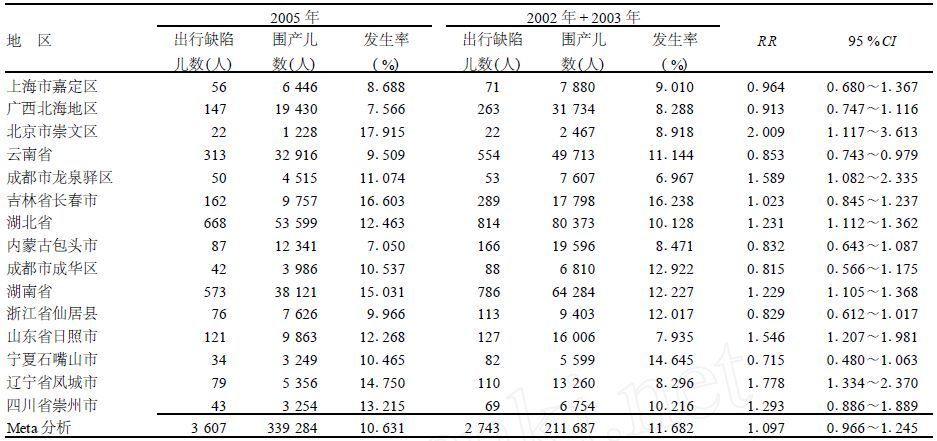

2.2 2005年出生缺陷发生率与对照组比较的Meta分析(表 1)异质性检验所得P<0.05,采用随机效应模型。以2002年与2003年的合并出生缺陷发生率为对照,2005年的发生率与之比较,合并RR值为1.097,95%CI=0.966~1.245,差异无统计学意义。

| 表 1 2005年出行缺陷发生率与2002~2003年合并出生缺陷发生率比较 |

2.3 上海市出生缺陷发生率与婚检率的变化趋势和相关性分析

2003年10月强制性婚检取消后,上海市婚检率急速下降,由2002年的98.69%下降为2003年的53.84%,至2004年仅为3.37%,而出生缺陷发生率在2000~2006年持续在8.4/万~10.1/万,其中2003年最高,为10.1/万,2003年后保持平稳且略有下降趋势,两者经Spearman相关性检验差异无统计学意义(P=0.427)。

3 讨论研究结果表明,强制性婚检取消前后出生缺陷发生率的差异无统计学意义,漏斗图显示发表偏倚较小,且上海市资料较准确地描述了2000~2006年出生缺陷率和婚检率的变化趋势,支持Meta分析的结果。因此,认为取消强制性婚前检查并未造成出生缺陷发生率的上升。

出生缺陷的发生由各种因素综合导致,而本次研究只分析了取消强制性婚检前后其发生率的变化,未考虑其他出生缺陷的影响因素(如环境污染等)随时间的变化情况,但目前尚未发现相关危险因素在2002~2008年发生明显变化。纳入Meta分析的资料均来源于监测资料,可能存在一些与监测相关的偏倚,如漏报率较高,但预计其在本研究所覆盖的时间段内基本保持一致。对上海市数据的分析结果证实了Meta分析的结果。因此,本研究结果的可信度较高。

本研究结果也可能与强制性婚前检查在实际被执行的过程中存在的很多问题有关,很多婚检机构只注重常规医学检查,忽略卫生咨询和指导,以及对生育计划的建议等,使得婚前检查对出生缺陷,特别是遗传性和传染性疾病的一级预防未起到良好作用,公民自身传统观念的影响和自我保健意识的淡薄,一定程度上也影响了强制性婚前检查的贯彻落实。由于研究中所纳入的绝大多数文献仅提供出生缺陷总发生率,尚不足以进行具体出生缺陷病种分析。因此,婚前检查对于具体类型出生缺陷的预防作用有待于进一步研究,但其对遗传性和传染性疾病的预防作用不容忽视。另外,由于目前多数出生缺陷类型的病因尚不明确,因此,除了推广一级预防措施,预防常见、重大出生缺陷和残疾的发生,还应该根据现有成熟的技术和知识,采取普及推广超声诊断技术、产前筛查与产前诊断技术、新生儿疾病筛查等“三级预防”的综合干预策略[16],更好地预防出生缺陷儿的出生,降低出生缺陷发生率。

| [1] | 王蓉, 张燕, 陶滢, 等. 云南省1986~2005年出生缺陷监测结果分析[J]. 中国妇幼健康研究, 2006, 17(6) : 456–457. |

| [2] | 周立清, 李向东. 2001~2005年湖北省围生儿出生缺陷监测资料分析[J]. 实用儿科临床杂志, 2007, 22 (11):856-857. |

| [3] | 王耕. 北海地区2001~2005年围产儿出生缺陷监测结果分析[J]. 中国优生与遗传杂志, 2007, 15(5) : 92–93. |

| [4] | 宋智梅, 王伟明. 出生缺陷监测结果分析[J]. 中国妇幼保健, 2007, 22(18) : 2502–2503. |

| [5] | 孙嫦月, 曾红, 张爱军. 北京市崇文区2001~2005年出生缺陷监测情况分析[J]. 中国实用医药, 2007, 2(8) : 85–87. |

| [6] | 金利萍. 1998~2006年长春市出生缺陷监测资料分析[J]. 中国妇幼保健, 2007, 22 (36):5107-5108. |

| [7] | 金小珍. 2001~2005年上海市嘉定区围产儿出生缺陷分析[J]. 上海预防医学杂志, 2007, 19 (3):118-121. |

| [8] | 温晓云, 郭素梅, 王继忠, 等. 包头市2001~2005年出生缺陷监测分析[J]. 包头医学院学报, 2006, 22(4) : 388–389. |

| [9] | 郑亚红. 仙居县出生缺陷监测结果分析[J]. 中国妇幼保健, 2006, 21(20) : 2831–2833. |

| [10] | 李晓蓉. 成都市龙泉驿区6年出生缺陷监测情况回顾分析与预防探讨[J]. 中国妇幼保健, 2007, 22(29) : 4113–4114. |

| [11] | 杜其云, 林爱云, 唐赵丹. 湖南省出生缺陷发生的动态分析[J]. 中国妇幼保健, 2007, 22(31) : 4417–4418. |

| [12] | 陈永英, 李茂香, 杨汝芬. 日照地区出生缺陷监测分析及对策[J]. 中国优生与遗传杂志, 2007, 15(7) : 71–72. |

| [13] | 严清, 陆晓莉, 刘媛. 石嘴山市2002~2006年出生缺陷监测结果分析[J]. 宁夏医学杂志, 2007, 29(9) : 849–850. |

| [14] | 杨荣惠. 四川省崇州市2000~2005年出生缺陷监测分析[J]. 中国妇幼保健, 2007, 22(33) : 4700–4701. |

| [15] | 文淑云. 强制婚检取消前后6年329例出生缺陷监测对比分析[J]. 中国民康医学, 2007, 19(11) : 943–949. |

| [16] | 周凤荣, 张蓬, 陈志欣, 等. 围产儿出生缺陷发生及预测趋势分析[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(10) : 1164. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24