2. 哈尔滨市第18中学;

3. 哈尔滨市第72中学;

4. 哈尔滨市第113中学;

5. 哈尔滨市第32中学;

6. 哈尔滨市府明中学

焦虑是中学生常见的一种负性情绪,随着家庭、学校以及社会压力的普遍增大,处于身心迅速发展时期的中学生常会出现紧张、焦虑不安等情绪,影响心理健康的正常发展。为了解不同性别中学生心理焦虑状况,探讨不同性别间焦虑影响因素,为中学生焦虑的预防和干预提供科学依据,于2006年4月对黑龙江省哈尔滨市部分中学生进行了调查。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层整群抽样方法,在哈尔滨市南岗、道里、太平3个区随机选取9所中学初一至初三及高一至高二的学生作为研究对象,共发放问卷4 030份,剔除无效问卷后收回4 022份,其中合格问卷有3 883份,合格率为96.5%。调查对象年龄为11~18岁,平均年龄为(14.23±2.88)岁,其中初中生2 857人,高中生1 026人。男生1 871人,女生2 012人。

1.2 方法 1.2.1 调查方法以班级为单位进行施测,由统一培训的调查员现场发放、并收回问卷。自拟问卷调查学生自尊、学习压力、与父母关系、师生关系、朋友关系等5方面。

1.2.2 焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)[1]该量表包括20个自评项目,其中正评题15项、反评题5项。采用1~4级评分方法,量表中20个项目分数相加得到粗分,将各题及总分的原始分数乘以1.25即得到各题及总分的标准分。其标准分>45分即被认为存在一定的焦虑,诊断为异常;45~57分为焦虑状态,≥58分为有焦虑症状,2者称为焦虑状况[2, 3]。

1.2.3 特质焦虑问卷特质焦虑问卷(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)[1] 用于评定经常的情绪体验。该量表包括20项描述性题目,其中11项为描述负性情绪条目,9项为正性情绪条目。采用4级评分(1:几乎没有;2:有些;3:经常;4:几乎总是如此)。由受试者根据自己的体验选定最合适的分值。凡正性情绪项目均为反序计分,分别计算量表累加的分值,最小值20分,最大值80分,得分越高,反映受试者的焦虑水平越高。

1.2.4 父母养育方式评价量表(Egma Minnen av Bardndosnauppforstran,EMBU)[1]问卷共有66个条目,11个因子,用于评价父母教养态度和行为。父亲养育方式的6个因子包括情感温暖、理解(FF1) 、惩罚严厉(FF2) 、过分干涉(FF3) 、偏爱被试(FF4) 、拒绝否认(FF5) 、过度保护(FF6) 等58 个题目;母亲养育方式的5个因子包括情感温暖、理解(MF1) 、过分干涉、过度保护(MF2) 、拒绝否认(MF3) 、惩罚严厉(MF4) 、偏爱被试(MF5) 等57个题目。由各因子内题目相加可得各因子的总分,各因子得分的高低分别反映父母不同的养育态度和行为,得分高的因子说明子女认为在该因子上父母养育态度和行为的表现程度高。

1.2.5 艾森克个性问卷(Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)[4]该问卷共有88个项目,主要测查精神质(P)、内外向(E)与神经质(N)3个人格维度。

1.3 统计分析采用SPSS13.0软件进行χ2检验、单因素方差分析(ANOVA)和Backword多元逐步线性回归分析。

2 结果 2.1 不同性别中学生焦虑情况3 883名男女中学生焦虑平均得分分别为(41.74±13.34)和(41.15±12.20)分,2者差异无统计学意义;其中,男生焦虑状况发生率为37.3%,女生为33.8%,男生高于女生,性别差异有统计学意义(P=0.025)。

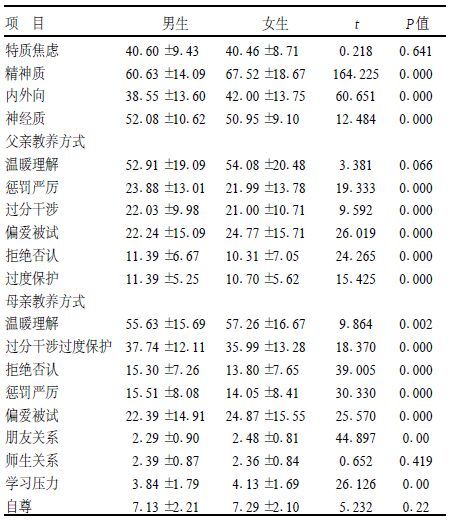

2.2 不同性别中学生焦虑得分情况(表 1)从表中看出,在个性中的精神质、神经质、内外向,父亲教育方式中的惩罚严厉、过分干涉、偏爱被试、拒绝否认、过度保护,母亲教养方式中的温暖理解、过分干涉过度保护、拒绝否认、惩罚严厉、偏爱被试,以及朋友关系和学习压力方面,男女生焦虑得分差异均有统计学意义(P<0.05) 。男生在神经质、父母亲负面教育方式方面得分高于女生;而女生在精神质、内外向、母温暖理解、父母偏爱被试、朋友关系和学习压力方面的得分较高。

| 表 1 不同性别中学生焦虑得分比较(x ± s) |

2.3 不同性别中学生焦虑影响因素回归分析

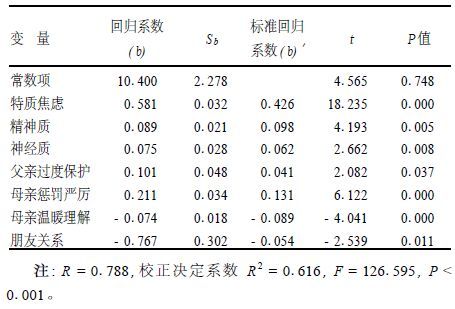

(表 2)将与焦虑分数相关的因子作为自变量,焦虑分数作为应变量,分别对男生和女生影响因素进行逐步回归分析。男生共有7个因素进入方程,按照标化回归系数绝对值排列由高到低依次为:特质焦虑、母亲惩罚严厉、精神质、母亲温暖理解、神经质、朋友关系和父亲过度保护。女生有7个因素进入方程,依次为特质焦虑、父亲过度保护、精神质、师生关系、父亲温暖理解、神经质和父母关系。

| 表 2 男生焦虑与影响因素回归系数的估计及检验结果 |

3 讨论

本次调查男女学生焦虑均分性别差异无统计学意义,与王极盛[5]研究结果一致。但男生焦虑均分及其发生率均高于女生,这与以往的女生焦虑水平高于男生的研究结果不同[6, 7]。造成这一差异的原因可能为女生较男生善于通过交流、倾诉等来排解烦恼,而男生更多的是内心承受和自我调节,这无形中增加了男生的心理负担,容易产生焦虑。

男女生特质焦虑均分差异无统计学意义,个性特征的各因子中,女生和男生在神经质、内外向和精神质方面差异有统计学意义,其中女生的精神质和内外向分数高于男生,神经质分数则低于男生。从父母的教育方式来看,除父亲的温暖理解对男女生焦虑影响差异无统计学意义外,其他各因素差异均有统计学意义,并且对男生的影响高于女生,可见父母的负性教育对男生的影响更大[8]。另外,男生的特质焦虑、母亲惩罚严厉、精神质、母亲温暖理解、神经质、朋友关系和父过度保护7个变量依次进入方程。女生的特质焦虑、父亲过度保护、精神质、师生关系、父亲温暖理解、神经质和父母关系进入方程。除外特质焦虑,父亲过度保护对女生的影响更大,对男生则是母亲惩罚严厉影响较大。父母负性的教养方式会导致子女出现情绪不稳定性和精神病质个性特征,父母经常性的惩罚、拒绝和否认不仅伤害了子女的自信心,而且使子女容易形成较差的自我概念和自卑的性格[9]。父母的过度保护和干涉使子女缺乏独立生活、独立解决问题的能力,并且在与同学、老师建立良好关系方面有困难而不可避免地引发了子女的焦虑情绪。因此,培养青少年良好个性品质,改变父母不当的教养方式,创造良好的家庭教育环境,对青少年心理健康发展有重要意义。

| [1] | 汪向东. 心理卫生评定量表手册[M]. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 161-241. |

| [2] | 吴文源. 焦虑自评量表[J]. 中国心理卫生杂志, 1993(增刊) : 202–204. |

| [3] | 李朝阳, 葛阳, 孟协诚. 对初中学生焦虑情绪的动态分析[J]. 四川精神卫生, 2001, 14(3) : 132–134. |

| [4] | 龚耀先. 艾森克人格问卷[M]. 长沙: 湖南医学院, 1983: 31-36. |

| [5] | 王极盛, 丁新华. 中学生焦虑与其相关影响因素的综合研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2003, 11(3) : 164–166. |

| [6] | 苏红, 王宝金, 陈卉鸣, 等. 中学生抑郁、焦虑情绪的流行特征及相关因素分析[J]. 中国行为医学科学, 2002, 11(2) : 196–198. |

| [7] | 孟协诚, 葛阳. 初中生焦虑情绪调查分析[J]. 中国校医, 2003, 17(3) : 223–224. |

| [8] | 徐锦华, 曾丽萍, 刘淑惠, 等. 中学生父母教养方式与心理健康状况的相关研究[J]. 中国学校卫生, 2005, 26(2) : 150–152. |

| [9] | 关彩萍, 赵桂金, 刘玉兰, 等. 高中生父母教养方式研究比较[J]. 中国公共卫生, 2001, 17(7) : 624. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24