2. 上海师范大学教育学院

教师工作满意度是教师对其工作与所从事的职业以及工作条件与状况一种总体、带有情绪色彩的感受与看法[1]。研究表明,工作满意度与工作绩效呈正相关,与缺勤、离职具有负相关,与个体生理及心理健康问题同样有很强的关联[2]。自20世纪60年代对职业倦怠进行研究以来,社会支持己成为必不可少的一个影响因素[3]。有关社会支持的研究表明,社会支持对处于压力状态下的个体具有有益缓冲作用[4]。本研究从工作满意度着手,分析工作满意度、社会支持对教师职业倦怠的影响,以期为高校教师职业倦怠的预防和矫治提供理论依据和实践指导。

1 对象与方法 1.1 对象采用随机抽样方法,对湖南省衡阳市3所高校的教师进行调查。共发放问卷255份,收回问卷242份,有效问卷220份,有效率86.27%。其中男性90人,占40.91%;女性130人,占59.09%。研究生129人,占58.64%;本科学历91人,占41.36%。教龄5年以下的40人,占18.18%;6~10年的65人,占29.55%;11~15年的71人,占32.27%;16年以上的44人,占20%。高术职称100人,占45.45%;中级及以下职称120人,占54.55%;有行政职务的58人,占26.36%;无行政职务的162人,占73.64%。

1.2 方法采有Maslach教师职业倦怠问卷(MBI-ES)[5]。该问卷包括3个分量表共22个项目。其中情绪衰竭感9个项目,评定工作性质过大引起的情绪反应,非人性化5个项目,对学生的态度及评估。个人成就感8个项目,对自己工作的看法。全部采用4点记分法,其中1表示“从未如此”,4表示“经常如此”。情绪衰竭和非人性化得分越高,个人成就感得分越低,则表示个体的职业倦怠感越严重。工作满意度问卷自行研制,包括自我实现、工资等遇、人际关系、工作性质和生活环境5个维度,共20个项目。全部采用5点记分法,其中1表示非常不满意,5表示非常满意,评定教师对其所从事的职业以及工作条件与状况的感受与看法。得分越高,工作满意越高。采用肖水源编制的社会支持评定量表[6],评定高校教师所拥有的社会支持水平,该问卷包括客观支持、主观支持和对支持的利用度3个分量表。

1.3 统计分析采用SPSS 11.0统计软件进行一般描述性分析、Pearson相关分析、t检验、方差分析、多元Logistic逐步回归分析。

2 结果 2.1 高校教师职业倦怠的基本状况结果表明,教师职业倦怠平均得分为2.77分,超过中度水平(2.5为中位数)。其中情绪衰竭感和个人成就感的平均得分较高,分别达2.92,2.91分,超过中度水平;非人性化得分为2.26分,未达到中度水平。教龄在情绪衰竭维度上存在主效应(F=5.00,P<0.05)。进一步多重比较发现,5年以下教龄的高校教师在情绪衰竭维度上得分最高。教龄在个人成就感维度上主效应显著(F=38.67,P<0.01);进一步多重比较发现,各教龄组之间的差异均有统计学意义(P<0.05~0.01),且随教龄的增长,高校教师的成就感显著增强。职称在情绪衰竭感和个人成就感因子上差异有统计学意义。高级职称教师在情绪衰竭感和个人成应感因子上得分显著高于中级及以下职称的教师(t=8.54,P<0.01;t=10.78,P<0.01)。受教育程度在个人成就感因子上差异有统计学意义(t=2.17,P<0.05)。本科学历的高校教师成就感显著高于研究生学历的高校教师。男女教师在情绪衰竭感、非人性化和个人成就感等因子上差异均无统计学意义。是否担任政职务在教师职业倦怠各维度上差异无统计学意义。

2.2 工作满意度、社会支持与职业倦怠的相关分析相关分析显示,工作满意度、社会支持与高校教师的职业倦怠均呈显著负相关(r=-0.449,P<0.01;r=-0.518,P<0.05)。

2.3 职业倦怠的多元Logistic逐步回归分析(表 1)教师职业倦怠对工作满意度、社会支持的回归方程有效(F=29.03,P<0.01)。共有8个变量进入回归方程,分别为工作性质、人际关系、自我实现、受教育情况、生活环境、职称、主观支持和教龄,占可解释整个方程的38.6%。

| 表 1 职业倦怠对工作满意度、社会支持的多元Logistic 逐步回归分析 |

2.4 多元Logistic逐步回归分析(表 2)

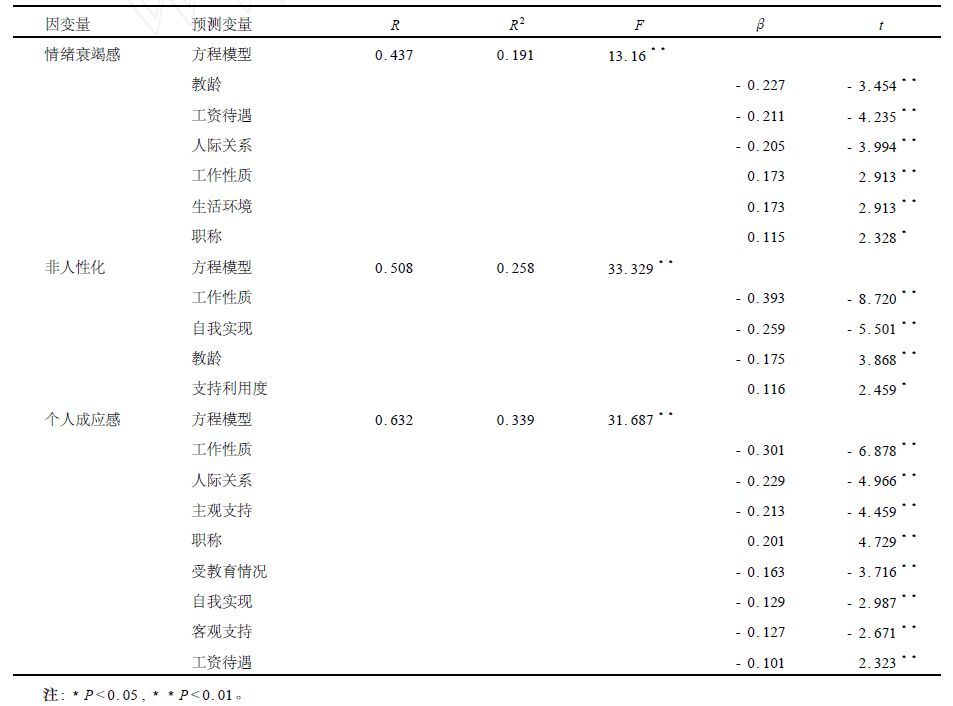

教龄、工资待遇、人际关系、工作性质、生活环境和职称等6个因素能有效预测高校教师情绪衰竭程度(P<0.01),其联合解释率为19.1%。工作性质、自我实现、教龄和支持利用度等4个因素能有效预测高校教师非人性化程度(P<0.01),其联合解释率为25.8%。工作性质、人际关系、主观支持度、职称、受教育情况、自我实现、客观支持度和工资待遇等8个因素能有效预测高校教师个人成感高低(P<0.01),其联合解释率为39.9%。

| 表 2 职业倦怠各维度对工作满意度、社会支持的多元Logistic 逐步回归分析 |

3 讨 论

调查结果显示,高校教师情绪衰竭感和个人成就感的平均得分较高,超过中度水平。说明高校教师由于工作的过度压力而导致的情绪和生理资源被过度消耗后的感受较深,其高成就感也是建立在过度支出的基础上。虽然高校教师非人性化处于一个较好的水平,但高情绪衰竭、高成就感和低非人性化,也可能是一种压力不平衡状态的表现。如果不进行必要的调节,倦怠就会进一步显现和加剧。

结果显示,教龄为6~10年的高校教师处于情绪衰竭程度最为严重,是最有可能出现非人性化问题的时期。但随着教龄的增长,高校教师的成就感显著提高。这可能与高校教师职业生涯阶段性特点有关。职称和学历对高校教师职业倦怠存在影响。高极职称的高校教师在情绪衰竭感和个人成就感2个维度上显著高于中级及以下职称的教师,造成这种差异的主要原因可能是高校教师的评价机制问题。职称越高,教师教学科研工作业绩考核要求越高,从而工作压力也越高,越易出现心力交瘁的衰竭情绪;同时高职称也与伴随着高教学成应感。研究生学历教师的成就感显著低于本科学历的教师,这可能与高学历教师自我定位、自我期望值较高有关。高校教师职业倦怠与工作满意度、社会支持呈显著负相关,即随着教师工作满意度和社会支持水平的提高,教师职业倦怠有下降的趋势。因此,关心高校教师的工作和生活满意度,注重他们的激励需求和发展要求,帮助建立支持性网络体系,有助于高校教师克服职业倦怠,保持高校师资队伍持续健康发展。

本研究发现,人际关系、工作性质、工资待遇和教龄是反向预测变量;职称和生活环境是正向预测变量;工作性质和自我实现是教师非人性化的反向预测变量,教龄和主观利用度是正向预测变量。工作性质、人际关系、主观支持度、职称、受教育程度、自我实现、客观支持度和工资待遇等8个因素对高校教师个人成应感有较好的预测作用,除职称是正向预测变量外,其余均为反向预测变量。

综上所述,高校教师职业倦怠与缺失的发展性机制、恶劣的工作生活环境,匮乏的社会支持,淡漠的人际关系,组织公平性差,决策参与程度低等因素密切相关。因此,高校教师职业倦怠的应对措施和缓冲机制应主要从两方面入手。一是高校及政府部门要构建发展性、支持性组织系统,以科学化、人性化、规范化、民主化的管理制度来缓解教师的工作压力,提升教师的公平感和生活质量,营造和谐氛围。二是依靠教师自身的努力,提升素质,主动调整,以适应工作性质的需要。

| [1] | 陈云英, 孙绍邦. 教师工作满意度的测量研究[J]. 心理科学, 1994, 17(3) : 146–149. |

| [2] | 杨继平, 张雪莲. 山西省高校教师工作满意度的调查研究[J]. 教育理论与实践, 2006, 26(7) : 39–43. |

| [3] | 徐富明, 朱从书, 邵来成. 中小学教师的工作倦怠与其相关因素的关系研究[J]. 心理科学, 2005, 28(5) : 1240–1242. |

| [4] | 施建峰, 马剑虹. 社会支持研究有关问题探讨[J]. 人类工效学, 2003, 9(1) : 58–61. |

| [5] | Schaufeli W B, Leiter MP, Maslach C, et al. MBI[M].London: Taylor and Franceis, 1998: 35-45. |

| [6] | 肖水源.社会支持评定量表[M].//汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定手册.北京:中国心理卫生杂志,1999:(增刊)127-131. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24