居民死亡状况是反映人民健康水平的重要指标。为了解影响青海省居民生命与健康的主要疾病,更好地采取相应的防制措施,于2006年3~4月,在全省城市、农村、牧区范围内,抽取部分县(区)开展了居民病伤死因调查。现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料城市人口资料及死亡资料以派出所及街道办事处提供的数据为基础。农村及牧区主要以村医及村委会提供的死亡人员名单为主。

1.2 方法采用多阶段分层整群随机抽样原则,抽取西宁市城中区、海东地区乐都县、海南州贵南县、海北州刚察县、黄南州河南县及玉树州称多县为调查地区。由调查员及社区工作人员入户调查,对死者的姓名、性别、年龄、民族、文化、职业、死亡时间及死亡原因等内容逐一进行核实,并填写死因调查表。人口资料以村委会提供的数据为准,并与公安及统计部门的数据进行核对。

1.3 统计分析采用Epiinfo、Foxpro等软件进行分析。分析居民中各年龄层次死亡现状及其分布特征,编写死因谱及寿命表。

2 结果 2.1 调查居民的基本特征本次在全省6个地区开展了居民病伤死因调查工作,调查2004~2006年的人口总数为344 407人,其中男性176 276人,女性168 131人,男女之比1.05∶1。城市调查80 663人,农村调查72 665人,牧区调查191 079人。从老年人口系数看,西宁市城中区属老年人口类型12.68%,其余5个县6.03%~8.62%均属成年人口类型。青海省农牧区生育年龄普遍在20岁左右。0岁~人口明显内凹,说明青海省于20世纪80年代初实行的计划生育政策已初见成效;25岁~组、30岁~组比重最大,反映了青海省于1975~1980年处于生育高峰期;40岁~组、45岁~组人口明显缩减,反映受60年代初自然灾害期间人口低出生率及高死亡率的影响较为明显;25岁~组人口明显凸出,提示本次调查地区人口仍处于人口生育高峰期。

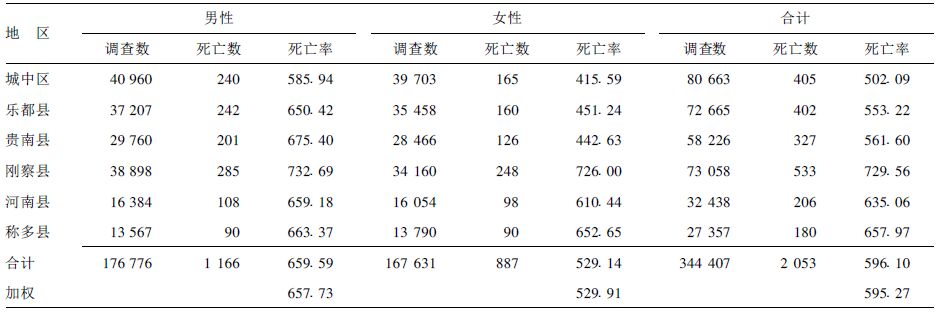

2.2 死亡率及死因分析 2.2.1 总死亡率(表 1)| 表 1 青海省2004~2006年不同地区总死亡率(/10 万) |

本次死因调查,经地区加权后总死亡率为595.27/10万,其中男性为657.73/10万,女性为529.91/10万。城市总死亡率为502.09/10万,其中男性为585.94/10万,女性为415.59/10万;农村总死亡率为553.22/10万,其中男性为650.42/10万,女性为451.24/10万;牧区总死亡率为652.09/10万,其中男性为693.65/10万,女性为607.76/10万。从地区上看,死亡以刚察县最高,城中区最低。

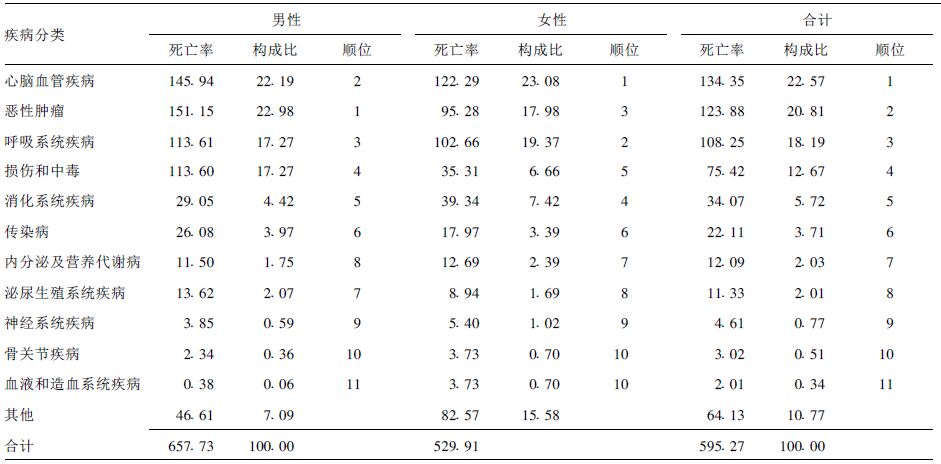

2.2.2 死因谱(表 2)| 表 2 青海省2004~2006年各系统疾病不同性别死亡率(/10 万) |

调查数据表明,威胁青海省人民生命的前8位疾病是心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病、传染病、内分泌及营养代谢病、泌尿生殖系统疾病。男性恶性肿瘤、损伤和中毒明显高于女性,其他在两性间差异无统计学意义。

2.2.3 不同地区死因谱城市居民前6位死因为心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒、内分泌及营养代谢病、消化系统疾病;农村居民前6位死因为心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病、内分泌及营养代谢病;牧区居民前6位死因为恶性肿瘤、心脑血管疾病、呼吸系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病、传染病。

2.2.4 各系统疾病不同年龄死亡率0岁~组主要死亡原因为呼吸系统疾病及消化系统疾病;1岁~组主要死亡原因为呼吸系统疾病及心脑血管疾病;15岁~组主要死亡原因为损伤和中毒及心脑血管疾病;35岁~组主要死亡原因为损伤和中毒及恶性肿瘤;55岁~组主要死亡原因为恶性肿瘤及心脑血管疾病;75岁~组主要死亡原因为心脑血管疾病及呼吸系统疾病。泌尿系统疾病、血液和造血系统疾病、内分泌及营养代谢病、骨关节疾病以55岁~组增加明显,恶性肿瘤以35岁~组增加明显。

2.2.5 各系统疾病主要死因分析(1) 呼吸系统疾病:前2位死因分别为慢性阻塞性肺部疾患及肺炎支气管哮喘,其死亡率分别为84.6/10万,20.20/10万,经检验,男性死亡率高于女性。(2) 心脑血管疾病:心脑血管疾病死亡率为134.35/10万。前3位死因分别为脑卒中、冠心病及风湿性心脏病。(3) 损伤和中毒:损伤和中毒死亡率为75.42/10万,城市(57.03/10万)明显高于内地城市(杭州市48.48/10万),农村和牧区死亡率分别为79.82/10万和79.02/10万。交通事故为第1位死因。男性更为严重,与青海省农牧区交通不便、驾驶技术和安全防护意识较差有关;自杀是第2位死因,特别是女性;他杀是第3位死因。(4) 恶性肿瘤:胃癌是恶性肿瘤第1位死因,是青海省癌症的显著特点,可能与青海省广大的农牧区居民均喜吃腌制的肉及蔬菜有关。肝癌为第2位死因,可能与病毒性肝炎患病率较高有关。男性恶性肿瘤前6位分别为胃癌、肝癌、肺癌、食管癌、肠癌及白血病;女性前6位分别为胃癌、肺癌、肝癌、食管癌、子宫癌及肠癌。除肠癌、白血病和女性特有的癌症外,男性各种癌症死亡率均高于女性;男女性别比胃癌为2.26∶1,肝癌1.81∶1,肺癌1.30∶1,食管癌1.23∶1,肠癌0.71∶1,白血病0.69∶1。(5) 传染病:传染病总死亡率为22.11/10万,显著高于全国平均水平(0.54/10万),城市(4.96/10万)、农村(11.01/10万)、牧区(43.96/10万)均明显高于全国水平。传染病第1位死因为结核病;第2位为病毒性肝炎,第3位为细菌性痢疾;流脑和麻疹为第4和第5位死因。

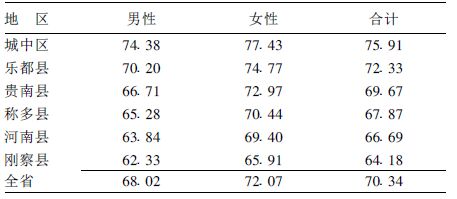

2.3 不同地区期望寿命(岁)| 表 3 不同地区期望寿命(岁) |

通过调查的人口数据和死亡资料,编制简略期望寿命表,计算全省的平均期望寿命。全省平均期望寿命为70.34岁,与2001年调查数据相比增加了2.1岁;其中男性68.02岁、女性72.07岁。人口平均期望寿命西宁市城市区最高(75.91岁),刚察县最低(64.18岁)。

3 讨论死亡率的高低反映的是一个地区卫生状况、居民健康水平和主要疾病危害及程度。本文分析表明,青海省城乡居民健康受到威胁的前5位死因依次为心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病,与其他省市的调查报道较为接近[1-5]。

威胁青海省居民生命的第一类疾病为心脑血管疾病,明显低于全国水平,但与2001年青海省调查数据相比有一定幅度的上升;城市最高,农村略低,牧区最低。恶性肿瘤为第2位死因,死亡率接近全国平均水平。加强恶性肿瘤防治将成为我省目前及今后疾病控制工作的重点。呼吸系统疾病为第3位死因,与高寒缺氧环境及吸烟等不良行为有关,由于高寒缺氧环境不可逆转,因此,大力开展全民戒烟运动尤为重要。损伤和中毒为第4位死因,无论城市、农村和牧区均明显高于全国平均水平,特别是农牧区,而其中的死亡原因为交通事故和自杀。农牧区的主要交通工具是摩托车和拖拉机,由于道路崎岖,加之自我防范意识差,致使青海省居民交通事故死亡率比较高。损伤和中毒危害健康人群,突发性强,死亡率高,给社会和家庭造成的损失不容忽视。消化系统疾病为第5位死因,主要与膳食结构不合理及饮食不规律有关。

从年龄上看,做好呼吸系统疾病、消化系统疾病及传染病的防治是降低婴儿死亡率的关键。1~14岁应做好呼吸系统疾病、损伤和中毒及传染病的预防和控制。而15~54岁主要应加强损伤和中毒的预防和控制。同时35~54岁还应加强心脑血管疾病和恶性肿瘤的早期预防和控制工作。55岁~应加强心脑血管疾病、恶性肿瘤和呼吸系统疾病的预防和控制。

调查结果显示,青海省慢性病死亡率不断增加,传染病死亡率仍高,疾病预防控制任务十分艰巨,应引起有关部门高度重视。

| [1] | 申振远, 马桂芳, 底秀娟, 等. 河南省居民病伤死因模式的研究[J]. 中国公共卫生, 2001, 17(8) : 743. |

| [2] | 黄子达, 金祝平. 1990~1991年金华市居民死因分析[J]. 中国公共卫生, 1999, 15(11) : 1000. |

| [3] | 郭秀花. 我国居民1995年主要疾病死亡率统计分析[J]. 中国公共卫生, 1998, 14(6) : 373. |

| [4] | 徐国华, 张典丰, 隋丛, 等. 哈尔滨市1995~2003年城区居民伤害死亡分析[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(7) : 809–810. |

| [5] | 张维嘉, 陈胜蓝. 广州居民恶性肿瘤和心脏血管病死因分析[J]. 中国公共卫生, 2004, 20(12) : 1491. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24