2. 广西医科大学第一附属医院心血管研究所

心肺复苏术(CPR)经过40多年的探索实践,进展较大,但在全国范围内心搏呼吸骤停的复苏成功率,尤其是生存率仍然很低。在我国,院外心搏呼吸骤停患者的复苏成功率<2%。而第一目击者若能及时对心搏、呼吸骤停者实施心肺复苏术(CPR)可以明显提高其生存率。为了解市民对心肺复苏知识的普及情况及探讨有效提高心肺复苏技能的方法,于2006年1月~2007年9月对广西南宁市部分居民进行CPR知识宣传教育与技能培训。现报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象随机抽取要求培训的不同群体的居民共4 160人,其中小学生560人,中学生1 420人,警察480人,武警130人,宾馆服务员670人,大型购物中心售货员490人,新毕业大学生、研究生220人,在校大学生、研究生130人及小区居民60人。

1.2 方法 1.2.1 调查问卷用自行设计的问卷进行调查。内容包括:(1) 个人情况(包括学历,年龄,职业);(2) 心肺复苏基本知识(呼吸、心跳停止的判断,如何打开呼吸道、胸外心脏按压方法)的了解情况;(3) 对心肺复苏知识需求愿望、是否施救意愿;(4) 心肺复苏培训方法的效果评价。随机发放问卷3 000份(小学生除外),收回答卷3 000份,有效回收率100%;培训前后进行CPR知识与技能考核。知晓率=回答正确的题数/总答题数;普及率=正确操作人数/总考核人数。

1.2.2 培训内容以《国际心肺复苏指南(2005) 》[1]为指导,主要内容包括:呼吸、心跳骤停的判断,CPR适应症,通畅呼吸道及通气方法,胸外心脏按压方法及复苏有效指标等方面内容。在CPR培训中,融入了国际心肺复苏指南2005新理念[2]:(1) 简化了呼吸、心跳判断步骤;(2) 单人或双人胸外按压与呼吸比例改为30∶2。培训过程力求简明,通俗实用,易掌握,可操作性更大。

1.2.3 培训方法及流程(1) 先由急诊专业高级职称专家以多媒体方式讲解CPR理论知识及操作要点;(2) 急诊专业医生在心肺复苏教学人体模型上进行操作示范;(3) 学员在心肺复苏教学人体模型上进行训练,教师在旁边指导并纠正不规范动作;(4) 考核理论及操作。口述理论并实际操作,由培训员及模具灯显示判断动作是否规范。

1.3 统计分析采用χ2检验。

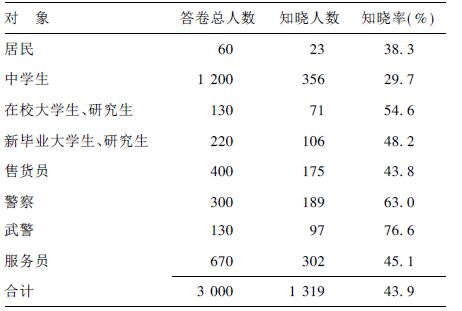

2 结果 2.1 培训前各群体CPR知晓率(表 1)| 表 1 培训前各不同人群CPR知晓率 |

2.2 市民培训要求、施救意愿

3 000份问卷中2 946份答卷希望接受专业CPR培训,对学习专业CPR急救知识的认可度高达98.2%。培训前的3 000份问卷调查中2 775人的答卷表示不愿意施救,其中2 642份(占95.2%)表示没有把握施救;培训后2 619份(占87.3%)市民表示愿意施救,2 976份(占99.2%)表示愿意给患者、专业急救人员提供帮助。在部分回访的在校大学生、研究生中,121人(占93.1%)希望进一步培训或再培训。

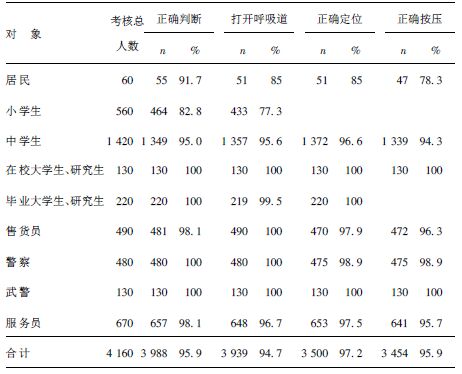

2.3 培训前后情况(表 2)| 表 2 不同人群培训后考核情况 |

对于不同的群体,培训的内容有针对性地强化其能力范围内可完成的项目。培训前基本完成

3 讨论国内资料显示,心脏性猝死抢救成功率在1.2%~1.4%[3],国外资料则为11%~48%[4]。南宁市近年报道为4.66%[5]。实践证明,10 min以上开始复苏者,几乎无存活可能。院前发生的心脏骤停是一个重要的公共卫生难题。目前尚无证据表明,先进治疗技术的应用能增加生存率。美国心脏协会(AHA)“生存链”的概念[1]已发展为最佳的社区急救反应策略。较高生存率与生存链中的前3个环节有关:即早期识别求救,早期心肺复苏(CPR),早期除颤(AED)。研究显示,院前心脏停搏患者的生存率与旁观者及第一反应者采取的CPR有关。非急救人员和公众能实施CPR的比率还相当低[6-8],提高心脏聚停患者复苏成功率的决定因素是在现场必须有经过培训、有实施急救能力的第一目击者[9]。对南宁部分居民调查发现,正确完成CPR操作者仅为0.82%,所以有必要普及CPR知识与技能。

本次调查显示,市民经多媒体讲解、人体模型操作培训后正确完成CPR操作可达94%以上,接近国内报道的效果[6]。提示加强宣传教育和技能培训,对提高呼吸居民心肺复苏技能有明显效果。

| [1] | American Heart Association. The American Heart Association 2005 Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular Care[J]. Circulation, 2005, 112(24 Suppl) : IV-1–IV-66. |

| [2] | 李春盛, 杨铁成. 聚集2005美国心脏学会心肺复苏与心血管急救指南[J]. 继续医学教育, 2006, 24(20) : 1–8. |

| [3] | 黄子通. 提高我国心肺脑复苏水平的措施与对策[J]. 中华急诊医学杂志, 2004, 3(3) : 153–154. |

| [4] | 杨铁城, 李春盛. 心肺复苏研究进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2006, 15(2) : 188–190. |

| [5] | 温汉春, 朱继金. 广西南宁市343例院前猝死病例发病特点与院前复苏效果分析[J]. 广西医科大学学报, 2006, 23(5) : 243–245. |

| [6] | 陈荣健, 赵爱兰, 柯娜, 等. 公民心肺复苏知识掌握现状与技能培训的方法及意义[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2007, 15(1) : 75–76. |

| [7] | Vyrynen T, Kuisma M, Mtt T, et al. Who survives from out-of-hospital pulseless electrical activity?[J]. Resuscitation, 2007, 75(1) : 68–75. DOI:10.1016/j.resuscitation.2007.02.015 |

| [8] | Vadeboncoeur T, Bobrow BJ, Clark L, et al. The save hearts in Arizona registry and education (SHARE) program:Who is performing CPR and where are they doing it?[J]. Resuscitation, 2007, 74(3) : 432–438. DOI:10.1016/j.resuscitation.2007.01.028 |

| [9] | 钱方毅, 李宗浩. 心肺复苏和心血管急救的演变和进展[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2006, 7(1) : 9–10. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24