2. 华中科技大学同济医学院

2. Shenzhen Center for Disease Control and Prevention Shenzhen 518020, China

酚类化合物是地表水中第一大类污染物,河流污染常与酚含量有关[1],并造成水生(尤其是鱼类)生态环境存在一定的风险[2]。深圳市经常有投诉鱼有异臭味的事件发生。本文通过建立4-氨基安替吡啉间歇流动注射分析技术[3],对深圳市售不同鱼类进行调查及挥发酚质量浓度测定。参考中国水产研究院(2000年)建议鱼中挥发酚标准0.2mg/kg[4],比较和评价不同鱼体中挥发酚的安全卫生质量,为鱼类水产食品进入规范卫生监督管理提供依据。

1 材料与方法 1.1 材料(1) 鱼样品:2007年7~12月,鱼样品包括海鱼和淡水鱼:前者有银鲳鱼、尖沙鱼、带鱼、金线鱼和池鱼;后者有鲤鱼、草鱼、尼罗罗非鱼和加洲鲈鱼(购自市中心区几个大超市及菜场)。除带鱼外其他鱼样均是鲜活品,鱼体发育正常,无跳跃及回避现象,带鱼体鳞均匀整齐,明亮,全部样品均未闻出酚臭味。鱼销售点货源均从固定养殖场购入。(2)试剂:为AR级及以上。(3)仪器:Skalar SAN plus间歇流动注射分析仪(荷兰Skalar公司)。

1.2 方法 1.2.1 鱼挥发酚测定[5, 6](1) 鱼体洗净,用生物搅拌机破碎取鱼肉5~10g,经1%NaOH 100ml固定过夜后,将浸泡的鱼样转入500ml蒸馏瓶中,加入水使总体积约250ml,加0.05%甲基橙指标剂数滴,用浓磷酸调节pH<4(溶液呈微红色),加入硬脂酸约2小匙,5%硫酸铜溶液5ml,小火蒸馏(<230℃),另取盛有1%NaOH溶液20ml的250ml容量瓶,将冷凝管末端插入容量瓶液面下,收集馏出液250ml时,停止蒸馏。若发现蒸馏收集液有悬浮物时,则过滤。(2)预试发现淡水鱼中挥发酚含量<0.1mg/kg,则采用4-氨基安替吡啉萃取比色法(GB/T5750.4-2006萃取法)检测淡水鱼样本。(3)海水鱼则采用4-氨基安替吡啉直接流动注射比色法。萃取法及直接法的回收率分别为85.1%~104.9%和82.3%~105.8%,相对标准偏差分别为5.2%和8.3%,检出下限分别为0.001和0.05mg/kg。

1.2.2 挥发酚感觉测定选择无吸烟、饮酒,发育正常,身体健康,近期未发生鼻咽及口腔疾患,嗅味感觉无异常的22岁以下青年人5名,将含0.12,0.62,1.12,2.12,4.12kg/mg挥发酚的泥状金线鱼(60℃),按盲法编码,在一间附近无任何异常气味的清洁房间内进行间歇反复嗅尝,测定酚和嗅及味觉阈。

1.3 统计分析采用SPSS 8.0软件进行t检验。

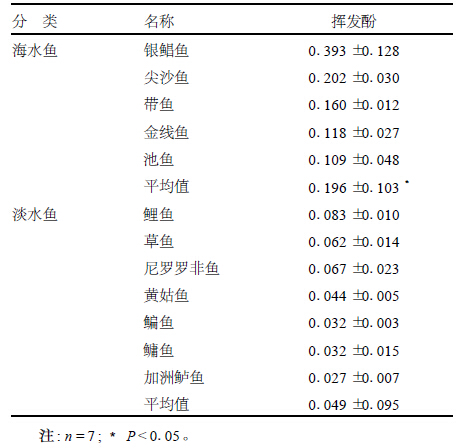

2 结果 2.1 挥发酚质量浓度及比较(表 1)银鲳鱼、带鱼、尖沙鱼、金线鱼及池鱼5种海水鱼中挥发酚平均质量浓度为0.196mg/kg。鲤鱼、草鱼、尼罗罗非鱼、黄姑鱼、鳊鱼、鳙鱼及加洲鲈鱼5种淡水鱼挥发酚平均质量浓度为0.045mg/kg。前者显著高于后者,差异有统计学意义(P<0.05)。海水鱼挥发酚质量浓度有25.7%(9/35)超过标准,淡水鱼无一例超标。超标鱼主要发生在银鲳鱼及尖沙鱼,前者达85.7%(6/7),后者为42.6%(3/7)。

| 表 1 鱼挥发酚质量浓度测定结果 |

2.2 挥发酚嗅味感

受试者嗅出汽油味的臭和味感的起始浓度在0.62mg/kg有2例,在1.2mg/kg有3例,平均金线鱼挥发酚嗅及味阀为0.9mg/kg。与参考标准0.2mg/kg相比,海水鱼挥发酚超过4倍才发生异臭味,对评价鱼卫生质量的价值远不及检测挥发酚质量浓度灵敏。

3 讨论研究表明,深圳市淡水鱼酚质量浓度明显低于海水鱼(P<0.05),质地良好,且优于与同用萃取法测定苯酚的长江下游及长江安庆段水域[5],同时加洲鲈鱼酚质量浓度仅为0.027mg/kg,比鲤鱼约低3倍。分析原因,酚在水中呈垂直性递增,下层酚浓度高于上层,鲤鱼属下层鱼,耐氧性强,但生长周期比上层鱼(如鳙鱼)长,因此,酚蓄积程度大于上层鱼。本次发现鲈鱼其质地优良,安全性高,值得进一步研究。

研究结果还表明,该市海水鱼酚平均质量浓度达0.196mg/kg,其中有25.7%超过参考标准(0.2mg/kg),主要集中在银鲳鱼和尖沙鱼,前者为85.7%,后者为42.9%。提示海水鱼酚蓄积和污染明显,银鲳鱼和尖沙鱼安全卫生质量不合格,尤其是银鲳鱼能否继续销售值得考虑。同时提示有关部门应该对银鲳鱼养殖海域进行监测及防控。

有研究认为苯酚是一种致突变剂,当水苯酚质量浓度在0.005mg/L以上可引起罗非鱼基因组DNA差异[7, 8]。酚类化合物(如双酚)可干扰鼠免疫功能及其子代[9]。因此,对酚污染危害性的防治要求应更严格。

| [1] | Michalowica J, Bukowska B, Duda W, et al. The differences in phenolic content in rivers exposed and non-exposed to anthropogenic contamination[J]. Chemosphere, 2008, 71(6) : 1175–1179. |

| [2] | 陈家长, 孙正中, 瞿建宏, 等. 长江下游重点江段水质污染及对鱼类的毒性影响[J]. 水生生物学报, 2002, 26(6) : 635–640. |

| [3] | 罗若荣, 张红宇, 邓辉萍, 等. 间隔流动注射分析技术测定水中酚的实验研究[J]. 现代预防医学, 2004, 31(2) : 450–451. |

| [4] | 中国水产科学研究院环保室.2000年中国渔业环境预测[R].1989. |

| [5] | 杨立武. 生物体中酚浓度的测定[J]. 安徽化工, 2000, 6 : 36–37. |

| [6] | 宋仁元, 张亚杰, 王维一, 等. 水和废水标准检验法[M]. 5版.北京: 中国建筑工业出版社, 1985: 107-109. |

| [7] | Babich H, Davis DL. Phenol:a review of environmental and health risks[J]. Regul Toxicol Pharmacol, 1981, 1(1) : 90–109. DOI:10.1016/0273-2300(81)90071-4 |

| [8] | 胡庚东, 陈家长, 尤洋, 等. 低质量浓度苯酚连续暴露对罗非鱼基因组DNA的影响[J]. 生态环境, 2007, 16(4) : 1073–1078. |

| [9] | 吕毅, 赵淑华, 杨湘山. 双酚A对妊娠小鼠仔鼠免疫功能影响[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(12) : 1534. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24