2. 皖南医学院预防医学教研室

代谢综合征(MS)包括一系列代谢紊乱构成的症候群,这些代谢紊乱之间关系密切而复杂,是高血压、糖尿病、冠心病和脑卒中等疾病发生发展的基础[1, 2]。为了解芜湖市中小学教师代谢综合征发病的影响因素,探讨防治措施及建立社区预防体系,我们于2006年9月~10月对芜湖市中小学教师的代谢综合征患病及其影响因素进行调查分析。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象随机抽取芜湖市市区中小学教师(包括离退休)2 026人,年龄最小30岁,最大85岁,平均(56.5±14.3) 岁,其中男性758人,平均年龄(57.1±13.8)岁,女性1 268人,平均年龄(56.2±14.6)岁,年龄差异无统计学意义。

1.2 方法 1.2.1 代谢综合征诊断标准根据中华医学会糖尿病分会提出的诊断标准[3],符合以下3条或3条以上者诊断为代谢综合征:(1)中心性肥胖:体质指数(BMI)≥25 kg/m2;(2)高血压:血压(BP)≥140/90 mmHg;(3)血脂异常:甘油三酯(TG)≥3.9 mmol/L和(或)高密度脂蛋白(HDL-C)男性<0.91 mmol/L及女性<1.01 mmol/L;(4)高血糖:空腹血糖(FPG)≥7.8 mmol/L。

1.2.2 吸烟、饮茶与饮酒定义(1)吸烟:指每周吸烟≥20支以上且连续超过3个月;每周吸烟不超过20支并连续超过3个月为偶尔吸烟;有吸烟史但已戒烟超过1年为以前吸烟。(2)饮茶:指每周饮茶≥3次;每周<3次为偶尔饮茶;以前饮茶:有饮茶史但近3个月不饮为以前饮茶。(3)饮酒:指每周饮酒≥ 2次,持续1年;每周<2次为偶尔饮酒;有饮酒史但近1年不饮者为以前饮酒。

1.2.3 问卷调查通过专家讨论拟定调查表,并根据预调查调整内容。调查内容包括:性别、年龄、文化程度、经济收入、饮食结构、吸烟及饮酒史、体力活动、疾病史(包括高血压、高血脂、糖尿病等)、女性月经史、职业史、生活习惯、膳食情况等。调查采用调查员询问法。

1.2.4 检测(1) 体格检查:测量身高、体重、腰围、臀围等均连续测量2次,取其平均值静坐10 min,连续测量3次血压,每次间隔2 min,取其平均值。(2)生化指标:采集空腹血2ml,用葡萄糖氧化酶法检测血糖;酶法(CHOD-PAP法)检测血清总胆固醇(TC)和甘油三酯(TG);磷钨酸-镁沉定法检测高密度脂蛋白(HDL-C);用Friedwald公式计算低密度脂蛋白(LDL-C)。

1.3 统计分析采用EPI DATA 3.0建立数据库;采用SAS 8.0软件进行统计分析。连续变量以(x±s)表示,非连续性变量以绝对数或%表示。两样本均数比较使用t检验,两样本率比较使用χ2检验,变量关联性分析采用单因素和多因素的Logistic回归分析。

2 结果 2.1 一般情况调查中小学教师2 026人中,男性牛奶摄入≤250 g/周、250~1 500 g/周和>1 500 g/周者分别占69.4%,25.1%和5.5%;女性占46.2%,44.2%和9.6%,男女差异有统计学意义(χ2=102.9,P<0.001);男性水产品摄入≤250 g/周、250~1000 g/周和>1000g/周者分别占59.9%,37.5%和2.6%;女性占52.3%,44.6%和3.1%,男女之间差异有统计学意义(χ2=11.1,P<0.001)。男性从不饮茶、偶尔饮茶、以前饮茶和现在饮茶分别占25.6%,17.6%,6.0%和50.8%,女性占34.3%,31.8%,3.8%和30.1%,男女之间差异有统计学意义(χ2=107.6,P<0.001)。

2.2 代谢综合征患病率调查中小学教师2 026人中,检出代谢综合征263例,代谢综合征患病率13.0%;其中男性110例,患病率为14.5%;女性153例,患病率为12.1%,男女之间代谢综合征的患病率差异无统计学意义。

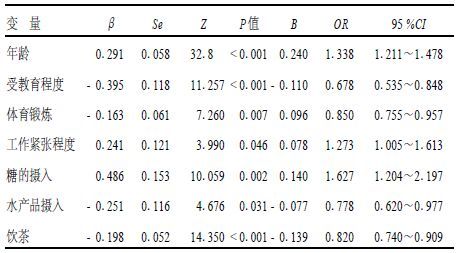

2.3 代谢综合征单因素Logistic回归分析以代谢综合征为应变量,以性别、年龄、文化程度、经济收入、吸烟及饮酒史、体力活动、生活习惯、膳食习惯等变量为自变量,进行单因素非条件Logistic回归分析。结果显示,代谢综合征与年龄、教育程度、工作紧张程度、糖摄入量、牛奶摄入量、水产品摄入量以及喝茶等因素有关联,其中受教育程度、体育锻炼、水产品摄入和饮茶为保护因素,年龄、工作紧张程度、糖的摄入为危险因素(表 1)。

| 表 1 中小学教师代谢综合征单因素Logistic回归分析 |

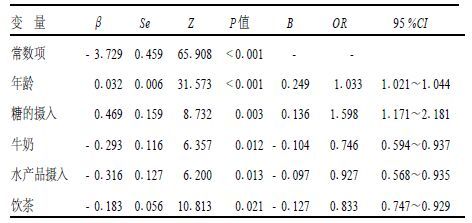

2.4 代谢综合征的多因素Logistic回归分析

采用逐步向前法,将单因素分析筛选出的变量和其他可能对MS有影响的变量纳入分析(纳入变量的水准和剔除变量的水准分别为0.05和0.10)。结果显示,年龄、糖、牛奶、水产品的摄入和饮茶与代谢综合征的关联差异有统计意义,其中牛奶摄入、水产品摄入和饮茶是代谢综合征的保护因素,而年龄和糖的摄入是代谢综合征的危险因素(表 2)。

| 表 2 中小学教师代谢综合征多因素Logistic回归分析 |

2.5 不同等级变量对代谢综合征患病影响

将上述筛选出的变量根据不同等级或类别设置哑变量,分析不同级别或类别变量对代谢综合征患病的影响。结果显示,牛奶摄入在250~1 500 g/周、水产品摄入在250~1 000 g/周、以前饮茶和现在正在饮茶对代谢综合征的保护作用明显,而糖摄入<=250 g/月时,代谢综合征的患病风险是不食用食糖的2.084倍(表 3)。

| 表 3 不同等级变量对中小学教师代谢综合征患病的影响 |

3 讨论

文献报道,我国2000年调查的代谢综合征患病率是男女分别为10.0 % 和23.3 %[4]。本次调查发现,芜湖市中小学教师中代谢综合征的患病率为13.0%,男性为14.5%,女性为12.1%。研究表明[5, 6],代谢综合征危险因素的重要性依次如下:腹型肥胖及运动减少、血脂紊乱、高血压、血糖调节受损或胰岛素抵抗、低度炎症反应和前血栓状态等,同时运动、生活方式、饮食[7]和社会学特征等重要的环境因素也是代谢综合征患病的重要因素[8, 9]。本文通过Logistic回归分析,发现牛奶的摄入、水产品的摄入和饮茶是代谢综合征的保护因素,而年龄和糖的摄入是代谢综合征的危险因素。牛奶摄入250~1 500 g/周、水产品摄入250~1 000 g/周时可降低患代谢综合征的风险,和研究报道一致[10, 11]。但当牛奶摄入超过1500 g/周和水产品摄入超过1 000 g/周时,未发现其与代谢综合征有关,可能是这2种食物较多时会导致肥胖有关。饮茶对血压和血脂的影响目前尚未有明确的结论,但本文发现,现在饮茶和过去饮茶相对于不饮茶,对代谢综合征具有一定保护作用。过量的糖摄入是糖耐量受损、肥胖等的危险因素[12, 13]。本文结果表明,糖摄入量≤250 g/月时,代谢综合征患病风险是不食用食糖的2倍多,但当摄入量超过250 g/月时,未发现和代谢综合征有关联,可能与这一等级人群样本量较小有关。

本文结果提示,中小学教师应该建立合理的饮食结构和良好的生活方式,降低代谢综合征患病率,从而降低心脑血管疾病的发生[14]。

| [1] | 项坤三. 代谢综合征的流行病学和病因学[J]. 国外医学内分泌学分册, 2002, 22(5) : 280–281. |

| [2] | Isomaa B, Almgren P, Tuomi T, et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome[J]. Diabetes Care, 2001, 24(4) : 683–689. DOI:10.2337/diacare.24.4.683 |

| [3] | 中华医学会糖尿病学分会代谢综合征研究协作组. 中华医学会糖尿病学分会关于代谢综合征的建议[J]. 中华糖尿病杂志, 2004, 12(3) : 156–161. |

| [4] | 脑卒中、冠心病发病危险因素进一步研究协作组. 11省市队列人群代谢综合征的流行病学研究[J]. 中华预防医学杂志, 2002, 36(5) : 298–300. |

| [5] | Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, et al. Definition of metabolic syndrome:Report of the National Heart,Lung,and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition[J]. Circulation, 2004, 109(3) : 433–438. DOI:10.1161/01.CIR.0000111245.75752.C6 |

| [6] | Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome[J]. Lancet, 2005, 365(9468) : 1415–1428. DOI:10.1016/S0140-6736(05)66378-7 |

| [7] | Damiao R, Castro TG. Japanese-Brazilian Diabetes Study Group.Dietary intakes associated with metabolic syndrome in a cohort of Japanese ancestry[J]. Br J Nutr, 2006, 96(3) : 532–538. |

| [8] | Langenberg C, Kuh D, Wadsworth ME, et al. Social circumstances and education:life course origins of social inequalities in metabolic risk in a prospective national birth cohort[J]. Am J Public Health, 2006, 96(12) : 2216–2221. DOI:10.2105/AJPH.2004.049429 |

| [9] | Villareal DT, Miller BV 3rd, Banks M, et al. Effect of lifestyle intervention on metabolic coronary heart disease risk factors in obese older adults[J]. Am J Clin Nutr, 2006, 84(6) : 1317–1323. |

| [10] | Benito P, Caballero J, Moreno J, et al. Effects of milk enriched with omega-3 fatty acid,oleic acid and folic acid in patients with metabolic syndrome[J]. Clin Nutr, 2006, 25(4) : 581–587. DOI:10.1016/j.clnu.2005.12.006 |

| [11] | Carpentier YA, Portois L, Malaisse WJ. N-3 fatty acids and the metabolic syndrome[J]. Am J Clin Nutr, 2006, 83. |

| [12] | Daly ME, Vale C, Walker M, et al. Acute effects on insulin sensitivity and diurnal metabolic profiles of a high-sucrose compared with a high-starch diet[J]. Am J Clin Nutr, 1998, 67(6) : 1186–1196. |

| [13] | Busserolles J, Mazur A, Gueux E, et al. Metabolic syndrome in the rat:females are protected against the pro-oxidant effect of a high sucrose diet[J]. Exp Biol Med (Maywood), 2002, 227(9) : 837–842. |

| [14] | Lakka TA, Laaksonen DE. Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome[J]. Appl Physiol Nutr Metab, 2007, 32(1) : 76–88. DOI:10.1139/h06-113 |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24