截至2007年3月底,乌鲁木齐市累计报告艾滋病病毒感染者7304例,静脉吸毒者占78.96%,是艾滋病感染的主要高危人群。为了深入了解该人群的吸毒和性行为方式,加强关怀帮助,对2005年2月艾滋病筛查中检出并能随访到的301名因吸毒感染人类免疫缺陷病毒(HIV)者进行调查。现将结果报道如下。

1 对象与方法 1.1 对象2005年2月开展的社区吸毒者艾滋病筛查中检出的HIV感染者301名。

1.2 方法按照卫生部制定的统一个案流调随访表建立个人档案,每3个月进行一次追踪随访采用编号匿名方式一对一访谈。访谈工作由各区县疾病预防控制中心专业人员完成。调查内容包括感染者本人及其配偶吸毒、性行为方式、身体健康状况等。

1.3 统计分析应用Epi data3.0建立数据库,采用SAS 9.1软件进行统计分析。

2 结果 2.1 人口学特征调查吸毒者2133例,检出HIV感染者414例(检出率为19.41%),截至到2007年3月能随访到的HIV感染者301例(随访率为72.71%)。301人中男性占75.42%,女性占24.58%。20~39岁占92.03%,其中30~39岁占50.83%,40岁以上者占5.98%。年龄最小者17岁,最大者49岁。维吾尔族占80.07%,其次是汉族,占15.28%,回族占4.65%。未婚同居者占72.09%,已婚者占6.64%,离异/丧偶者占20.27%。

2.2 吸毒情况注射吸毒者262例,占87.04%;口吸者39例(12.9%)。近半年内与他人共用注射针具者203例,占注射吸毒人数的77.48%。近半年内共用注射器具次数不足10次占46.31%(94/203) ;大于10次占53.69%(109/203) ;近半年内共用注射器具伙伴人数少于6人的占52.22%(106/203) ,大于6人的占47.78%(97/203) 。

2.3 性行为301例HIV感染者中,129例有商业性行为史,近一个月内与临时性伙伴每次使用、有时使用和从不使用安全套的人数分别为9,42和78例。

2.4 临床表现35.22%(106/301) 的感染者出现不同程度的原因不明低热、腹泻、淋巴结肿大、肺结核等症状。

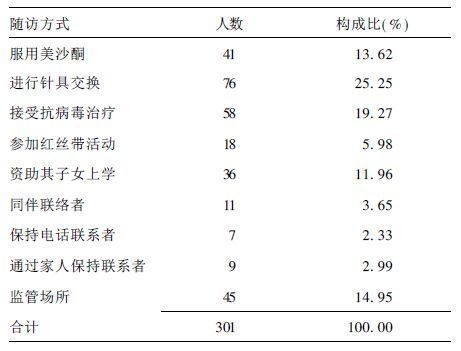

2.5 追踪随访结果(表 1)| 表 1 HIV感染者追踪随访结果 |

对上述9种保持与感染者的联系并追踪随访方式比较,可以看出,服用美沙酮、接受抗病毒治疗、资助困难家庭子女上学及针具交换方式与感染者的切身利益有关,因此,追踪率较高;而监管场所由于其特殊环境更有利于追踪随访工作的有序进行。

3 讨论调查结果显示,社区中吸毒者艾滋病病毒感染率为19.41%,其中静脉吸毒者占87.04%,说明绝大部分吸毒者是以静脉注射方式感染艾滋病病毒。有研究表明,注射方式无论是针具的获得、使用、消毒,还是其他器具的使用,均不同程度地存在着与血液传播有关的危险行为[1]。调查中发现,这些感染者共用注射器具的频率、人数均较高。国外报道表明,静脉吸毒人群一旦传入HIV,可能在该人群中引起爆发,加速疫情的蔓延[2]。调查的艾滋病病毒感染者无论男女发生婚外性行为的比例较高,而安全套使用率低,多性伴现象普遍,表明HIV感染不仅只在吸毒人群中传播,还可以通过吸毒者将艾滋病病毒传播到普遍人群中[3]。在调查的艾滋病病毒感染者中已有部分出现临床症状,根据艾滋病平均潜伏期约7~10年的规律[4],乌鲁木齐市从1995年开始检出的艾滋病病毒感染者已逐步进入临床期,艾滋病患者中多数患有肺结核,可能与抑制机体免疫细胞功能,导致感染者隐性病灶内源性恶化或外源性再感染而发生活动性结核有关[5]。

本研究18个月的随访率为72.71%,国外的研究报道吸毒人群的队列保持率在75%左右[6]。虽然普遍认为吸毒者很难做到追踪随访。但调查显示,借助于干预、转介、关怀、治疗护理等项目与艾滋病病毒感染者保持联系相对容易。由于艾滋病病毒感染者自身及其家人的心理障碍和戒备心理,他们往往会意识性地封闭自己,因此,单一地通过家人、同伴联系在实际工作中难度较大。只有让他们及其家人感受到关爱、消除歧视,才能做到真正意义上的追踪随访。对于监管的艾滋病病毒感染者,其工作人员有必要加强艾滋病相关知识、护理及心理疏导等方面的培训,综合控制艾滋病的蔓延流行。

| [1] | 林鹏, 付笑冰, 李江虹, 等. 广东省静脉吸毒者吸毒行为和性行为特征研究[J]. 中国艾滋病性病, 2006, 12(2) : 117–119. |

| [2] | 郑高鑫, 吕繁. 吸毒人群的行为干预策略探讨[J]. 中国性病艾滋病防治, 2002, 8(3) : 191–193. |

| [3] | 张敏英, 吴尊友, 柔克明, 等. 注射毒品者AIDS/STD感染状况及其高危行为的性别差异[J]. 中国艾滋病性病, 2006, 12(2) : 120–122. |

| [4] | 郑连光, 程峰, 张流波. 新传染病防治指南[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1998: 131. |

| [5] | 曾长红, 冯碟仪, 林鹏, 等. 艾滋病与结核病相关性研究[J]. 中国性病艾滋病防治, 2001, 7(1) : 5–6. |

| [6] | 姜正清, 胡薇, 张莉. 静脉吸毒人群HIV阳性率与队列保持影响因素[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(11) : 1289–1290. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24