艾滋病已成为严重危害人类生存和发展的公共卫生和社会问题[1]。在目前还缺乏有效的医学手段进行治疗之前,艾滋病防治教育的普及、公众预防意识的提高、改善对艾滋病患者的不良认识和态度,已成为遏制艾滋病蔓延的最有效手段。师范大学生是潜在教师群体,他们对艾滋病防治的知识、态度和行为选择将会直接影响到未来学生,所以对师范大学生的艾滋病防治教育尤其重要。本研究尝试实施五位一体的艾滋病防治综合教育,采用《艾滋病防治知识-态度-行为-效能问卷》评价近期教育效果。

1 对象与方法 1.1 对象通过随机抽样法,选取华中师范大学5个公共课程的294名大学生作为干预组,另选一个公共课程的57名大学生作为对照组。对照组大学生没有参与本研究开展的有关活动。

1.2 方法采用自行编制的《艾滋病知识、态度、行为和效能问卷》,在艾滋病防治综合教育前后进行2次测查(时间相距6个月),被试匿名自填,以选择方式回答问题。该问卷共有80道题目,分为4个因子(知识、态度、行为、效能),每题采用完全不同意、基本不同意、基本同意、完全同意4等级记分,分别记为1,2,3,4分,设置1/3的反向条目,得分愈高健康水平愈好。统计因子均分(各因子条目分数之合/条目数)和总分。该问卷信度、效度良好。

1.3 五位一体教育方法 1.3.1 学科渗透在学校心理辅导、大学生心理健康教育、性教育概论、女性社会学、心理学等5个公共课程教学过程中进行学科渗透研究。

1.3.2 课外活动举行大学生艾滋病防治上的态度与行为选择报告会,邀请艾滋病防治专家为大学生作报告,12月1日艾滋病防治日与学校医院联合开展校园宣传咨询和志愿者签名活动,鼓励学生登陆红丝带网站浏览艾滋病防治信息,将课程作业和项目活动、宣传相结合,使学生通过网络查询、同伴交流、寝室卧谈、撰写宣传稿等多种课外活动方式广泛参与艾滋病防治实践。

1.3.3 咨询服务选拔志愿者以大学心理咨询中心接待室和春雨热线为平台,及时为大学生来访者提供相关咨询服务。

1.3.4 危机干预在为大学生建立健康心理档案的基础上,筛查出高危人群,加强与辅导员的合作,作好心理疏导等针对性的危机干预工作。

1.3.5 调查研究指导学生多次进行广泛的社会调查研究,如到监狱进行对服刑人员的心理访谈研究,在大学校园进行性知识、性道德的专项调查等。

1.4 统计分析采用SPSS 11.5软件进行t检验和x2检验。

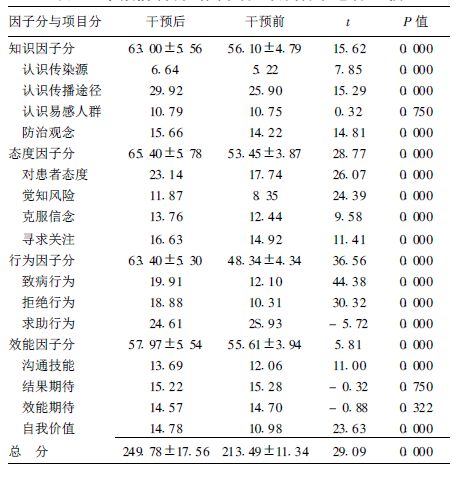

2 结果 2.1 干预组综合干预教育前后测试比较(表 1)表 1可见,各因子分、总分和多数项目分在干预教育前后测试中差异有统计学意义,表明综合干预教育的开展对师范大学生艾滋病防治的知识、态度、行为和效能诸方面均有改善作用。进一步分析,在认识易感人群、结果与效能期待等少数项目的改变差异无统计学意义(P>0.05),说明综合干预教育工作还需要持续深入。

| 表 1 干预前后测试因子分、项目分和总分比较 |

2.2 干预组与对照组比较

干预组干预前测试与对照组比较,对照组自身测试前后比较,各因子分和总分差异无统计学意义(P>0.05)。干预组干预后测试与对照组比较,实施综合教育后,干预组干预后测试知识、态度、行为因子分和总分比对照组有所提高,但效能因子分差异无统计学意义(P>0.05),反映出自我效能感改变的艰巨性与长期性。

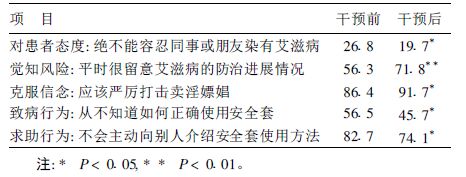

2.3 干预组干预前后测量某些项目的同意率变化(表 2)总体来看,实施综合教育后,干预组的艾滋病防治知识、态度、行为均有明显改变。表明干预组干预后艾滋病防治态度和行为方面有所提高。

| 表 2 干预组部分项目干预前后正确态度行为率比较 |

3 讨论

学校教育在艾滋病防治工作中有着举足轻重的作用[2]。在我国的艾滋病教育中,实施健康教育的主要方式是专家讲座、宣传手册或者通过广播和电视媒体进行宣传等,角色扮演和同伴教育较少。专题讲座、知识宣传等形式比较单一、内容较为肤浅,宣传效果并不理想。目前不少艾滋病防治研究都重在知晓率等知识的传授方面,但艾滋病的流行趋向并不因知识的多寡而停止,在知识人群中的感染率还在上升[3]。本研究也表明,大学生艾滋病防治知识获得容易,但行为选择的效能感,这些心理自我变量改善比较困难。学校艾滋病防治教育需要一种更为全面、有效的教育模式。本研究尝试实施了五位一体的艾滋病防治综合教育,尤其强调学科渗透活动中的同伴教育和沟通训练,获得比较满意的结果。通过综合教育和短程训练,大学生们提高了沟通技能,建立良好的艾滋病防治态度和行为。这种注重信息-教育-沟通的综合教育模式符合学校教育实际,值得进一步推广。

| [1] | 程茂金. 全球艾滋病流行趋势[J]. 国外医学:社会医学分册, 2003, 04 : 145–150. |

| [2] | 马迎华. 学校预防艾滋病教育方法[J]. 中国学校卫生, 2005, 03 : 261–264. |

| [3] | 东红, 叶利贞. 师范类院校学生性病/艾滋病健康教育模式研究[J]. 中国学校卫生, 2005, 09 : 755–756. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24