2. 昆明医学院第一附属医院皮肤性病科

了解性病患者有关艾滋病的风险意识及其对相关知识的知晓情况,分析其影响因素,对降低艾滋病在该人群中的传播和开展艾滋病综合防治工作具有重要意义。本文对2005年9月~2006年4月在云南省某省级医院皮肤性病科就诊的男性性病患者进行HIV相关知识调查。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象云南省某省级医院皮肤性病科门诊就诊时有性病症状且承认曾经寻求过商业性性行为的258名男性性病患者。

1.2 方法采用统一知识、态度、信念以及行为(KABP)问卷,匿名进行一对一问卷调查。调查内容主要包括一般人口学情况,艾滋病的风险意识和艾滋病传播途径、预防知识及正确使用安全套的知识等,共设相关21题(传播途径8题,预防知识7题,安全套正确使用6题)每答对一题计一分。

1.3 统计分析应用Epidata 3.1软件录入,采用SPSS 11.5软件进行分析。

2 结果 2.1 一般情况调查对象年龄在20~29岁占45%,其次为30~39岁占38.4%。文化程度大学以上者占38.4%,高中和初中文化程度者所占比例相同,均占24.8%;55.4%为已婚,37.6%未婚;近80%为本省人,其中云南省其他地区人口所占比例略高于昆明市人口;目标人群职业前3位依次为工人、农民、行政事业单位人员/公务员。月收入低于500,500~800,800元以上者分别占12.4%,11.6%和35.3%。

2.2 性病艾滋病感染情况258名患者中,尖锐湿疣61例,占23.6%;非淋菌性尿道炎36例,占14.0%;生殖器疱疹31例,占12.0%;淋球菌感染者25例,占9.7%;梅毒19例,占7.4%;其他性病及生殖道感染者35例,感染率为13.5%。其中有100名患者愿意接受艾滋病的自愿咨询检测(VCT),共检出2例人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体阳性者,检测率为2%(2/100)。

2.3 风险意识及其影响因素调查显示,46.5%的调查对象认为自己有感染HIV的风险,42.6%认为自己没有感染HIV的风险。有44名男性患者以前曾做过HIV检测,本次调查时仍认为自己近期有感染HIV的风险。在从未做过HIV检测的190例患者中,认为有感染风险的占45.8%(87/190)。本次就诊愿意接受VCT服务的100例患者有58例认为自己有感染艾滋病的风险,占58%。

以调查对象是否有感染HIV的风险意识作为应变量,以文化程度、固定性伴及非固定性伴情况和艾滋病自愿咨询检测(VCT)意愿作为自变量(由单因素相关分析筛选获得),建立两分类的Logistic回归模型,经过模型进一步的变量筛选和模型的整合,最终有非固定性伴情况和艾滋病自愿咨询检测意愿2个变量进入模型。回归分析结果显示,调查对象感染HIV的风险意识与非固定性伴情况(调整OR=0.200,P<0.0001),艾滋病自愿咨询检测意愿(调整OR=3.949,P=0.002)等因素的联系差异有统计学意义。

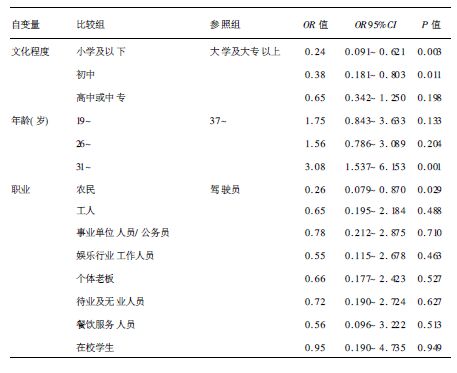

2.4 艾滋病相关知识及影响因素本次调查对象得分>12分(以12分为及格分)者169人,占65.5%。以艾滋病知识总得分人作为因变量,以职业、文化程度和年龄作为自变量(由单因素相关分析筛选获得),建立有序多分类Logistic回归模型。结果显示,不同文化程度、年龄和职业的调查对象对艾滋病相关知识的得分差异有统计学意义(表 1)。

| 表 1 男性性病患者艾滋病知识多因素分析 |

3 讨论

本次调查的性病门诊高危男性HIV的阳性检出率为2.0%,远高于我国人群的平均感染率0.05%(95%CI=0.04%~0.06%)[1],高于云南省1989~2003年检测数据嫖客中的HIV感染率0.3%~1.8%[2],同时也高于云南省性病门诊男性就诊者HIV的感染率1.7%[3]。无溃疡表现的淋病和非淋菌性尿道炎等性病症状不明显,不容易受到重视,继而不能及时就医。因此,加强对男性高危人群这一性病艾滋病的重要传染源的主动监测和规范治疗,是预防与控制性病艾滋病的有效措施。

HIV风险意识多因素分析结果显示,有非固定性伴的患者比没有非固定性伴者自认为感染HIV的风险要大,愿意接受艾滋病自愿咨询检测的患者觉得自己感染HIV的风险大。建立针对性病患者的艾滋病健康干预应加强对有非固定性伴者和不愿意接受VCT的人群的干预力度,通过有效教育提高其风险意识,从而转变高危行为。

多因素分析结果显示,男性高危人群艾滋病相关知识得分与其文化程度、年龄和职业有统计学关联。文化程度越高者,其艾滋病相关知识的掌握程度较好;年龄在31~36岁间的高危男性对艾滋病知识的掌握比其他年龄段的好;农民这一职业的患者比其他职业的患者知识得分低。因此,有必要进一步加强性病门诊高危男性病人艾滋病防治和安全行为知识,特别是加强对处于性活跃期的青壮年男性患者、受教育程度低者和务农人员的健康教育[4],提高其自我保护意识,从而有效地控制艾滋病传播。

| [1] | 中国人民共和国卫生部.2005年中国艾滋病疫情与防治工作进展[EB/OL].[2006-01-24].http://www.chinadcd.net.cn/n272442/n272530/n272712/11271.html. |

| [2] | 陆林, 贾曼红, 张小波, 等. 1989~2003年云南省艾滋病流行态势分析[J]. 中华预防医学杂志, 2004, 38 : 309–312. |

| [3] | 陆林, 贾曼红, 陆继云, 等. 云南省2004年艾滋病流行分析[J]. 中国艾滋病性病, 2005, 11(3) : 172–174. |

| [4] | 王英, 张永泽, 许华, 等. 我国农村地区艾滋病流行因素分析[J]. 中国公共卫生, 2003, 19(11) : 1349–1350. |

2008, Vol. 24

2008, Vol. 24

, 李玉叶2, 何黎2, 韩建文2

, 李玉叶2, 何黎2, 韩建文2