2. 吉林师范大学博达学院

随着考研与就业压力的增大,大学生这一特殊群体的心理健康问题日益受到社会的关注。研究表明,有10%~30%的大学生出现了各种心理问题[1]。焦虑与抑郁作为负性情绪状态,是影响大学生心理健康的主要问题之一。社会支持作为个体从他人或社会关系网络中获得的一般或特定的支柱性资源[2, 3],也影响着大学生的身心健康与行为模式。为了解大学生社会支持状况与焦虑、抑郁程度及其关系,2006年12月,进行此项调查,结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象随机整群抽取吉林师范大学1 300名大学生进行调查。获得有效样本1 250份,有效回收率96.15%。其中,男生540人,占43.20%;女生710人,占56.80%。年龄17~26岁,平均年龄(20.74±1.20)岁。文科学生738人,占59.04%;理科学生512人,占40.96%;来自农村469人,占37.52%,来自城市781人,占62.48%。有恋爱对象705人,占56.40%;无恋爱对象545人,占43.60%。

1.2 方法采用自行设计调查表调查大学生一般情况,包括性别、年龄、专业、地区、恋爱状况等。采用社会支持评定量表(SSRS)[4],调查大学生社会支持状况。量表包括客观支持、主观支持和对支持的利用度3个维度。其中,客观支持指大学生所得到的客观的、可见的或实际的支持,包括物质上的直接援助,社会关系的存在与参与等;主观支持指大学生主观体验到的情感上支持,包括在社会上受尊重、被支持、被理解的情感体验和满意程度;对支持的利用度指大学生对支持的利用情况。量表共10个条目,分数越高,表明社会支持状况越好。采用焦虑自评量表(SAS)[5]与自评抑郁量表(SDS)[6],调查大学生焦虑、抑郁程度。焦虑自评量表含有20个项目,分为4级评分,主要评定项目为所定义症状出现的频度。焦虑总分由20个项目的各个得分相加,再乘以1.25以后取整数部分;总分越高,表明焦虑程度越重。自评抑郁量表包括20个条目,亦分为4级评分,主要评定最近一段时间出现抑郁症状的时间频度。抑郁严重度指数=各条目累计分/80,指数范围为0.25~1.0。根据Zung氏标准[7],指数在0.5分以下者为无抑郁;0.50~0.59为轻微至轻度抑郁;0.60~0.69为中至重度抑郁0.70以上为重度抑郁。

1.3 统计分析采用SPSS 11.0软件进行t检验、Pearson相关分析及回归分析。

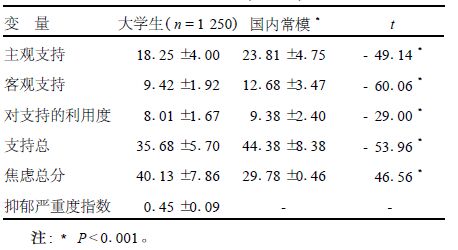

2 结 果 2.1 大学生社会支持与焦虑、抑郁总体情况(表 1)表 1大学生社会支持各维度均分、支持总分显著低于国内常模,差异有统计学意义(P<0.001)。大学生焦虑总分显著高于国内常模,差异有统计学意义(P<0.001)。大学生抑郁严重度指数为0.45±0.09。根据Zung氏标准,大学生的总体抑郁水平处于无抑郁程度。

| 表 1 社会支持各维度均分、支持总分及焦虑总分与国内常模比较(M±s) |

2.2 不同性别、专业、地区及恋爱状况大学生社会支持与焦虑、抑郁比较

男女大学生只在支持的利用度上差异有统计学意义(P<0.01),男性大学生社会支持利用度显著低于女性大学生;男女大学生在主观支持、客观支持、支持总分及焦虑总分、抑郁严重度指数上差异无统计学意义(P>0.05)。文理科大学生只在焦虑总分上差异有统计学意义(P<0.05),文科大学生焦虑总分显著高于理科大学生;文理科大学生在社会支持各维度、支持总分及抑郁严重度指数上差异无统计学意义(P>0.05)。农村和城市生源大学生各项指标差异均无统计学意义(P>0.05)。有恋爱对象的大学生与无恋爱对象的大学生在主观支持、客观支持、支持总分上的差异有统计学意义(P<0.01),有恋爱对象的大学生得分显著高于无恋爱对象的大学生;这类大学生在对支持的利用度、焦虑总分、抑郁严重度指数上的差异无统计学意义(P>0.05)。

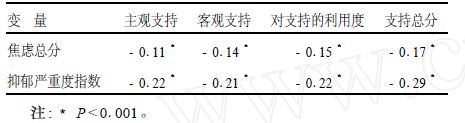

2.3 社会支持各维度与大学生焦虑、抑郁相关分析(表 2)大学生社会支持的3个维度及支持总分与焦虑总分、抑郁严重度指数均呈显著负相关(r=-0.29~-0.11,P<0.001)。

| 表 2 社会支持与抑郁的多元逐步回归分析(r , n = 1 250) |

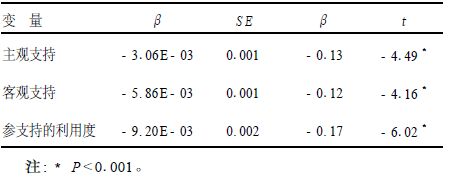

2.4 社会支持与大学生焦虑、抑郁的多元逐步回归分析(表 3)

以大学生社会支持的3个维度为自变量,分别以焦虑、抑郁为因变量,采用逐步回归法进行回归分析。客观支持与对支持的利用度在焦虑为因变量的逐步回归分析中进入回归方程,对焦虑程度具有显著预测作用;主观支持、客观支持与对支持的利用度在抑郁为因变量的逐步回归分析中进入回归方程,对抑郁程度具有显著预测作用。

| 表 3 社会支持各维度与焦虑总分、抑郁严重度指数相关系数(n=1 250) |

3 讨 论

研究结果显示,大学生社会支持状况低于全国正常人平均水平,而焦虑程度则高于平均水平,可能与当前大学生就业形势严峻有关。就业竞争压力大使一些大学生对前途感到渺茫,较少获得积极的情感体验和满意程度,容易产生焦虑、抑郁等负性情绪状态。另外,大学生的自尊心比较强,在遇到烦恼或急难情况时,他(她)们可能不愿意主动寻求别人的帮助。大学生焦虑程度虽高于全国平均水平,但并没严重到焦虑症(焦虑总分为58.7±13.5)[8]的程度;从总体来看,大学生的抑郁水平处于无抑郁程度,符合焦虑与抑郁之间的逻辑关系。

从大学生的社会支持状况与焦虑、抑郁程度的相关关系来看,大学生获得的社会支持及对支持的利用越少,其焦虑、抑郁程度越重;反之亦然。回归分析表明,社会支持对焦虑、抑郁具有显著预测作用,与阳德华[9]、张连云[10]等人的研究结果一致。焦虑与抑郁作为不愉快的情绪体验,与个体的心理健康状况密切相关。李慧民[11]认为,社会支持对大学生心理健康和人格发展有着极其重要的作用,社会支持不良有碍于大学生健康心理与人格的形成和发展以及积极的情绪情感体验的保持。因此,在高校的心理健康教育中,应注意培养大学生的社会交往与适应能力;帮助他们建立有效的社会支持网络,改善其对社会支持的主观感受,并学会充分利用社会支持。

| [1] | 张强, 陈丽娇, 赵虎. 大学生社会支持与心理健康的关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2004, 12(6) : 403–404. |

| [2] | 王雁飞. 社会支持与身心健康关系研究综述[J]. 心理科学, 2004, 27(5) : 1175–1177. |

| [3] | 时勘, 范红霞, 贾建民, 等. 我国民众对SARS 信息的风险认知及心理行为[J]. 心理学报, 2003, 35(4) : 546–554. |

| [4] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[M]. 增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 127-131. |

| [5] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[M]. 增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 235-238. |

| [6] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[M]. 增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 194-196. |

| [7] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[M]. 增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 195. |

| [8] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[M]. 增订版. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 237. |

| [9] | 阳德华. 大学生抑郁、焦虑的影响因素调查[J]. 中国心理卫生杂志, 2004, 18(5) : 352–355. |

| [10] | 张连云. 大学生抑郁产生的相关因素研究[J]. 贵州师范大学学报:自然科学版, 2006, 24(3) : 46–49. |

| [11] | 李慧民. 社会支持与大学生心理健康及人格特征的关系[J]. 中国学校卫生, 2004, 25(3) : 263–264. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23