研究表明,甘油三酯(TG)在动脉粥样硬化(AS)性疾病的发病中具有重要作用,是引起冠心病(CHD)的独立危险因素,其机制主要与甘油三酯增高引起小而密低密度脂蛋白形成增多,高密度脂蛋白水平降低,以及富含甘油三酯脂蛋白代谢物直接致动脉粥样硬化有关[1]。本文通过分析健康体检资料,观察甘油三酯与肥胖类型、血压、血脂其他组分及空腹血糖的关系,旨在探讨甘油三酯增高对动脉粥样硬化发生的影响。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象2005~2006年,在本院健康管理中心进行人体成分分析受检者中,选取甘油三酯增高的体检者649例作为观察组,其中男性557例,女性92例;年龄20~73岁,平均(42.71±9.21)岁。另随机抽取同期体检、年龄性别配对、甘油三酯水平正常的649人作为对照组。

1.2 方法(1)体质指数、腰围测量:测定受检者体重、身高,计算体质指数;腰围检测采用韩国百斯人体成分分析仪。体质指数≥24 kg/m2或(和)男性腰围≥85 cm、女性腰围≥80 cm为肥胖[2],其中仅有体质指数≥24kg/cm2而男性腰围<85 cm、女性腰围<80 cm为非腹型肥胖;男性腰围≥85 cm、女性腰围≥80 cm伴或不伴体质指数≥24kg/m2为腹型肥胖。(2)血压测定:采用常规袖套式血压计,收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg为高血压[3]。(3)血脂、血糖测定:采用全自动生化分析仪测定,甘油三酯≥1.70 mmol/L为增高[4],具备以下1项以上即判断为血脂紊乱:总胆固醇>5.72 mmol/L、低密度脂蛋白胆固醇>3.64 mmol/L、高密度脂蛋白胆固醇<0.91 mmol/L。空腹血糖≥7.0 mmol/L判定为糖尿病。

1.3 统计分析采用Excel进行统计分析,2组间均数比较用t检验,2组间率的比较用χ2检验。

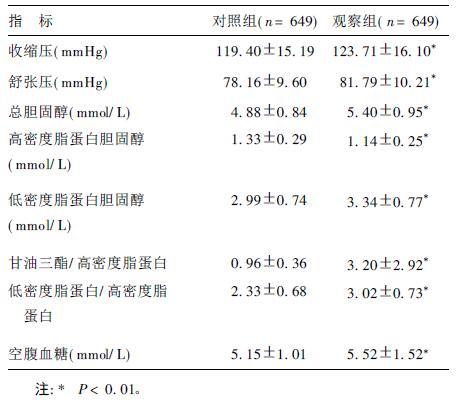

2 结果 2.1 血压、血脂组分及空腹血糖比较(表 1)| 表 1 2组血压、血脂其他组分及空腹血糖比较 |

表 1可见,观察组的收缩压、舒张压、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖及甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇/高密度脂蛋白胆固醇均明显增高,高密度脂蛋白胆固醇显著降低,与对照组比较差异有统计学意义(P< 0.01)。

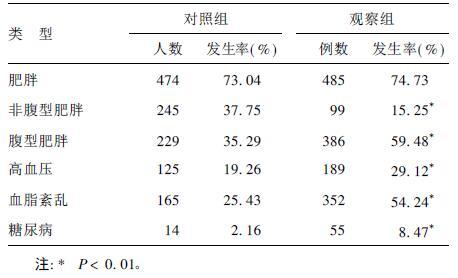

2.2 肥胖类型、高血压、血脂紊乱、糖尿病发生率比较(表 2)| 表 2 2组肥胖类型、高血压、血脂紊乱、糖尿病发生率比较 |

表 2可见,2组之间肥胖总发生率差异无统计学意义(P>0.05)。在肥胖构成中,观察组腹型肥胖所占比例明显高于对照组。此外,观察组高血压、血脂紊乱、糖尿病发生率明显高于对照组,差异有统计学意义(P< 0.01)。

3 讨论本文结果显示,观察组的血压、空腹血糖、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇及甘油三酯/高密度脂蛋白、低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值均明显增高,而高密度脂蛋白胆固醇明显降低,高血压、血脂紊乱、糖尿病发生率明显增高,表明观察组不但具有更为明显致动脉粥样硬化脂质谱,而且具有更多的其他致动脉粥样硬化危险因素。

本文资料还显示,观察组总的肥胖发生率与对照组比较差异无统计学意义,但其超重肥胖人群中,腹型肥胖所占的比例明显增高。资料表明,腹型肥胖是高血压、糖尿病重要的危险因素[5],也有资料显示,腹型肥胖和腹部脂肪所占比例增加是冠心病和2型糖尿病及相关死亡的主要危险因素[6]。

本文检测结果表明,甘油三酯增高除了通过引起小而密低密度脂蛋白形成增高、高密度脂蛋白水平降低以及富含甘油三酯脂蛋白代谢产物直接致动脉粥样硬化有关外,还与其伴有腹型肥胖、高血压、糖尿病及其他血脂组分改变有关。

| [1] | 刘晓宇, 高岩, 叶王玉, 等. 小而密低密度脂蛋白与脑卒中及危险因素的关系[J]. 中华医学杂志, 2003, 83(22) : 1939–1941. |

| [2] | 中国肥胖问题工作组数据汇总分析协作组. 我国成人体质指数和腰围对相关疾病危险因素异常的预测价值:适宜体质指数和腰围切点的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2002, 23 : 5–10. |

| [3] | 中国高血压防治指南修订委员会. 2004年中国高血压防治指南(实用本)[J]. 高血压杂志, 2004, 12 : 483–486. |

| [4] | 李维卡, 张吉玉, 郭晓雷, 等. 农村居民体质指数?腰围与血压变化趋势分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(9) : 1138–1140. |

| [5] | 孙宏, 袁重胜, 刘艳, 等. 社区成年人腹型肥胖与2型糖尿病的现况调查[J]. 中国公共卫生, 2005, 21 : 478–479. |

| [6] | Saito Y,Kobayashi J,Seimiya K,et al.Contributon of visceral fat accumulation to post prandial hyperlipidemia in human obesity[C].Paris:Eighth International Congress on Obesity,1998:496. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23