目前, 人体成分有许多测定方法, 如体质指数 (body mass index, BMI)、皮脂厚度 (skinfold thickness, SF)、水下称重法、总体钾法 (total body potassium)、生物电阻抗法 (bioelectrical impedance analysis, BIA)、双能X线吸收法 (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)、空气置换体积描记法 (air displace2 ment plethysmography) 等[1]。目前最为常用的是BMI, 但BMI在儿童青少年中的应用以及对肥胖、超重的判断价值一直存在争论, BMI与体脂含量与瘦体重含量的相关性, 结论亦不一致。与其他体成分测定方法比较, 皮脂厚度和BIA法因其成本较低, 对操作的技术要求不高, 提供了相对适宜的可行性和可接受性以及准确性。本研究通过小样本调查, 探讨目前国内常用的长岭皮脂公式法、BIA法与体成分测量的参考标准方法-DXA的相关性和一致性, 并尝试分析中心性体脂分布的人体测量指标与DXA检测指标的相关性。

1 对象与方法 1.1 对象选择安徽省某次暑期夏令营8~15岁儿童青少年62名, 平均年龄 (11.95±1.97) 岁, 其中男生40名, 女生22名。采取知情同意原则收集资料。

1.2 方法 1.2.1 形态学测量采用机械式身高坐高计测量身高, 杠杆式体重计测量体重。采用皮脂厚度计分别测量上臂部、肩胛下角和腹部皮脂厚度, 每项指标均测量3次, 取2次相近的数值或均值。使用带mm刻度的软皮尺测量腰围和臀围, 每项指标均测量2次, 取均值。根据长岭晋吉公式[3]估测体密度, 根据Brozek公式[4]估算体成分, 包括体脂百分含量 (percentbody fat, PBF) 和瘦体重 (lean body weigth, LBW)。

1.2.2 生物电阻抗法 (BIA) 体成分测定采用身体成分分析仪 (美国Biodynamics公司) 测定体成分, 要求受试者24h内不能喝酒, 测定前2~4h禁食, 无剧烈运动。测试结果包括体脂含量、体脂百分含量、瘦体重含量等。

1.2.3 双能X线吸收法 (DXA) 体成分测定采用Prodigy型双能X线骨密度仪 (美国Lunar公司) 进行体成分测定。采用中等速度和中等程度瞄准率, 扇面扫描和点束扫描相结合, 进行全身扫描。测试结果选择总体脂百分含量、总瘦体重含量进行分析。

1.3 统计分析运用SPSS10.0软件进行分析。分析不同指标的相关性; 采用配对t检验和Bland-Altman方法[5]分析长岭公式、BIA与DXA测定体脂百分含量和瘦体重含量的一致性。

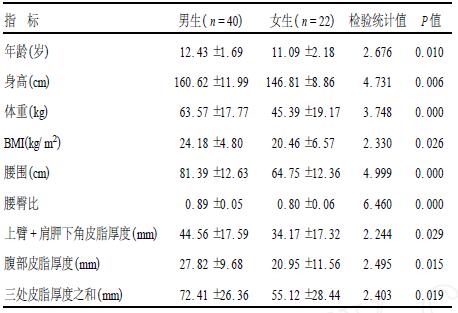

2 结果 2.1 一般人体测量学指标 (表 1)经t检验和秩和检验 (皮脂厚度呈非正态分布), 研究对象各项测量指标的性别差异均有统计学意义, P<0.01。

| 表 1 不同性别学生各项指标测量结果 ( x±s) |

2.2 3种方法所测体成分与BMI的相关性

3种方法所测体脂百分含量和瘦体重含量均与BMI呈较强正相关。长岭公式法、BIA测定法以及DXA法测定的体脂百分含量、瘦体重含量与BMI的相关系数分别为0.811, 0.700, 0.758, 0.816, 0.793, 0.764 (P均≤0.01)。

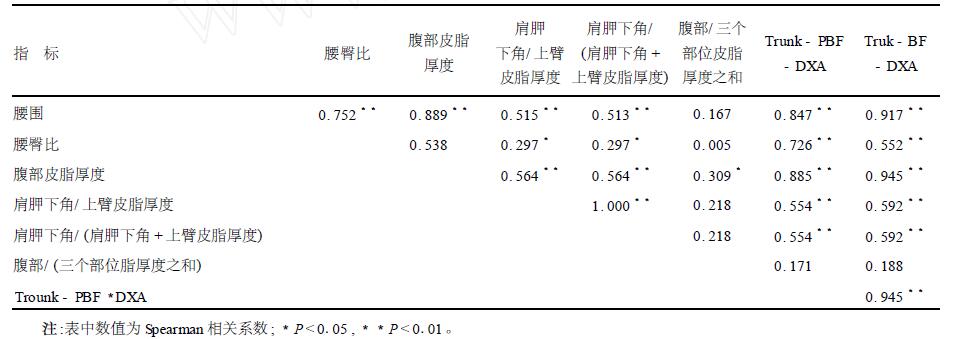

2.3 中心性体脂分布指标之间的相关性 (表 2)腰围、腰臀比、腹部皮脂厚度与DXA所测的躯干脂肪含量 (Trunk-BF-DXA) 和脂肪百分含量 (Turnk-PBF-DXA) 呈较强正相关, 肩胛下角/上臂皮脂厚度、肩胛下角/ (肩胛下角+上臂皮脂厚度) 与躯干脂肪含量和脂肪百分含量呈中等程度正相关。腰围与腹部皮腹厚度呈较强正相关, 腰臀比与腹部皮脂厚度呈中等程度正相关; 腰围与肩胛下角/上臂皮脂厚度、肩胛下角/肩胛下角+上臂皮脂厚度) 呈中等程度正相关。

| 表 2 中心性体脂分布指标的相关性 |

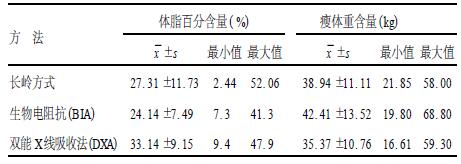

2.4 长岭公式法、BIA和DXA法体成分指标一致性 2.4.1 3种方法测定体成分的差异 (表 3)

长岭公式和BIA法所测的体脂百分含量与瘦体重含量指标与DXA所测均存在一定程度的差异, 用长岭公式和BIA均低估了体脂百分含量而高估了瘦体重含量, 且差异均有统计学意义 (各项配对t检验P值为0.000)。

| 表 3 3种方法测定体脂百分含量与瘦体重含量结果 |

2.4.2 长岭公式法与DXA体脂百分含量一致性

用长岭公式估测的体脂百分含量与DXA法的相关系数为0.793, 平均差为3.84%, 95%CI=2.02%~5.65%, 两者一致性限范围为 (-10.46, 18.13)%。对于大部分个体而言, 运用长岭公式低估了体脂百分含量, 对于最胖和最瘦的个体则存在高估现象。

2.4.3 BIA与DXA法体脂百分含量一致性BIA所测的体脂百分含量与DXA的相关数为0.986, 平均差为9.01%, 95%CI=8.09%~9.92%, 两者一致性限范转为 (1.81, 16.20)%。在不同的体脂百分水平, BIA均低估了体脂百分含量。

3 讨论研究发现, 3种方法所测的体脂百分含量和瘦体重含量与BMI均呈较强正相关, 从数值上未发现BMI与2者的关联强弱, 可能与本研究样本含量小以及研究对象的年龄范围有关。本研究结果显示, 腰围、腰臀比、腹部皮脂厚等反映中心性体脂分布的人体测量指标与DXA所测的躯干脂肪含量和脂肪百分含量呈高度正相关, 反映了一些简单的人体测量指标在中心性体脂分布上的应用前景, 特别是有助于儿童青少年代谢综合征的早期发现。腰围与BMI可以相结合用于临床检查[6]。

运用皮脂厚度公式来推算儿童青少年体脂含量, 并评价其与DXA的一致性程度是临床和流行病学最常用的方法。多数有关方法的有效性研究只关注肥胖和超重儿童身体脂肪的预测, 而没有关注不同体脂水平下的脂肪预测[7]。本研究以DXA为参考标准, 运用Bland-Altman方法分别分析了长岭公式与DXA在不同体脂水平下的一致性程度, 发现在不同的体脂百分水平均低估了体脂百分含量, 可能是由于测量的差异, 肥胖个体和消瘦个体中皮脂厚度的测定都有一定难度和变异。Elberg等[8]发现, 在横断面研究中, 皮脂厚度法所测的体脂百分含量有显著的数值偏差。Rodryguez等[9]也发现, 大部分皮脂厚度公式与DXA的一致性不好。另外, 测量偏差与脂肪含量之间有明显的相关性, 说明皮脂厚度准确评价个体体成分的变化能力不足。因此, 有学者建议, 如果给皮脂厚度公式和体脂百分含量之间的联系加上一个系数, 就可以提高预测的准确性和实用性。

研究还发现, BIA与DXA相比, 在不同的体脂百分水平低估了体脂百分含量。Eisenmann等[10]研究显示, BIA方法的差异主要因为体重的状态, BIA在比较瘦的个体高估了体脂百分含量, 而在比较胖的个体则低估; 与其他方法相比, BIA所测的最小值是最大的。BIA的测量结果在很大程度上取决于受试者的长度, 比如个体的身高。但在4个电极手腕-脚踝的生物电阻抗测量中, 身高并不是受试者的真正长度, 肩宽和手臂长度则能较好反映真正长度, 这可能也是由于研究方法的局限而引起的BIA测量误差的原因之一。

| [1] | Mast M, Sonnichsen A, Langnase K, et al. Inconsistencies in bioelectrical impedance and anthropometric measuremets of fat mass in a field study of prepubertal children[J]. Br J Nutr, 2002, 87(2) : 163–175. DOI:10.1079/BJN2001504 |

| [2] | 梁芙蓉, 秦小琪, 袁艺. 1496例儿童体块指数和皮脂厚度的临床研究[J]. 实用儿科临床杂志, 2001, 16(1) : 5–7. |

| [3] | Nagamins S., Suzuki S. Anthropometry and body composition of Japanese young men and women[J]. Human Biol, 1964, 36 : 8–15. |

| [4] | Brozek J, Grande F, Anderson JT, et al. Demistometric analysis of body composition:revision of some quantitative assumptions[J]. Ann N Y Acad Sci, 1963, 110 : 113–140. |

| [5] | Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement betweem two methods of clinical measurement[J]. Lancet, 1986, 1(8476) : 307–310. |

| [6] | Ford ES, Giles WH, Diles WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults:findings from the third natioal health and nutrition examination survey[J]. JAMA, 2002, 287 : 356–359. DOI:10.1001/jama.287.3.356 |

| [7] | Mei Z, Grummer-Strawn LM, Pietrobelli A, et al. Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents[J]. Am J Clin Nutr, 2002, 75(6) : 978–985. |

| [8] | Elberg J, Mduffie JR, Sebring NG, et al. Comparison of methods to assess change in children's body composition[J]. Am J Clin Nutr, 2004, 80(1) : 64–69. |

| [9] | Rodryguez G, Moreno LA, Blay MG, et al. Body fat measurement in adolescents:comparison of skinfold thickness equation wtih dual-energy X-ray absorptiometry[J]. Eur J Clin Nutr, 2005, 59(10) : 1158–1166. DOI:10.1038/sj.ejcn.1602226 |

| [10] | Eisenmann JC, Heelan KA, Welk GJ. Assessing body composition among 3-to 8-year-old children:anthrometry, BIA, and DXA[J]. Obes Res, 2004, 12(10) : 1633–1640. DOI:10.1038/oby.2004.203 |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23

, 任安, 阙敏, 何春燕, 王君

, 任安, 阙敏, 何春燕, 王君