2. 哈尔滨工程大学信息与通讯工程学院;

3. 黑龙江省武警总队医院内科

躯体形式障碍患者存在许多躯体不适症状,他们常常求助于综合医院的医生。实质上这些症状的出现往往和长期存在的负性生活事件或内心冲突有关。对这些患者的治疗,心理治疗显得尤为重要。但临床医生对这一疾病的认识不足,常常导致误诊和误治[1, 2];患者也常常因为其症状不能得到正确的诊治而反复求治。目前在综合医院就诊的病人中,躯体形式障碍患者已经达18%[3]。本文探讨躯体形式障碍患者心理状况与其个性特征、防御机制、生活事件的相关性,以期为心理治疗提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 对象以2005年3月~2005年12月在哈尔滨市第一专科医院连续就诊或会诊的目前仅符合中国精神障碍分类与诊断标准 (CCMD-3)[4]躯体形式障碍的53例患者为研究对象。其中男性19例,女性34例。所有研究对象在就诊或会诊前均被怀疑为器质性问题,但经过心电图、动态心电图、运动试验、经颅多普勒超声、脑电图、血液化验、计算机X线体层摄影、磁共振等多项检查仍未明确其器质原因。

1.2 方法在获得被试的知情同意后,采用症状自评量表 (SCL-90)[5]、明尼苏达多相个性调查问卷 (MMPI)[6]、防御方式问卷 (Defensive Style Questionnaire,DSQ)[5]对被试进行问卷调查。同时收集被试的性别、职业等一般情况。SCL-90包括90个项目,涵盖思维、情感、行为、人际关系、生活习惯等精神病症状学内容,量表包括躯体化、强迫症状、人际关系敏感等9个因子。其中躯体化因子共有12个条目,该因子主要反应身体不适感,包括心血管、胃肠道、呼吸等系统的主诉不适和头痛、背痛、肌肉酸痛以及焦虑的其它躯体表现[5]。本次测验使用MMPI中国修订版的前399题,与临床有关的10个因子分别为:疑病 (Hs)、抑郁 (D)、癔症 (hy)、心理变态 (Pd)、男性化-女性化 (Mf)、偏执 (Pa)、精神衰弱 (Pt)、精神分裂 (Sc)、轻躁症 (Ma)、社会内向 (Si),MMPI研究中常用的3个因素为说谎或掩饰 (L)、诈分 (F)、校正分 (K)[6]。DSQ采用1989年修订版,共88个项目,包括不成熟防御机制 (F1)、成熟防御机制 (F2)、中间型防御机制 (F3)、掩饰4个因子[5]。所有施测者经培训,严格按照指导语施测,对于受试者的疑问或不解之处给予详细解释,保证受试者对调查问卷的语句理解准确。采用上海惠诚心理测试软件评定。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0软件建立数据库,进行t检验及相关统计分析。

2 结果 2.1 患者基本情况共调查53例患者,年龄16~65岁,平均年龄 (42.1±16.2) 岁。共调查53例患者,男性19例,女性34例;患者未婚12例,已婚37例,离婚2例,再婚2例;小学4例,初中16例,高中学历12例,大学及以上21例。

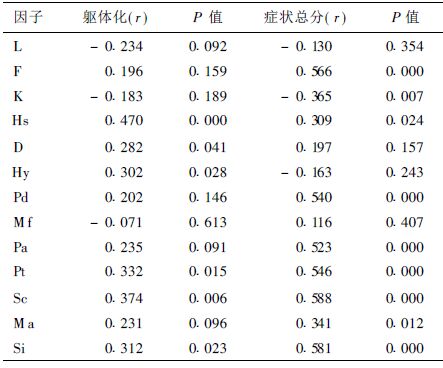

2.2 患者MMPI因子分与SCL-90总分、躯体化因子分相关分析 (表 1)MMPI中的因子F、Hs、Pd、Pa、Pt和Sc、Ma、Si与SCL-90总分呈显著正相关,而K与SCL-90总分呈显著负相关。MMPI中的因子Hs、D、Hy、Pt和Sc、与躯体化因子分呈显著正相关。

| 表 1 患者MMPI因子分与SCL-90总分、躯体化因子分相关分析 |

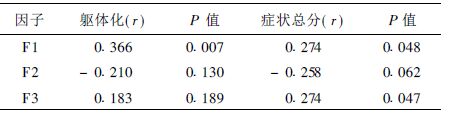

2.3 患者DSQ因子分与SCL-90总分和躯体化因子分相关分析 (表 2)

不成熟型防御机制 (F1) 和中间型防御机制 (F3) 与SCL-90总分显著正相关 (P < 0.05)。不成熟型防御机制 (F1) 与躯体化因子分呈显著正相关 (P < 0.01)。

| 表 2 患者DSQ因子分与SCL-90总分和躯体化因子分相关分析 |

2.4 患者心理社会因素的条件逻辑回归分析

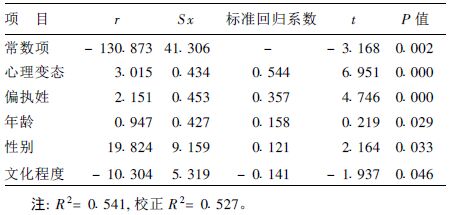

以表示患者疾病感受度的SCL-90总分作因变量,将与SCL-90总分相关差异有统计学意义的MMPI因子:F、Hs、Pd、Pa、Pt、Sc、Ma、Si、K,防御方式因子F1、F3,以及年龄、性别、文化程度等可能的影响因素作自变量,以后退法 (入选标准α=0.50,剔除标准β=0.10) 进行多因素条件逻辑回归分析。结果心理变态、偏执性、年龄、性别、文化程度5个因子进入回归方程,其中文化程度为负向作用,其他因子为正相作用 (表 3)。

| 表 3 患者心理社会因素的条件逻辑回归分析(略) |

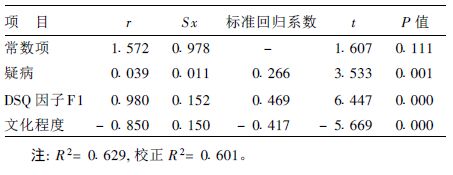

以躯体化因子分为因变量,将与躯体化因子分相关有统计学差异的MMPI因子Hs、D、Hy、Pt、Sc、Si,防御方式因子F1,以及年龄、性别、文化程度等可能的影响因素作自变量,以后退法 (入选标准α=0.50,剔除标准β=0.10) 进行多因素条件逻辑回归分析。结果疑病、防御方式因子F1、文化程度3个因子进入回归方程,其中文化程度为负向作用,其他因子为正相作用 (表 4)。

| 表 4 患者心理社会因素的条件逻辑回归分析 |

3 讨论

从相关及回归分析结果可以看出,躯体形式障碍患者的症状与病态人格中的疑病、心理变态、偏执性、精神衰弱、轻躁狂、社会内向等呈相关性。说明躯体形式障碍发病有其人格基础。神经质的人格特征、不良心境影响认知过程,使当事人对躯体信息的感觉增强,选择性注意于躯体感觉;并用躯体疾病来解释上述感觉的倾向加强,助长与疾病有关的联想和记忆,及对本人健康的负性评价。心理变态、偏执性、疑病说明了患者具有较高的躯体先占观念和疑病观念。

从本调查可见,越多的采用不成熟防御机制和中间型防御机制,患者主观的躯体不适感觉症状也就越严重。病态人格使患者更多地采用不成熟防御机制,不成熟防御机制的过度使用,又加重了病态人格的发展。

本文结果显示,女性多于男性,分析原因为:(1) 女性容易以躯体主诉来报告情绪困惑;(2) 男性受社会文化习俗的影响不愿就医导致收集的病例偏少。有报道,文化程度越低,越有可能成为患者以躯体主诉来报告情绪困惑的主要原因[7]。与本结果相符,也与在综合医院内科门诊中来自农村和职业层次低的患者多见的情况吻合。

综上所述,躯体化形式障碍与年龄、性别、人格特征、防御方式、文化程度等心理社会因素相关。其中人格特征、文化程度难以改变,而防御方式可通过有意识的训练习得。因此,可从矫治防御方式的途径促进人格特征的完善。有研究显示,防御方式由不成熟向成熟型转化也有利于病情的改善[8],临床上对躯体形式障碍患者进行心理干预治疗时,预先检测患者的防御方式,并对患者不成熟型防御方式进行干预,可能会在一定程度上提高心理治疗的效果。

| [1] | 王向群. 临床如何识别躯体形式障碍[J]. 中华医学杂志, 1999, 79(8) : 639–640. |

| [2] | Lipowsky Z L. Somatization:The concept and its clinical application[J]. Am J Psychiatry, 1998, 145 : 1385–1368. |

| [3] | 孟凡强, 崔玉华, 沈渔村, 等. 流行病学综合医院躯体形式障碍临床特点的初步研究[J]. 中国心理卫生杂志, 1999, 13(2) : 67–69. |

| [4] | 中华医学会精神科分会. 心境障碍 (情感性精神障碍).CCMD-3中国精神障碍分类与诊断标准[M]. 3版.济南: 山东科学技术出版社, 2001: 83-91. |

| [5] | 汪向东. 心理卫生评定量表手册增订版[M]. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 31-35. |

| [6] | MMPI全国协作组. 明尼苏达多相个性测查使用指导书[M]. 北京: 中国科学院心理研究所, 1989: 101-102. |

| [7] | Parker G, Gladstone G, Chee KT. Depression in the Planet's largest ethnic group: the Chinese[J]. Am J Psychiatry, 2001, 158 : 875–864. |

| [8] | Yuan Y G, Zhang X B, Wu A Q. Defense mechanism in Chinese patients with comorbid anxiety and depression[J]. J Nerv Ment Dis, 2002, 190(4) : 265–267. DOI:10.1097/00005053-200204000-00010 |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23

, 李瑞3

, 李瑞3