2. 陕西省妇幼保健医院产科

我国属乙型肝炎(乙肝)高发区, 其中乙型肝炎病毒(HBV)母婴传播是导致人群中众多HBV携带者及相关性疾病的重要原因。乙肝疫苗和乙肝高效价免疫球蛋白(HBIG)的应用使母婴间HBV的水平传播及产中、产后的传播得到了有效的控制, 但较难阻断HBV经胎盘的宫内感染〔1〕。掌握乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性母亲及其经HBIG和乙肝疫苗联合免疫的婴幼儿HBV血清标志物(HBVM)变化、转归情况, 对预防和控制乙肝宫内传播有着重要的意义。为此, 我们对HBsAg阳性母亲及其婴幼儿进行了长期的随访观察。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象2002年12月~2004年4月, 连续收集的经陕西省妇幼保健医院产前检查、并经我室筛查HBsAg为阳性的母亲及其新生儿, 共收集母亲标本125份, 新生儿标本128份(双胎标本3例)。分别于婴幼儿7月龄进行近期随访, 24~36月龄进行远期随访。

1.2 方法 1.2.1 问卷调查按统一的调查表, 对所有研究对象进行调查, 主要内容包括婴幼儿年龄、性别、出生后检测HBV标志物的结果、加强接种的情况以及日常生活中乙肝的接触情况等; 母亲产后HBV标志物检测情况; 母亲与婴幼儿使用抗乙肝病毒药物情况等。

1.2.2 标本采集采集母亲及婴幼儿肘静脉血, 并及时分离血清, -20℃保存备用。

1.2.3 血清HBV标志物检测婴幼儿和母亲HBsAg、乙型肝炎表面抗体(抗-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(抗-HBe)、乙型肝炎核心抗体(抗-HBc)均采用酶联免疫吸附试验(ELISA法)检测, 操作按试剂盒(上海科华生物制剂有限公司)说明书进行。结果判定用酶联免疫检测仪(型号Multiskan MK3)。判定界值按说明书给定的公式计算:其中HBsAg、抗-HBs、HBeAg的结果判断:样本≥值÷阴性对照平均A值≥2.1判断为阳性, 否则为阴性; 抗-HBe的结果判断:按Cutoff Value计算:COV (Cutoff Value)=(阴性对照平均A值+阳性对照平均A值)≥2, 标本A值 < COV为阳性, 标本A值≥COV为阴性; 抗-HBc的结果判断:按Cutoff Value计算:原倍血清COV=阴性对照平均A值×0.3, 标本A值 < COV为阳性, 标本A值≥COV为阴性。

1.2.4 随访方式随访联系方式为电话、短信、信函, 然后集中采血, 并进行问卷调查。

1.3 统计分析采用SPSS 11.5软件进行统计学分析。计量资料采用t检验、计数资料采用χ2检验。

2 结果 2.1 一般情况 2.1.1 婴幼儿随访的基线资料〔2〕失访的主要原因是联系方式不正确者16例、涉及隐私而拒绝合作者8例, 还有少数是由于幼儿园已体检3例、移居外地者2例及婴幼儿死亡1例(与乙肝无关)。128例婴幼儿出生后24 h内采集股静脉血后肌内注射HBIG 200 U, 15d时再次注射HBIG 200 U, 然后于0, 1, 6月龄接种乙肝疫苗(重组DNA酵母乙肝疫苗5 μg)。其HBsAg采用Abbott HBsAg诊断试剂检测, 结果判断以S/N≥5为阳性, 婴幼儿出生时HBsAg阳性者4例。仅就血清量尚足的103例婴幼儿检测其出生时HBeAg, 其中20例HBeAg阳性, 均为HBsAg、HBeAg双阳性母亲所生。

2.1.2 近期与远期随访128例婴幼儿中2次共随访到98例, 失访30例, 随访率为76.56% (98/128)。其中近期随访到83例, 双胎2例, 随访率64.84% (83/128)。远期随访婴幼儿75例, 双胎2例, 其中24月龄随访60例, 15例36月龄才接受随访, 随访率58.59% (75/128);而73例母亲随访到71例。128例婴幼儿出生体重(3 184±544) g, 男婴73例, 女婴55例, 无畸形儿。母亲平均年龄(27.64±3.35)岁, 剖腹产78例, HBeAg阳性34例。分别对2次随访组与总体新生儿体重和性别、母亲的年龄、分娩方式、HBeAg阳性情况等进行均衡性检验, 差异无统计学意义(P > 0.05)。

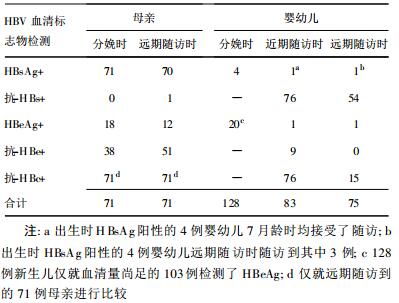

2.2 HBsAg阳性母亲及其婴幼儿血清HBVM动态变化 2.2.1 HBsAg阳性母亲分娩前后血清HBVM动态变化(表 1)| 表 1 不同时点HBsAg阳性母亲及其婴幼儿HBV血清标志物检测结果 |

71例母亲分娩时HBsAg均阳性, 远期随访时有1例阴转。母亲HBeAg阳性率由分娩时的25.35% (18/71)下降至远期随访的16.90% (12/71), 阴转率达33.33% (6/18)。71例母亲中61例产后未经抗病毒治疗, 10例用过抗乙肝病毒药物, 而6例HBeAg阴转的母亲5例产后未经任何治疗。

2.2.2 HBsAg阳性母亲所产婴幼儿血清HBVM动态变化婴幼儿出生时HBsAg阳性率为3.13% (4/128);近期和远期随访时除1例出生于HBsAg、HBeAg双阳性母亲的婴幼儿HBsAg仍持续阳性外, 其余均阴转, HBV慢性感染率为25.00% (1/4)。出生时HBsAg阴性的婴幼儿94例随访中未发现HBsAg阳转。

仅就血清量尚足的103例新生儿检测HBeAg, 其母亲中HBsAg、HBeAg双阳性的为26例, 所产新生儿HBeAg阳性率达76.92% (20/26), 而HBeAg阴性母亲所产的77例新生儿HBeAg均阴性。近期随访组和远期随访组除1例HBsAg也为阳性的婴幼儿HBeAg仍为阳性外, 余均阴转, 随访中未见婴幼儿出现HBeAg阳转。

近期随访时婴幼儿抗-HBs阳性率为91.57% (76/83);抗-HBe阳性率为10.84% (9/83), 均出生于HBsAg阳性而HBeAg阴性的单阳性母亲; 抗-HBc阳性率高达91.57% (76/83)。远期随访时婴幼儿抗-HBs阳性率下降至72.00% (54/75);抗-HBe全部阴转; 抗-HBc阳性率下降至20.00% (15/75)。

3 讨论为了解HBsAg阳性母亲及其经HBIG和乙肝疫苗联合免疫的婴幼儿血清HBVM的动态变化及转归情况, 对研究对象分别进行近期和远期随访。虽然2次随访率仅76.56%, 但通过对2次随访组与总体新生儿体重和性别、母亲的年龄、分娩方式、HBeAg阳性情况、职业进行均衡性检验, 均未发现差异有统计学意义, 表明随访组与总体主要特征的分布是均衡的, 随访具有代表性。

本研究中婴幼儿出生时HBsAg阳性者4例, 母婴传播率仅3.13%, 远低于HBeAg的母婴传播率76.92%。有报道, HBsAg、HBeAg双阳性母亲血清中HBsAg的滴度远高于HBeAg的滴度(200倍或以上) 〔3〕, 其较低的母婴传播率与较高的抗原滴度的巨大反差提示HBsAg的母婴传播方式与HBeAg可能不同。

有关HBeAg能否通过胎盘进入胎儿体内长期以来是一个有争议的问题, MerkleH〔4〕等报道未能证明HBeAg能通过小鼠胎盘, 而Wang和朱启镕等检测新生儿及母亲血清, 认为HBeAg能通过人类胎盘, 从母亲传递给胎儿〔3〕。我们既往研究〔5〕及本次研究结果相符。HBsAg、HBeAg双阳性母亲26例婴幼儿出生时20例HBeAg阳性, 而HBeAg阴性母亲所产的77例婴幼儿出生时HBeAg均阴性。近期随访到的83例婴幼儿中HBsAg阴性而HBeAg阳性的14例均出现HBeAg阴转, 提示母亲HBeAg能通过胎盘进入胎儿体内, 且在7月龄内逐渐转阴。双阳性母亲婴幼儿出生时虽有76.92% HBeAg阳性, 但其抗-HBe的阳性率在随访时均为0, 可见这些高危婴幼儿并没有对经胎盘传递的HBeAg进行应答。

妊娠20周后, 胎盘滋养层细胞具有主动将母亲IgG型抗体输送给胎儿的功能, 能在HBsAg阳性母亲的婴幼儿体内检测到HBV抗体。单阳性母亲的婴幼儿出生时抗-HBe的阳性率为100%, 但本研究中由于婴幼儿出生时血清量不足, 未检测抗-HBe和抗-HBc。近期随访的83例婴幼儿抗-HBe 9例阳性, 抗-HBc 76例阳性, 远期随访的75例抗-HBe全部阴性, 抗-HBc仅15例阳性, 二者在婴幼儿体内均逐渐阴转, 抗-HBc比抗-HBe持续时间长。表明出生于HBsAg阳性母亲的婴幼儿在婴幼儿期抗-HBe和(或)抗-HBc单独存在、无HBsAg阳性, 仅仅提示经胎盘传递了母体HBV抗体, 并不代表婴幼儿感染HBV后自身产生抗体或既往感染过HBV。

母亲产前和产后血清学变化明显, HBeAg阴转率达33.33%。骆抗先认为〔6〕, HBV慢性无症状携带者HBeAg年阴转率仅为4%, 可能提示妊娠过程会使孕妇体内HBV的复制更加活跃。71例母亲61例产后未经抗病毒治疗, HBeAg阴转的6例母亲5例产后未经任何治疗, 而HBV标志物的状况减轻, 有的甚至恢复。考虑妊娠过程中孕妇各系统和器官负荷逐渐加重, 免疫系统对HBV的免疫反应和清除能力逐渐减弱, 使病毒的复制处于相对优势状态。但研究中观察的HBeAg阳性孕妇只有18例, 例数较少, 还需要进一步的研究来探索妊娠对HBsAg阳性孕妇HBV生活周期的影响。

| [1] | 徐德忠. 应当重视HBV宫内传播机制的研究[J]. 中国公共卫生, 2003, 19(7) : 769. |

| [2] | 邵中军, 徐德忠, 徐剑秋, 等. 孕期性行为与乙型肝炎病毒宫内感染关系的病例对照研究[J]. 中华流行病学杂志, 2005, 26(4) : 232–235. |

| [3] | Wang JS, Zhu QR. Infection of the fetus with hepatitis Be antigen via the placenta[J]. Lancet, 2000, 355(9208) : 989. |

| [4] | Merkle H, Deutschle T, Gastrock-Balitsch I, et al. H-2(d) mice born to and reared by HBeAg-transgenic mothers do not develop T cell toleran ce tow ard the hepatitis B virus core gene products[J]. Virology, 2000, 273(1) : 149–159. DOI:10.1006/viro.2000.0391 |

| [5] | 崔恒春, 闫永平, 邵中军, 等. 免疫预防后HBeAg与HBV宫内感染分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(7) : 824–826. |

| [6] | 骆抗生. 乙型肝炎基础和临床[M].2版. 北京: 人民卫生出版社, . |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23

, 徐德忠1, 门可1, 崔恒春1, 苏海霞1, 徐剑秋2, 李军2

, 徐德忠1, 门可1, 崔恒春1, 苏海霞1, 徐剑秋2, 李军2