2. 江苏省苏州市母子医疗保健中心;

3. 北京大学生育健康研究所

低出生体重对新生儿发育有重要影响,与新生儿死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷、新生儿疾病及成年期心血管疾病有紧密联系〔1〕。WHO将降低低出生体重发生率作为“人人享有初级卫生保健”的一项重要指标。但影响低出生体重因素尚无定论。双胎出生体重是遗传、环境共同作用结果〔2〕。双胎研究可较好分析胎儿遗传和母体的作用,在一定程度上减少混杂。因此,本文通过对双胎性别、出生次序比较,分析共同环境作用下胎儿自身因素与低出生体重的关系;以双胎儿之间不同出生体重组进行比较,分析母体的环境因素作用,为探讨低出生体重影响因素提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象从1993~1996年苏州地区(苏州、太仓、昆山、吴江、吴县)围产保健监测资料(覆盖率达94.0%~99.2%)中选取,排除巨大儿、出生体重值缺失样本,获得活产双胎657对,占活产双胎总数的92.0%。男女性别比为109:100。

1.2 定义低出生体重儿:出生1 h内体重不足2 500 g〔3〕;孕期贫血:血红蛋白(Hb)值<110 g/L (WHO标准)。

1.3 方法对双胎按出生体重分为体重均低组、单(个)低体重组和体重正常组;前2者统称低体重组。配对比较双胎性别、出生顺序;分组比较母亲孕龄、孕周、孕次、产次、血压、血红蛋白值。

1.4 统计分析应用SPSS 11.0软件进行分析,计量资料采用方差分析,计数资料采用χ2、配对χ2进行检验。

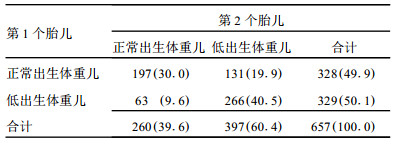

2 结果 2.1 双胎出生体重情况(表 1)| 表 1 双胎出生体重配对比较(n, %) |

657对活产双胎平均出生体重为(2 375±515.5) g。体重均正常双胎197对,占30.0%;单低体重双胎194对,占29.5%;体重均低双胎266对,占40.5%;约70%双胎妊娠至少有1胎为低出生体重。第2个胎儿为低体重者占60.4%,显著高于第1个胎儿(50.1%)(P<0.001)。单低体重组第2个胎儿为低出生体重的可能性约是第1个胎儿的2倍。

2.2 不同性别胎儿体重情况(表 2)| 表 2 单低体重组性别对内比较(n, %) |

去除性别不详等影响,男婴正常体重349人,占50.0%;女婴正常体重239人,占38.9%。男婴低出生体重349人,占50.0%;女婴低出生体重375人,占61.1%。双胎低体重儿女婴比例显著高于男婴(χ2=16.2,P<0.001)。单低体重组数据配对χ2检验,P<0.001,提示同一母体环境下女婴更易发生低出生体重。

2.3 母体因素 2.3.1 孕龄双胎母亲孕龄为18~46岁,平均孕龄(23.7±2.9)岁;体重均低组母亲孕龄(23.5±2.6)岁;单低体重组母亲孕龄(23.9±3.4)岁;体重正常组母亲孕龄(23.6±2.9)岁;各组间孕龄差异无统计学意义(F=1.077,P>0.05)。

2.3.2 孕周体重均低组母亲平均孕周(35.4±3.0)周,单低体重组母亲孕周(37.7±2.0)周,体重正常组母亲孕周(38.4±1.6)周,3组差异有统计学意义(F=105.106,P<0.01)。组间两两比较差异亦有统计学意义(P<0.01)。各组出生频数分布:单低体重组和体重正常组出生频数曲线相似,出生高峰集中在足月妊娠期;单低体重组较早(37~39周),体重正常组略晚(38~40周)。体重均低组出生高峰在34~39周,34,36和38周出现3个高峰,明显提前于其他2组,提示出生体重与妊娠时间关系密切。

2.3.3 不同出生体重组母亲孕、产次构成体重均低组母亲孕1次者占56.9%,孕2次者占26.7%,孕多次者占16.4%;单低体重组母亲孕1次者占49.7%,孕2次者占31.8%,孕多次者占18.5%;体重正常组母亲各孕次所占比例依次为47.9%,38.2%,13.9%。各组母亲孕次差异无统计学意义(χ2=7.796,P=0.099)。按各体重组初产妇所占比例排序,体重均低组(82.0%)>单低体重组(76.9%)>体重正常组(67.3%)(χ2=6.273,P=0.043)。

2.3.4 不同出生体重组母亲孕前、孕初、产后血压情况体重均低组、单低体重组和体重正常组母亲孕初收缩压分别为(133.5±18.7),(133.2±19.1)和(136.1±18.6) mmHg (F=1.210,P=0.30);体重均低组、单低体重组和体重正常组母亲孕初舒张压分别为(86.0±13.5),(85.4±13.2)和(89.5±13.3) mmHg,低体重组母亲舒张压明显低于体重正常组(F=4.545,P=0.01)。不同出生体重组母亲孕前、产后收缩压、舒张压差异均无统计学意义。

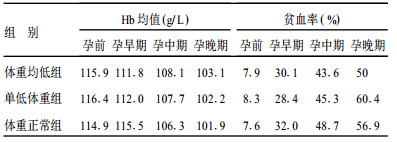

2.3.5 不同出生体重组母亲血红蛋白均值及贫血状况(表 3)| 表 3 不同出生体重母亲血红蛋白均值及贫血状况比较 |

各组孕期血红蛋白值随时间而下降,孕中、晚期显著低于正常(110 g/L)。值得注意的是,体重均低组母亲血红蛋白值始终高于体重正常组;单低体重组母亲血红蛋白值在孕中晚期下降更明显,接近体重正常组。双胎妊娠母亲贫血率孕前、早、中、晚分别为7.9%,30.1%,45.5%和55.1%,同孕期各组母亲间贫血率差异均无统计学意义(孕前期χ2=0.054,孕早期χ2=0.612,孕中期χ2=1.195,孕晚期χ2=5.253;P>0.05)。

3 讨论本研究双胎平均出生体重为(2.38±0.52) kg,与日本双胎出生体重(2.39±0.51) kg和国内报道活产双胎出生体重(2.5±0.53) kg近似〔4, 5〕。双胎低出生体重儿发生率为55.3%,明显高于1998年全国抽样调查城市低出生体重发生率(5.87%)〔6〕,表明双胎是低出生体重的高发人群。

日本研究发现,男孩比女孩出生体重平均重0.05~0.1 kg〔4〕。本研究通过配对比较也证明出生体重与性别有关。同一母体环境下低体重儿多发于双胎第2个,与文献报道一致〔4〕。出生顺序不是低出生体重的决定因素,但胎位等因素可能影响宫内发育和营养,增加低出生体重发生率,或者相反,因低体重而影响胎儿出生顺序。

研究结果表明,各出生体重组母亲孕周显著不同,即宫内发育时间对出生体重有重要影响;初产是双胎低出生体重危险因素之一,与米杰等报道一致〔7〕。母体舒张压和贫血与低出生体重的关系与国外研究结果一致〔8, 9〕。本研究提示,低出生体重组双胎母亲孕初舒张压显著较低;体重均低组母亲整个孕期血红蛋白均值始终高于体重正常组。国外学者提出“胎儿总体”概念,认为双胎总出生体重大于单胎,宫内发育要求更高〔4〕。如果双胎和单胎是2个不同质总体〔10〕,那么母体可能存在某些机制,通过降低孕初期血压、提高全孕期血红蛋白水平、降低胎儿出生体重等方法协调与双(多)胎的关系,保障营养供给,提高胎儿生存能力,即是对双(多)胎妊娠的一种适应。但双胎妊娠毕竟显著增大了母体负担,增高了营养需求,并可因宫内环境不良而影响胎儿发育。因此,改善母体宫内环境可能是提高双胎妊娠质量的重要手段。

| [1] | 林良明. 低出生体重影响儿童的今天和未来[J]. 中华预防医学杂志, 2002, 36 : 147–148. |

| [2] | Hur YM. Genetic and environmental influences on birthweight in a sample Korean twins[J]. J Korean Med Sci, 2005, 20(3) : 335–360. |

| [3] | 王慕逖. 儿科学[M].5版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 84. |

| [4] | Noriko Kato. Reference birthweight range for multiple birth neonates in Japan[J]. BMC Pregnancy & Childbirth, 2004, 4 : 2. |

| [5] | 米杰, 林良明, 刘玉林, 等. 1988年中国活产儿出生体重抽样的调查结果[J]. 中国预防医学杂志, 2002, 36 : 154–157. |

| [6] | 林良明, 刘玉林, 张新利, 等. 中国低出生体重儿抽样调查结果[J]. 中国预防医学杂志, 2002, 36 : 149–153. |

| [7] | 米杰, 林良明, 刘玉琳, 等. 中国活产出生体重的影响因素[J]. 中国儿童保健杂志, 2002, 10 : 13–16. |

| [8] | Steer Philip J, Little Mark P, Kold-Jensen Tina, et al. Maternal blood pressure in pregnancy, birth weight, and perinatal mortality in the first births:prospective study[J]. BMJ, 2004, 329(7478) : 1312–1314. DOI:10.1136/bmj.38258.566262.7C |

| [9] | Xiong Xum, Buekens Pierre, alexander Sophie, et al. Anemia during pregnancy and birth outcome:a Meta-analysis[J]. Am J Perinatol, 2000, 17(3) : 137–146. DOI:10.1055/s-2000-9508 |

| [10] | 陈新. 双胎与脑性瘫痪的流行病学研究[J]. 中国公共卫生, 2001, 17(3) : 284. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23

, 周永兰2, 姜梅芳2, 王晓蓉2, 郑俊池3, 李竹3

, 周永兰2, 姜梅芳2, 王晓蓉2, 郑俊池3, 李竹3