2. 国际铜业协会

洗衣机是人们日常生活的主要家用电器, 使用非常普遍, 据经验, 日常生活中洗衣机用久后底部往往有一股发霉的气味。随着人们对卫生健康的日益重视, 消费者对洗衣机的可能交叉污染状况提出了质疑。本研究于2004年6月份抽样调查了上海市居民家用的128台全自动涡轮洗衣机, 并进行优势菌群分析, 以期对洗衣机中微生物污染情况进行评价, 以便为将来改进洗衣机的卫生性能和合理使用提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 对象随机选择上海市128台家用全自动涡轮洗衣机进行调查。

1.2 材料模拟洗衣机底盘条件的抑菌试验材料为锡青铜、H65黄铜、H68黄铜。

1.3 方法 1.3.1 现场调查(1)调查表和采样点:自行设计调查表, 对被调查用户的洗衣习惯、洗衣机底盘材质等进行询问; 对全自动涡轮洗衣机做结构分析后决定将采样点设在内外桶空隙之间的洗衣机底盘上。(2)采样步骤:用灭菌生理盐水湿润棉拭子, 在内外桶空隙之间的洗衣机底盘上选25 cm×25 cm面积有顺序地来回涂抹3次, 用灭菌剪刀剪去棉签柄部分, 将棉拭子放入15 ml生理盐水内, 4 h内送检。(3)测定指标:细菌总数、总大肠菌群、霉菌, 并对污染严重的采样管进行优势菌群分析, 确认主要污染微生物的类别。(4)检验方法:参照《公共场所卫生标准检验方法》-GB/T18204-2000进行。

1.3.2 模拟洗衣机底盘环境条件对不同底盘材质的抑菌试验将3种待试材料(锡青铜、H65黄铜、H68黄铜)裁剪成5 cm×9 cm。用酒精除去每种材料上可能沾有的污染物, 放置12 h, 使酒精自然挥发后, 再用蒸馏水擦洗、用无菌棉擦后待用。取4只1 000 ml烧杯, 在其中3只烧杯中分别放入3种待试材料, 加水正好淹盖待试材料, 1只烧杯作为对照, 不放任何材料。然后加入菌液, 最初浓度为105~106cfu/ml, 在即刻, 1, 3, 6, 24, 48 h计算菌落数, 比较上述材料的抑菌性能。选用大肠埃希菌作为评价抑制细菌效果的指示菌, 白色念珠菌作为评价抑制真菌效果的指示菌。

1.4 统计分析所有数据输入Epi2000数据库, 采用SPSS软件进行分析。不同影响因素的细菌总数和霉菌的超标率比较, 用Pearson χ2检验, 检验标准α=0.05。

2 结果 2.1 洗衣机的微生物污染状况采样时环境温度在22~32℃, 湿度在85%左右。洗衣机国家无相应的卫生标准, 因此, 参照公共场所卫生用品标准(WS 205-2001)中其他类公共用品卫生标准进行评价, 参照该标准, 洗衣机的细菌总数超标率为81.3%, 总大肠菌群检出率为100%, 霉菌检出率为60.2%。其中有70台洗衣机细菌总数、总大肠菌群、霉菌同时超标, 占总数的54.7%。

2.2 洗衣机采样部位材质与微生物指标的关系在被调查的洗衣机中, 采样部位材质有2种:一种是塑料, 另一种是不锈钢。其中塑料的有96台, 不锈钢的有32台。在塑料材质的洗衣机中有64台细菌总数超标, 59台霉菌总数超标, 其中17台细菌总数与霉菌总数同时超标; 不锈钢材质的洗衣机中有27台细菌总数超标, 18台霉菌总数超标, 其中11台细菌总数与霉菌总数同时超标。采样部位材质对细菌总数、霉菌总数、细菌总数与霉菌总数同时超标的影响经统计学检验, P值分别为0.601, 0.602, 0.539, 未发现塑料和不锈钢对细菌总数和霉菌有影响, 差异无统计学意义。

2.3 洗衣机使用频率与微生物指标的关系家庭洗衣机使用频率不同, 部分为1~3 d使用1次, 部分为7~10 d使用1次。从被调查的样本中, 未发现洗衣机的使用频率对被采样部位微生物的生长有明显影响。使用频率对细菌总数、霉菌总数及细菌总数、霉菌总数同时超标的影响经统计学检验, P值分别为0.892, 0.112, 0.105, 因此, 不能认为洗衣机的使用频率对被采样部位细菌总数和霉菌总数的生长有影响。

2.4 洗衣完毕后盖盖与微生物指标的关系居民用洗衣机有不同的习惯, 部分是洗衣完毕后仍将洗衣机盖开着; 部分则拿走衣物后将洗衣机盖关好; 还有为洗衣机缝制了特定的套子, 洗衣完毕后盖好盖, 又立即盖上套子。在被调查的128台洗衣机中, 有100台洗衣机是洗衣完毕后立即盖好盖, 有28台是不立即盖盖。马上盖盖的100台洗衣机中有60台细菌总数和霉菌总数同时超标; 28台没有马上盖盖的洗衣机中, 有10台细菌总数和霉菌总数同时超标。洗衣机洗衣完毕后是否马上盖盖对细菌总数超标和霉菌总数的检出经统计学检验, P值为0.023。

2.5 最后一次洗衣时间与采样时微生物的关系最后一次洗衣时间对采样时细菌总数、霉菌总数和细菌总数、霉菌总数同时超标的影响经统计学检验, P值分别为0.331, 0.560, 0.376, 因此不能认为最后一次洗衣时间(如刚洗完、1 d前、3 d前、5 d前或7 d前使用)与样本检测出的微生物结果有明显相关关系。

2.6 洗衣机抗菌功能与采样时微生物的关系洗衣机本身具备的一些抗菌功能对细菌总数、霉菌总数及细菌总数、霉菌总数同时超标的影响经统计学检验, P值分别为0.037, 0.217, 0.270, 因此, 认为洗衣机本身材料有抗菌功能对细菌总数的生长有影响。

2.7 微生物鉴定对洗衣机污染比较严重的采样管样品进行微生物学鉴定。结果显示, 优势菌群是深红酵母、铜绿假单胞菌、粘液沙雷菌、腐败希菌、白杰尔孢子菌、指甲隐球菌。

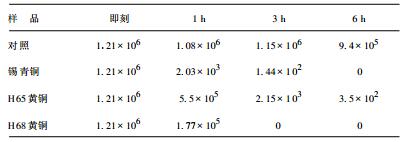

2.8 模拟洗衣机底盘件, 不同底盘材质的抑菌试验结果 2.8.1 受试样片对大肠埃希菌的抑菌试验结果(表 1)| 表 1 3种受试样片对大肠埃希菌的抑菌作用(菌落数) |

3种铜质样片水中的菌落数随着时间的增加而下降。H68黄铜对大肠埃希菌抑菌作用最强, 3 h即可使水中大肠埃希菌达到0;锡青铜次之, 6 h可使大肠埃希菌达到0;H65黄铜对大肠埃希菌亦有抑菌作用, 可使大肠埃希菌从106下降至102。

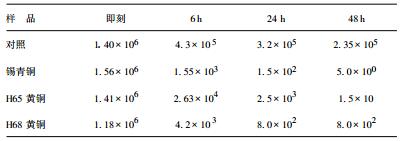

2.8.2 受试样片对白色念珠菌的抑菌试验结果(表 2)| 表 2 3种受试样片对白色念珠菌的抑菌作用(菌落数) |

锡青铜、H65黄铜和H68黄铜在6, 24和48 h这3个时间段对白色念珠菌均有明显的抑菌作用, 48 h时这3个铜质样片水中的菌落数量均已从百万数量级降至10位数和个位数。

3 讨论有学者〔1, 3〕研究过家庭用品的污染, 提出所有家庭用品的污染都可以成为传播微生物污染的媒介, 也可能成为被二次污染的对象, 必须对被污染的家庭用品采取及时、有效的消毒方法。本次调查的洗衣机仅仅是居民家庭用洗衣机, 微生物的污染率比较高。在公共洗衣机洗衣过程中活的螨虫可以从污染物件上转移到非污染的物件上〔3〕。Vyszenski-Moher等研究了洗涤用水的温度、洗涤前浸泡时间、洗涤剂和漂白剂的浓度对各种螨虫杀灭的影响〔4〕

由于国家无相应的卫生标准, 因此, 本文是参照公共用品中其他类公共用品卫生标准进行评价。参照该标准评价, 洗衣机的细菌总数超标率为81.3%, 总大肠菌群检出率为100%, 每25 cm2的数值范围在25~50个, 霉菌检出率为60.2%。其中有70台洗衣机细菌总数、总大肠菌群、霉菌同时出现超标, 占总数的54.7%。

调查发现, 相当数量的洗衣机停放在通风不佳的地方或潮湿的卫生间内, 环境中湿度较高; 大多数家庭没有洗衣后开盖及通风除湿的习惯, 这些都会促使洗衣机内微生物的繁殖。调查发现, 使用带抗菌功能的洗衣机, 其微生物的检出率要低于无抗菌功能的洗衣机。从模拟洗衣机底盘环境条件结果可见, 锡青铜、H65黄铜、H68黄铜均有较强的抑菌作用。这3种材料的共性是都含有铜, 铜是一种天然的金属元素, 虽然它的抑菌、杀菌的主要机制尚不明了, 但目前认为铜能通过接触反应到达微生物表面, 破坏细胞膜结构, 进入细胞体内与相应的酶结合, 导致酶的催化作用失效, 同时通过光催化反应, 产生自由基, 氧化损伤细胞, 最终导致微生物的死亡。

| [1] | Ojima M, Toshima Y, Koya E, et al. Hygiene measures considering actual distributions of microorganisms in Japanese households[J]. J Appl Microbiol, 2002, 93(5) : 800–809. DOI:10.1046/j.1365-2672.2002.01746.x |

| [2] | Ojima M, Toshima Y, Koya E, et al. Bacterial contamination of Japanese households and related concern about sanitation[J]. Int J Environ Health Res, 2002, 12(1) : 41–52. DOI:10.1080/09603120120110040 |

| [3] | Arlian LG, Vyszenski-Moher DL, Morgan MS. Mite and mite al-lergen removal during machine washing of laundry[J]. Allergy Clin Immunol, 2003, 111(6) : 1269–1273. DOI:10.1067/mai.2003.1547 |

| [4] | Vyszenski-Moher DL, Arlian LG, Neal JS. Effects of laundry de-tergents on dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssi-nus, and euroglyphus maynei[J]. Ann Allergy Asthma & Immunol, 2002, 88(6) : 578–583. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23