2. 日本仓敷艺术科学大学人间环境科学

当前, 室内空气污染问题已经成为国际上关注的环境问题之一。20世纪80年代始, 新建装修居舍和写字楼的使用者, 相继出现头晕、头痛、咳嗽、平衡感觉失调, 流泪、眼、鼻、咽喉不适, 以及频发的黏膜、皮肤和呼吸系统等多种临床症状, 称之为病态建筑症候群(sick building syndronme, SBS)或病态居室症候群(sick house syndrome, SHS)〔1〕。由于涂装材料、杀虫剂、芳香剂等的广泛应用, 致室内空气化学物质污染日益严重; 节能建筑的高气闭性和换气不足, 使室内空气污染加重〔2-4〕。资料提示:室内空气污染物浓度多为室外的2~5倍, 甚至可高达100多倍〔5, 6〕; 室内空气污染物种类多、来源、影响因素复杂, 已构成对人类健康的危害。虽然, 对于甲醛(formaldehyde, HCHO)为代表醛酮类化学物质和挥发性有机化学物质(volatile organic compounds, VOCs)研究时有报道, 但对此长期动态研究的报道相对较少。作者利用某新校舍使用之际, 对不同用途室内空气中醛酮类(aldehyde etones)化学物质[甲醛、丙酮(acetone)、乙醛(acetaldehyde)]和VOCs污染, 实施动态变化检测。

1 对象与方法 1.1 仪器与试剂 1.1.1 醛酮类分析高效液相色谱仪(HPLC)(日本TOSOH公司); 色谱柱: Nova-Pak C18(美国Waters公司), 150 mm×319 mm ID; UV-8010紫外分光检测器(日本TOSOH公司); 被动采样器Sep-Pak DNPH Xposure (美国Waters公司); 甲醛-2, 4-二硝基苯肼(HCHO2DNPH)标准品、丙酮-DNPH标准品、乙醛-DNPH标准品均为色谱纯(日本东京化成公司); 乙腈, 色谱纯, 其他试剂为分析纯(日本和光纯药公司)。

1.1.2 VOCs类分析气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/SIM-QP200 GF (京都SHIMADZU公司), 配有自动进样器, 毛细管色谱柱; DB-6-24 30 m×0.32 mm ID (美国J & W Scientific公司); TADA M-1有机气体采样器# 3500(美国3M公司)采集有机气体、蒸气分子样品。二硫化碳, 色谱纯(日本和光纯药公司)。

1.2 采样 1.2.1 采样点选择新建3个月后的教师办公室、教室、讨论室各一室为调查点, 室外10 m处为对照点。调查点各设一采样点, 采样高度距地面1.2 m。VOCs样品以美国3M公司有机气体采样器# 3500, 利用气体分子的自由扩散原理采集, 每周采样一次, 每次12 h, 连续4周采样; 以劳动卫生研究用采样泵(日本柴田科学公司)收集醛酮类样品, 采样流量1.0 L/min〔7〕, 每月上旬采样, 每次12 h, 连续13个月。样品密封回送实验室。

1.2.2 样品处理与分析(1)醛酮类:以乙腈缓慢抽出提取Sep-Pak DNPH Xposure内采集的甲醛、丙酮、乙醛, 经孔径0.45μm个体过滤器(日本TO YOADVAN TEC公司)滤过收集; 利用Nova-Pak C18分析测定。(2) VOCs :按照3M有机气体采样器使用说明书, 以CS2缓缓振动洗脱1 h, 洗脱液GC-MS/SIM定量分析。分析条件:选用DB-624色谱柱, 柱温40 ℃维持5 min, 再以3 ℃/min递增至135 ℃; He为载气, 流速8 ml/min; 加样气化温度150 ℃, 加样量1.0 μl。

1.3 统计分析应用JMP 5.0统计软件进行相关因素分析。

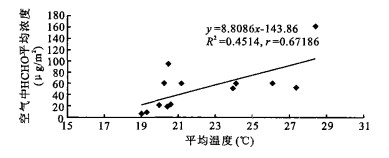

2 结果 2.1 醛酮类化学物质检测结果 2.1.1 甲醛(图 1)

|

图 1 室内空气中甲醛的释放水平与室温变化的关联 |

甲醛是新装建使用初校舍室内空气污染的主要成分, 并以教室内污染浓度为最高(143μg/m3), 超过室内空气标准值(100μg/m3); 随之逐渐下降, 8月时甲醛污染浓度急速回升, 各室内空气中甲醛污染浓度均超过空气标准值, 教师办公室甲醛浓度达230μg/m3, 超过使用初期水平; 11月始再次下降, 冬季各室内空气中甲醛浓度仅为10μg/m3左右。然而, 第2年早春再度呈现上升的趋势, 教室、讨论室、教师办公室室内空气中甲醛浓度分别为81.69, 54.34, 43.29μg/m3。1年后, 室内空气中甲醛污染水平仍为使用初期的60%左右, 而且空气中甲醛的点时释放量与室温变化呈正相关(r > 016410, P < 0.01, n=13)。

2.1.2 丙酮丙酮污染浓度在使用初期教室室内空气中为669μg/m3、教师办公室为436μg/m3、学术讨论室为676μg/m3; 13个月后分别降至34, 49和52 μg/m3。其间丙酮污染浓度随校舍使用时间的推移呈现波浪样起伏下降。

室内空气中乙醛在13个月的调查期间均有检出, 最高污染水平见于夏季8月间(教室224μg/m3, 教师办公室为229μg/m3, 讨论室213μg/m3); 13个月后污染水平虽然下降至使用初的1/5~1/2, 但各点仍均有检出, 并随室温变换呈现螺旋样降低的趋势。

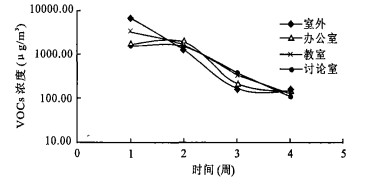

2.2 VOCs (图 2)

|

图 2 室内空气中VOCs的时间动态变化 |

在新建使用初期室内空气中VOCs的浓度远远超过室内空气质量标准值(300~500μg/m3), 其中教室高达3 312μg/m3; 室外空气中VOCs浓度为6 853μg/m3。图 2显示, VOCs物质在1个月观察期的经时变化, 即室内空气中VOCs浓度以使用初最高, 继之迅速下降, 1个月后降至初期的1/10~1/20。使用初期自室内空气中检出的VOCs物质中90 %为甲苯, 分别为1 704, 3 044, 1 393μg/m3(室内空气质量标准值260μg/m3); 乙苯、丁酮、二甲苯、苯均有不同水平的检出; 丁醇、二氯(代)苯、甲基-2-异戊烯炔、四氯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙酯、三氯乙烷等也在部分样品中有微量检出, 并呈现随时间推移相对迅速降低的趋势。

3 讨论本研究结果表明, 室内空气中醛酮类化学物质污染浓度较高的原因主要有:(1)校舍建筑结构工艺的节能和高气密性, 易于该类化学物质在室内空气中滞留。(2)甲醛作为防腐剂和胶合剂成分广泛应用于建材、装修材料和家具材料, 并渗透其内部, 致使在新装建室内空气中甲醛的释放量和释放速度夏季高于冬季, 且持续时间较长; 甲醛的污染状态呈现伴随建成使用时间的推移较长时间持续存在, 并随温度改变呈逐年螺旋样下降趋势。丙酮因广泛用于有机溶剂、染料、橡胶的制造, 普遍存在于建材、装修材料和家用具材料中, 不断地向周围环境中释放。乙醛化学性质活泼, 不但经常伴随甲醛污染室内空气, 生活其他来源的污染也很多。丙酮和乙醛所致室内空气污染状态呈现持续较长时间的波浪样逐渐下降趋势。以甲苯为代表的VOCs类化学物质在新建使用初室内空气中有较高的浓度, 继之迅速降低, 主要原因在于VOCs类物质多存在于表层的涂装材料, 使用之初即快向室内空气逸出并持续大量释放, 而且VOCs污染较甲醛在室内环境中持续滞留时间较短。初始时高浓度VOCs污染可能还与室外外装涂料也含有大量挥发性有机化学物质, 并快速释放至环境空气中有关联(室外VOCs浓度高达6 853μg/m3)。

| [1] | Ikeda K. sick house syndrome[J]. Seikatsu to Kankyo, 1998, 43 : 24–33. |

| [2] | Matsumura T. The indoor air contamination by chemicals: VOC and formaldehyde[J]. J Soc Atmos Environ, 1996, 31 : A154–A164. |

| [3] | Dai H, Asakawa F, Suna S, et al. The VOCs concentration in the living environment and individual exposure in university[J]. J Shikoku Public Health Soc, 2000, 45(1) : 75–78. |

| [4] | Suzuki Y, Nakano N, Suzuki K. Portable sick house syndrome gas monitoring system based on novel colorimetric reagents for the highly selective and sensitive detection of formaldehyde[J]. Environ Sci Technol, 2003, 37(24) : 5695–5700. DOI:10.1021/es0305050 |

| [5] | 童智敏, 赵进顺, 叶明宪, 等. 居室空气中挥发性化学物的遗传毒性研究[J]. 中国公共卫生, 2004, 20(5) : 575–576. |

| [6] | WHO regional office for europe.Indoor air pollutants: exposure and health effects[R].Report on a WHO meeting, 1982. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140138508963184?queryID=%24{resultBean.queryID} |

| [7] | Matsumura T, Andou M, Myoti S.The exploitation for passive sampler to formaldehyde[C].The twenty-fourth times proseminar with building environmental hygiene manage technology, 1997, 38-39. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23

, 浅川富美雪2

, 浅川富美雪2