2. 中国辐射防护研究院,山西 太原 030006

2. China Research Institute of Radio-protection, Taiyuan 030006 China

通过慢性摄入或事故急性摄入(如急性吸入、伤口摄入)等途径进入工作人员体内的241Am,经过代谢循环沉积在全身骨组织中,导致骨组织受到剂量损害[1]。可以通过骨组织中滞留的241Am的总活度来估算骨组织所受的当量剂量,以评估骨组织的健康风险。通常采用全身计数器或器官计数器等设备从人体外部,针对目标器官进行直接测量,以评估人体骨组织中241Am的活度[2]。选择探测效率高的测量设备,辅以合适的测量几何,将探测器紧贴人体头骨、膝盖骨等覆盖软组织相对较薄的位置,能够得到较好的测量效果。

本文对1名长期操作镅放射源的工作人员进行头骨内241Am的定量测量以评估其全身骨内镅的滞留量。

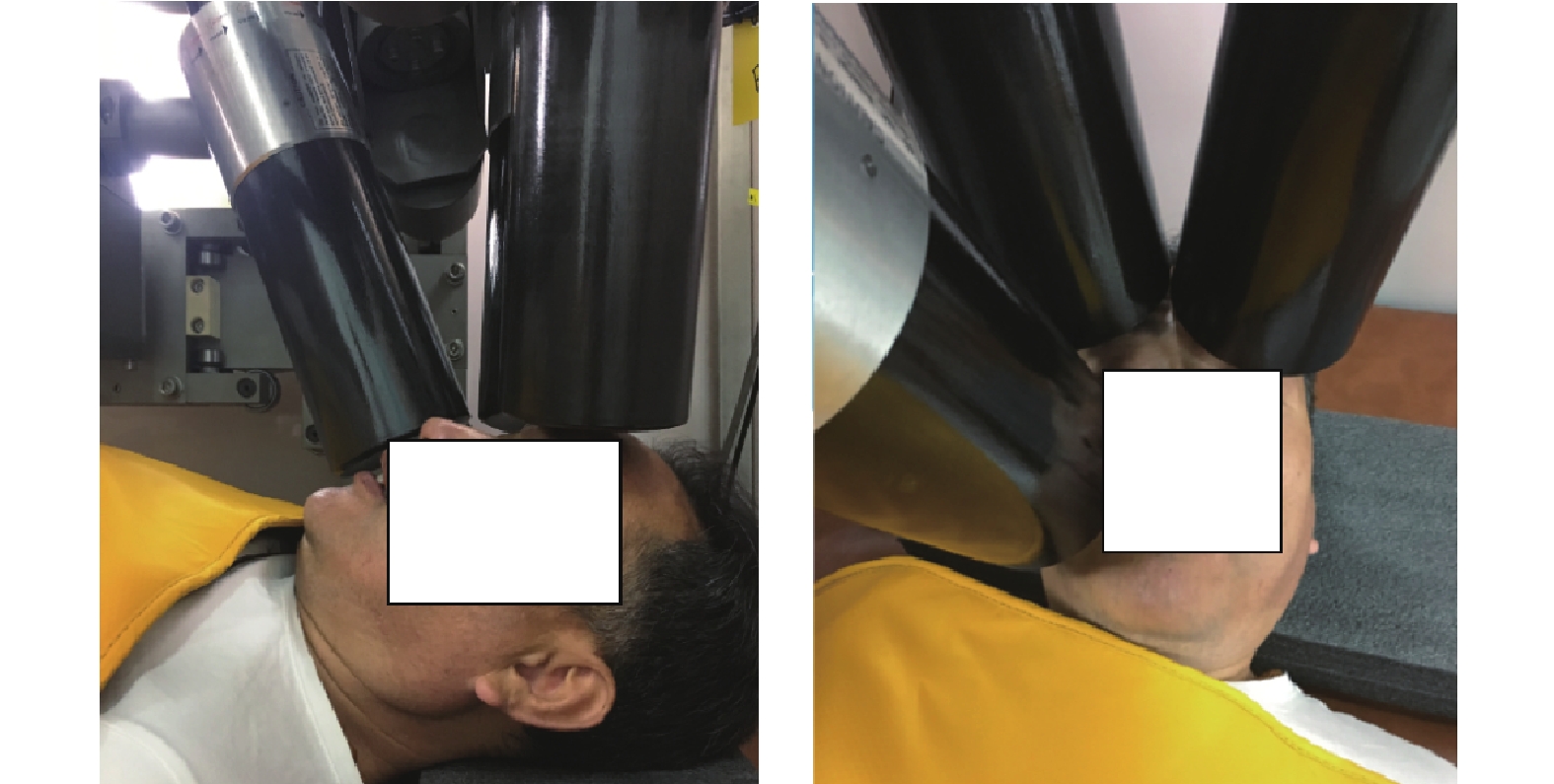

1 材料与方法 1.1 测量设备原子能院全身计数器设备配有4台美国生产ORTEC同轴宽能HPGe探测器,型号为GEM-S9430P4-SMP-S,配备CFG-PG4-5-S型低温恒温装置,A257P放大器,为了更好的贴合人体头骨,文中使用靠近人员头部上方的2台探测器42916A和42915B。每个HPGe探测器晶体直径约93 mm,厚度约30 mm,有效测量面积约为6790 mm2。晶体安装在一个铝杯内,外封0.9 mm厚度的碳符合材料窗。探测器系统用于测量X、γ射线,工作能量范围为10 keV~2 MeV,探测器内部结构见图1,内部结构尺寸见表1,性能指标见表2。

|

图 1 HPGe探测器内部构造及装配图 Figure 1 Internal structure and assembly drawing of HPGe detector |

|

|

表 1 HPGe探测器内部结构尺寸(mm) Table 1 Internal structure dimensions of HPGe detector(mm) |

|

|

表 2 HPGe探测器性能指标 Table 2 Performance indices of HPGe detector |

测量设备置于屏蔽室中,以降低环境本底对测量的影响。为了达到对宇宙射线及环境辐射较好的屏蔽效果,屏蔽室构造采用多种材料复合的结构形式。材料由内到外依次为:0.4 cm聚乙烯、0.6 cm铜、1 cm铅、15 cm碳钢。屏蔽体内部尺寸为180 cm(长) × 110 cm(宽) × 170 cm(高)。

1.3 测量软件使用ORTEC公司的Maestro软件对γ谱进行采集和分析。使用系统定义2个输入,能够实现分别对两个头骨测量探测器的单独数据采集。

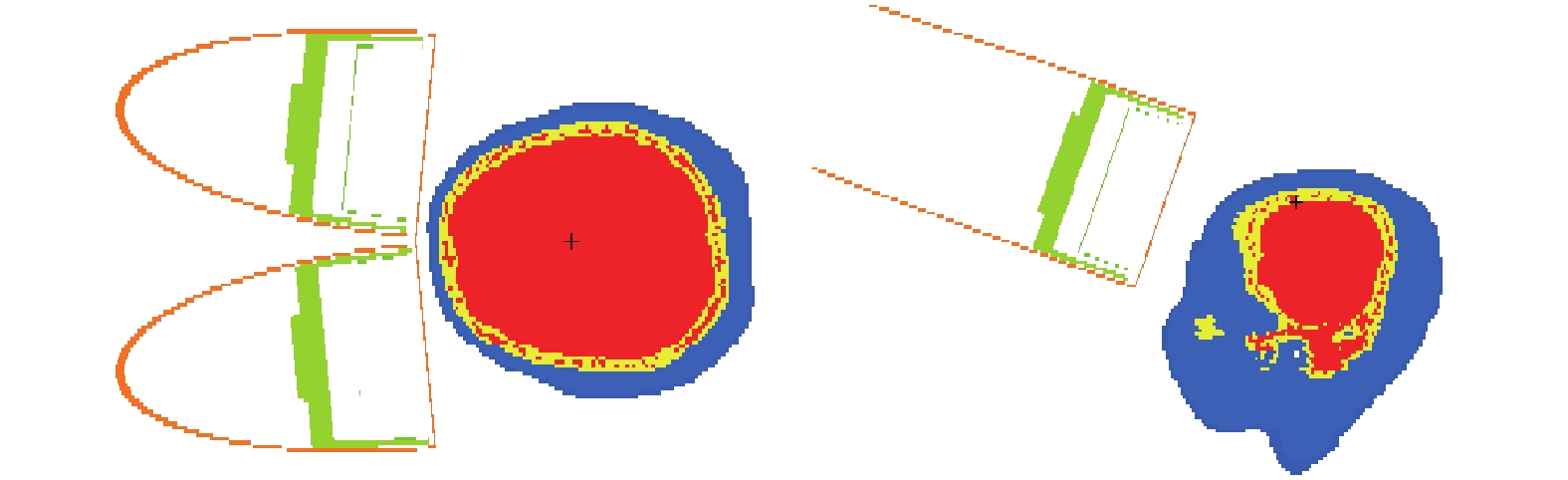

1.4 测量实验在对人员进行头骨内241Am测量时,人员平躺在屏蔽室内测量床上,颈部以下部位覆盖铅屏蔽衣,减少身体其他部位所含放射性核素对头骨测量的影响。

为尽可能减少被测人员不适感,测量时间为20 min。测量前,调整探测器入射窗面尽可能贴近人员头骨前额。探测器测量头骨内241Am发射的能量为59.5 keV的γ特征能量峰。人员测量几何见图2,测量谱见图3,扣除环境本底后测量数据见表3。

|

图 2 全身计数器设备对工作人员头骨内241Am59.5 keV能量峰进行测量(使用靠近额头的两台HPGe探测器42915A和42915B) Figure 2 Measurement of241Am 59.5 keV energy peak in the skull of a worker by whole-body counter (two HPGe detectors 42915A and 42915B were placed near the forehead for measurement) |

|

图 3 全身计数器设备对工作人员头骨测量谱 Figure 3 Spectrum of 241Am in the skull measured by the whole-body counter |

|

|

表 3 采用全身计数器设备对工作人员头骨内241Am 59.5 keV能量峰测量数据 Table 3 241Am 59.5 keV energy peaks in the skull measured by the whole-body counter |

对人员头骨内241Am进行定量测量,除了采用全身计数器设备对头骨进行实验测量外,还需要结合测量的探测效率。本文采用蒙卡模拟的方法对全身计数器测量人员头骨内241Am进行探测效率的虚拟刻度。刻度采用CRAM(Chinese Reference Adult Male voxel model)中国成年男性参考人体素模型[3]。模型代表人身高170 cm,体重60 kg,头部体素大小:1.741 mm × 1.741 mm × 1 mm;头部体素阵列:120 × 120 × 230;头部外围长方体尺寸:208.92 mm × 208.92 mm × 230 mm。

由于CRAM模型头部与实际被测人员头部外形存在差异,需要对被测人员头部参数进行测量,依据测量参数调整CRAM模型头部,使其更贴近被测量人,以提高探测效率刻度的准确度。需要采集的被测量人头部参数为:头长、头宽、头围。

GB/T 5703—1999《用于技术设计的人体测量基础项目》[4]中对头长、头宽、头围进行了定义,测量方法见图4:其中,

|

图 4 头长、头宽、头围的测量 Figure 4 Measurement of head length, head width, and head circumference |

头长:眉间点和枕后点之间的直线距离。

头宽:两耳上方与正中矢状面相垂直的头部是最大宽度。

头围:由眉间点绕过枕后点的最大水平周长。(测量方法:软尺放在眉间点经枕后点绕头一周,测量时头发包含在内。)

对被测人员进行头部参数测量,头长26 cm,头宽28 cm,头围57 cm。

根据被测人员头部参数,对CRAM模型体素进行调整,使其外形尺寸与被测人员相一致,最终,体素调整结果为1.847 mm × 1.847 mm × 1 mm。

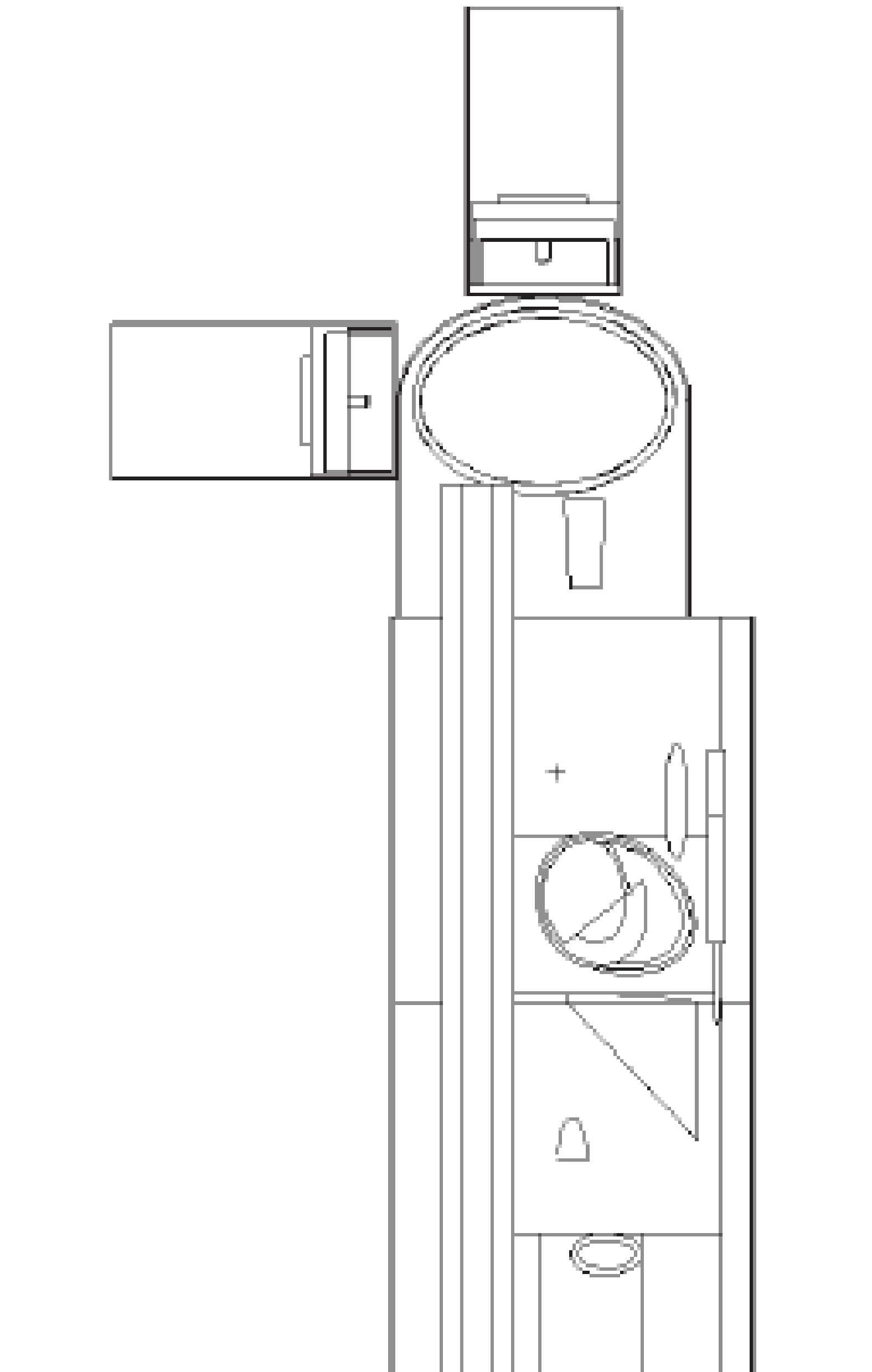

2台HGPe探头前端面夹角约为150°,测量时探测器入射窗紧贴人员头皮。蒙卡模拟CRAM头部测量位置如图5所示,放射源241Am均匀分布于模型头盖骨(Cranium)和下颌骨(Mandible)中(不含脊椎),包括皮质骨(CB)和SPA松质骨(SPA)。探测效率模拟结果见表4。模拟计算探测效率结合表3中实际测量计数,最后计算出该名工作人员头骨中241Am滞留量约为152 Bq。

|

图 5 CRAM头骨测量模拟俯视图和侧视图截面 Figure 5 Top view and side view cross-sections of simulated CRAM for skull measurement |

|

|

表 4 蒙卡探测效率模拟结果 Table 4 Detection efficiency measured by Monte Carlo simulation |

美国超铀核素登记处(USTR: United States Registry of Transuranic Nuclides)开展的一项研究显示241Am在全身骨骼中的活度分布与骨骼的重量比例(尤其是灰重)较一致[5]。通过测量头骨241Am活度来推算全身骨骼中241Am沉积量是可取的,因此可以利用头骨占全身骨骼干重的比例作为由头骨241Am的测量活度推算全身骨骼中241Am沉积量的系数。

表5为我国正常成年人的骨骼重量参数[6]。中国成年男性头骨(颅骨,下颌骨)干重约占全身骨干重的18.86%,结合前文计算出该名工作人员头骨中241Am滞留量约为152 Bq,推算全身骨中241Am滞留量约为806 Bq。

2 结 果使用全身计数器对人员头骨进行测量,得到头骨内241Am特征能量峰计数;依据被测人员头部外形参数对CRAM体素模型进行尺寸修正,并采用蒙卡模拟的方法对全身计数器测量人员头骨内241Am进行虚拟刻度,得到探测效率。模拟计算探测效率结合实际测量计数,最后计算出该名工作人员头骨中241Am滞留量约为152 Bq。中国成年男性头骨(颅骨,下颌骨)干重约占全身骨干重的18.86%,推算全身骨中241Am滞留量约为806 Bq。

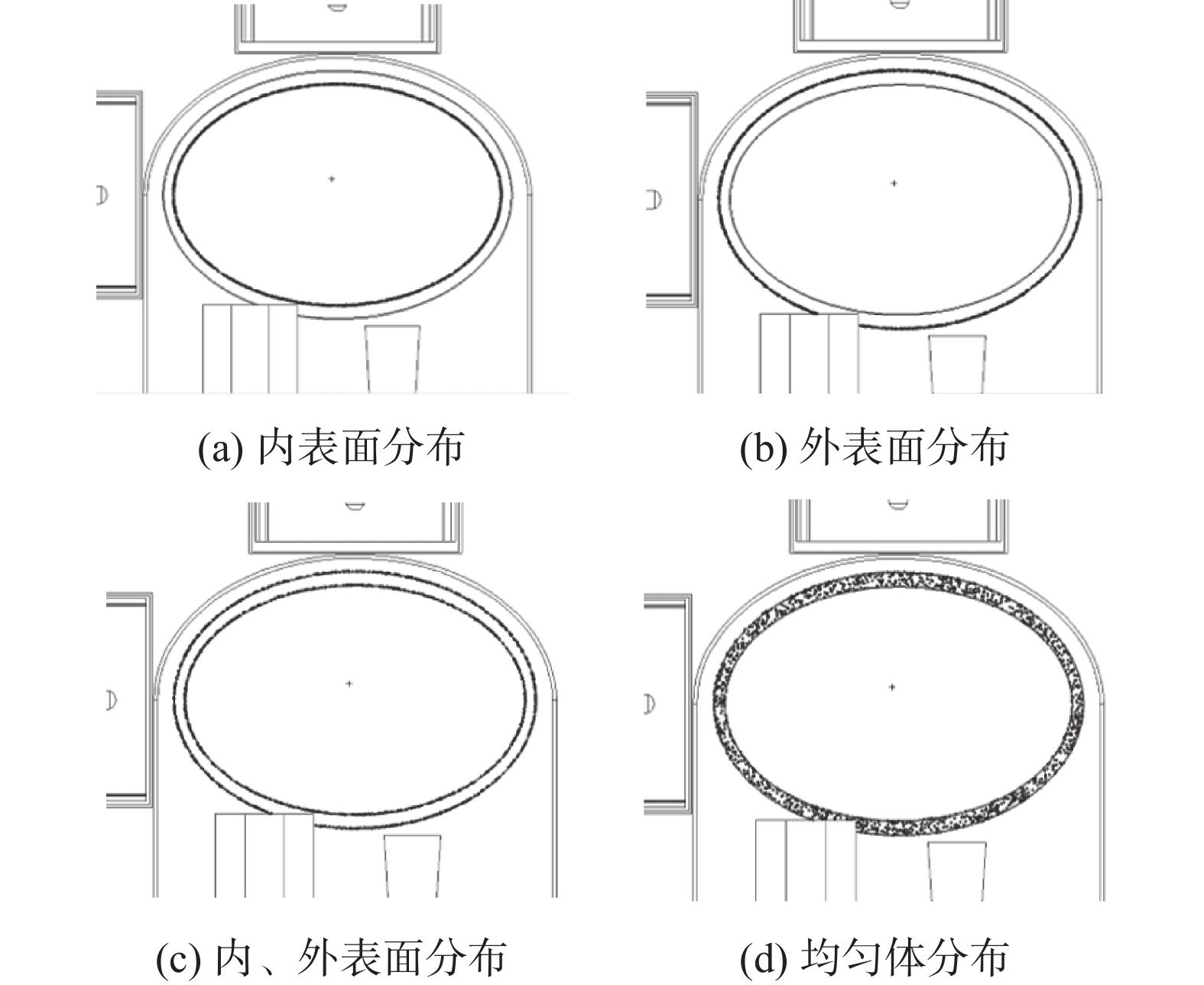

有研究显示241Am参与骨细胞代谢时,早期主要存在于内部的骨髓细胞中,随着骨细胞的代谢及骨质的钙化,241Am逐渐沉积于骨表面。为了研究241Am在头骨内的分布位置对探测效率的影响,采用蒙卡模拟的方法分别计算241Am在头骨内均匀体分布、头骨内表面分布、头骨外表面分布以及头骨内、外表面分布4种分布方式下的探测效率。

提取CRAM体素模型头骨最内层和最外层体素并重新编号,根据编号定义放射源分布方式。将两个探头分别放置于人员的头顶(42915B)和头部正后方(42916A),探头位置模拟示意见图6,放射源分布示意见图7,模拟结果见表6。

|

图 6 探头模拟位置示意图 Figure 6 Schematic diagram of probe positions |

|

图 7 4种放射源分布方式 Figure 7 Four distribution patterns of radioactive sources |

由表6 4种放射源分布方式的探测效率模拟结果可以看出:与均匀体分布相比,在相同数量抽样粒子束下,对于内表面分布,由于头骨自吸收,导致探测系统的探测效率降低,低能范围尤为明显;对于外表面分布,由于放射源距离探头的距离较近,所以探测系统的探测效率较高;对于内、外表面分布,由于上述两种影响同时作用,使得其探测效率的处于内表面分布和外表面分布之间。对于本文关注的241Am 能量为59.5 keV的γ射线的探测效率,4种分布方式的探测效率之间的差别与低能γ射线相比相对较低,

本文中采用头骨内均匀分布的方式较合理。但也说明计算探测效率时假定的241Am 在头骨中的分布方式与真实241Am 在头骨中分布情况的不同引起的探测效率的计算误差会对最终头骨内241Am滞留量的计算带来一定的误差。

人体头骨外部覆盖头皮软组织,软组织对头骨中241Am发射的γ射线具有一定的阻挡作用。本文采用蒙卡计算的方法,评估不同头皮软组织厚度对测量头骨中241Am探测效率的影响。放射源为头骨均匀体分布,模拟3种不同厚度(3 mm、5 mm、9 mm)头皮软组织的探测效率,计算结果见表7。

|

|

表 7 探测效率模拟结果 Table 7 Simulation of detection efficiency |

表7显示头皮软组织的厚度增加,对γ射线的吸收相应增加,使得测量系统的探测效率降低,在测量241Am 能量为59.5 keV的γ射线时,3 mm与9 mm相比探测效率误差达到30%。现实中无法通过测量手段确定被测人员头骨表面软组织的厚度,本文采用CRAM模型中国代表人的均值,这也将对最终头骨内241Am滞留量的计算带来一定的误差。

|

|

表 6 4种放射源分布方式探测效率模拟结果 Table 6 Simulation of detection efficiency with four distribution patterns of radioactive sources |

通过实验测量和蒙卡模拟计算方法,可以估算出摄入241Am的工作人员全身骨内镅的滞留量,但仍需考虑计算过程中将会引入一定的误差。针对本案例,根据人员全身骨内镅滞留量对人员待积有效剂量和骨组织的当量剂量进行评估,需要对该名工作人员的既往操作史进行回溯调查,以获得人员摄入241Am的更多信息。

| [1] |

International Commission on Radiological Protection. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides - Part 2 ingestion dose coefficients[R]. [S. l. ]: ICRP, 1993.

|

| [2] |

Gualdrini G, Battisti P, Biagini R, et al. Development and characterisation of a head calibration phantom for in vivo measurements of actinides

[J]. Appl Radiat Isotopes, 2000, 53(1/2): 387-393. DOI:10.1016/S0969-8043(00)00174-3 |

| [3] |

Zhang BQ, Ma JZ, Liu LY, et al. CNMAN: a Chinese adult male voxel phantom constructed from color photographs of a visible anatomical data set[J]. Radiat Prot Dosim, 2007, 124(2): 130-136. DOI:10.1093/rpd/ncm184 |

| [4] |

国家质量技术监督局. GB/T 5703—1999 用于技术设计的人体测量基础项目[S]. 北京: 中国标准出版社, 1999. The State Bureau of Quality and Technical Supervision. GB/T 5703—1999 Basic human body measurements for technological design[S]. Beijing: Standards Press of China, 1999. |

| [5] |

National Council on Radiation Protection and Measurements. Development of a biokinetic model for radionuclide-contaminated wounds and procedures for their assessment, dosimetry and treatment[R]. [S. l. ]: NCRP, 2006.

|

| [6] |

王继先, 陈如松. 中国参考人解剖生理和代谢数据[M]. 北京: 原子能出版社, 1998. Wang JX, Chen RS. Data of anatomical physiological and metabolic characteristics for Chinese reference man[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1998. |