根据国内外的研究报道, 矿工、地下隧洞作业人员的肺癌发病率与大量吸入氡和氡子体密切相关。氡的短寿命子体(RaA, RaC')衰变时释放的α射线, 能量高, 半衰期短, 子体与气溶胶结合后, 形成结合态子体, 可长期悬浮于空气中, 吸入后引起人体气管、支气管和肺组织的照射, 进而导致组织损伤和致癌[1]。世界卫生组织(WHO)一直关注环境因素对人类健康的影响, 氡是WHO极为重要的因素。2004年9月, WHO研究人员在《6th international conference on High Level of Natural Radiation and Radon Areas》会议上做了题为:《WHO project on Assessment of GBD form Residential Radon Exposure》的报告, 首次表示计划在世界范围内评价由于氡暴露引起的全球疾病负担(Global Burden of Disease)。GBD包含了死亡率及兼顾失去劳动能力等内容。氡及其子体照射引起的放射性危害已成为地下隧洞职业健康不可忽视的影响因素。氡与氡子体的空气动力学特性不同, 人体吸入后辐射剂量学特性也有很大不同, 氡子体引起的剂量远高于氡气本身。氡子体吸入后的剂量评价, 常采用氡子体暴露量-工作水平月(WLM)表述, 估算结果可用于氡及其子体所致人员肺癌风险的评估, 探讨致肺癌原因。

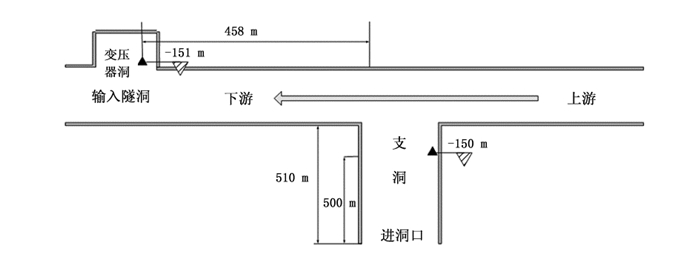

1 材料与方法 1.1 输水隧洞的基本情况此次调查的场所位于陕西省宝鸡市太白县, 引红济石工程的石沟隧洞内。石沟隧洞的施工期为2007年至2014年初, 之后停工。隧洞北侧1 km处是铁矿, 开采矿岩为主, 天然放射性核素镭和铀的水平较高。输水隧洞的平面示意见图 1。

|

图 1 疏水隧洞平面示意图 注:标高数据中“-”号表示测量点海拔低于进洞口。 |

该隧洞作业采用人工结合机械方式, 对职业危害水平尚不了解, 没有采取相应的防护措施。施工期间采取单向掘进为主, 整个作业区域通风不良, 同时, 由于引水隧洞内渗水量大, 空气气溶胶水平非常高, 因此, 氡及其子体的平衡因子较高(实测最高为0.837)。

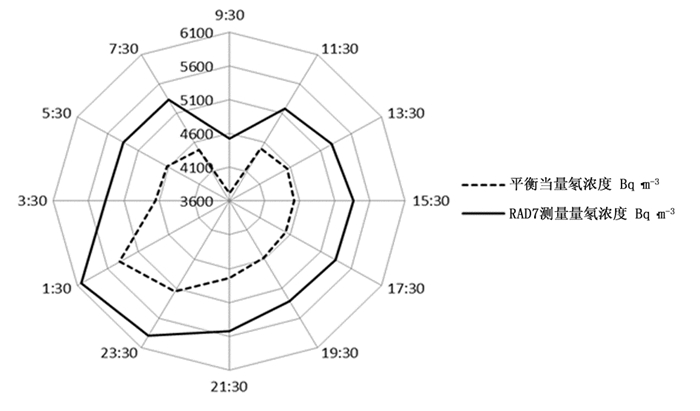

1.3 主动式测量仪器分别选用RAD7氡浓度测量仪器和EQF3220氡子体测量仪对引水隧洞下游变压器洞内的氡及其子体水平进行了测量[2]。仪器置于地面稳固处, 温度22~23℃, 相对湿度中位值57%。

1.4 被动式测量仪器[3]采样氡盒(氡钍射气分辨型)为RDS-1型, CR39固体核径迹探测元件, 中国疾控中心辐射安全所提供。确定蚀刻条件为6.5 mol/L的NaOH水溶液。蚀刻温度70℃, 蚀刻时间12 h。蚀刻后的固体核径迹探测器在光学显微镜(重庆光学仪器厂XSZ-H型)下观测径迹密度tracks/cm2。

1.5 氡及子体有效剂量估算[4]《矿工氡子体个人累积暴露量估算规范》(GB/T 18198-2000)附录A中表述:“为了简化可以把1WLM换算成0.01 Sv, 而不考虑决定该换算系数的其他因素, 例如氡子体未结合态份额的作用。”, 对其受照剂量进行估算。

2 结果 2.1 采用RAD7和EQF3220对关注点的氡浓度水平进行了测量见图 2。

|

图 2 氡浓度与平衡当量氡浓度的24小时变化情况 |

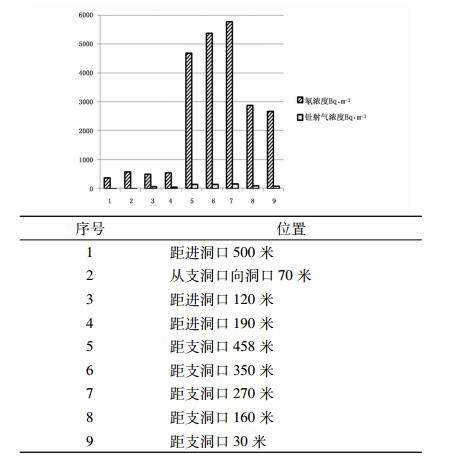

采用RDS-1累积式测量, 隧洞内氡及钍射气浓度水平测量结果见图 3。

|

图 3 隧洞内氡及钍射气浓度水平测量结果 |

根据主动式仪器和被动式仪器的测量结果, 对隧洞作业人员累积暴露量进行估算。矿下1小时人员所接受的有效剂量为(0.0071±0.00007)mSv, 假设2010年4月至2014年6月期间, 某人员在该期间工作700天, 每天有10小时在井下。氡子体总暴露量=(0.0071±0.00007)×10×700=(49.7±0.49)WLM。换算成有效剂量为(497.0±4.9)mSv。

2.2 坑道内氡及子体来源和水平 2.2.1 岩缝析出地下坑道(引水隧洞)作为一种特殊的地下建筑, 纵深较长, 结构复杂, 出口和入口较小, 岩石被覆很厚。湿度较大时, 为控制坑道内的湿度, 还会采用内循环的通风方式。因此, 铀镭等放射性核素是具有富集条件的。通过对该坑道内岩石样品的γ能谱分析, 样品的镭核素比活度120~700 Bq/kg, 远高于我国岩石建材样品中的推荐典型值50 Bq/kg, 可以说明施工坑道中的氡钍射气水平非常高。

2.2.2 被覆层氡析出支撑地下坑道内壁的岩石和土壤表面, 不可避免的具有一定的氡析出。施工接近竣工要求, 喷涂的混凝土支护对氡析出具有减弱作用, 但通过实地测量结果的分析, 仍可以给出一定参考数据。

2.2.3 微观气象条件的影响氡析出和扩散受到(压力、湿度和温度等)坑道微观气象条件的影响, 同一地点的氡浓度随气象因素变化而变化。近被覆层表面的氡浓度可在一昼夜发生几倍差异变化, 一般情况下, 凌晨高于午后, 秋冬高于春夏。

3 讨论综合考虑生产方式、劳动条件、通风状况、机械化程度等因素。2014年隧洞停工后, 隧洞内喷射混凝土支护, 客观上对氡析出具有减弱作用, 同时, 由于施工已接近竣工要求, 引水隧洞上游、下游和支洞均已打通, 隧洞内通风情况转良, 与原先施工条件有较大变化, 测量时间处于冬季(2016年2月), 在估算中应考虑此情况。因此, 可估计其氡子体总暴露量为估算水平的2倍左右, 即总暴露量处于100~120WLM之间。

从学术角度分析, 肺癌的发病率与氡子体暴露量成正比是不争事实。早在上一世纪德国的Scheelerg和捷克的Jonchinrov矿区就流行过矿工肺癌[5]。据调查分析, 矿区作业面氡气浓度较高, 是致癌的重要原因。近年来, 法国学者所进行的氡气体对大鼠致肺癌的试验取得了成果, 其暴露量约为600~21000 WLM。美国学者通过狗的氡染毒试验, 暴露量为600WLM, 吸入5年后, 试验对象发生了各种肺部肿瘤[6]。据美国铀矿工肺癌流行病调查, 当暴露量在120~358 WLM时, 肺癌发病率为预计值的4.75倍, 而捷克学者在铀矿流行病学调查研究中发现, 即使小于100 WLM的暴露量, 也观测到肺癌发病率比对照组明显增加了0.9倍, 说明观测结果即使受到个体耐受性差异影响, 但小剂量照射肺癌发生的危险性依然存在。2005年1月日内瓦的WHO报告中指出[7], 根据欧洲统计综合分析结果, 100 Bqm-3的氡浓度增加会导致肺癌的超额危险度增加16%, 而对于吸烟者, 其危险度则为非吸烟者的25倍。

从估算的结果及其辐射剂量学分析结果可以看出, 由于氡暴露水平、生产状况、统计例数、对照人群、调查方式各不相同, 所以世界范围内, 基线数据差异较大, 仅采用一个累积工作水平月(WLM)来表示致癌界限存在一定困难, 且从随机性效应的角度, 辐射致癌是不存在剂量阈值的, 仍缺少相关的流行病学和生物效应依据, 均影响到对隧洞内作业致癌主因的最终判断。此隧洞长期作业人员中(约20人), 1人确诊为肺癌发病。从氡及其子体暴露的个案角度分析, 在较短(约共700 h)的时间内, 该作业人员接受氡及其子体暴露量的迅速增加(约100~120 WLM)。考虑到同时处于恶劣的隧洞施工条件下(单向掘进通风不良, 生产性粉尘暴露量高, 隧洞内未采用防氡、降氡措施, 引水隧洞内气溶胶水平居高不下), 高氡子体暴露和生产性粉尘(游离SiO2和ThO2)对职业性危害诱发肺癌的协同效应研究值得关注, 也亟需开展进一步的工作。

| [1] |

潘自强. 我国空气中氡及其短寿命子体产生的照射[J]. 辐射防护, 2003, 23(5): 134. |

| [2] |

于水, 王功鹏, 骆亿生, 等. 部分住宅和地下空间氡浓度的监测及防护措施研究[J]. 辐射防护, 1999, 19(3): 196. |

| [3] |

杨文锴, 杨磊, 卢玉峰, 等. 用固体核径迹法测定地下场所222Rn水平[J]. 中国辐射卫生, 1999(2): 93. |

| [4] |

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GBZ/T 270-2016用矿工氡子体个人累积暴露量估算规范[S].北京: 中国标准出版社, 2016.

|

| [5] |

Field R W, Stech D J, Smith B J, et al. Residential radon gas exposure and lung cancer, the lowa radon lung cancer study[J]. Am J.Epidemiol, 2000, 151: 1091. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a010153 |

| [6] |

Kreuzer M, Gerken M, Kreienbrock L, et al. Lung cancer in lifetime nonsmoking men:results of a case-control study in Germany[J]. Br.J.Carcer, 2001, 84: 134. DOI:10.1054/bjoc.2000.1518 |

| [7] |

Krewski D, Lubin J H, Zielinski J M, et al. Residential radon and risk of lung cancer, a combined analysis of 7 North American case-control studies[J]. Epidemiology, 2005, 16: 137. DOI:10.1097/01.ede.0000152522.80261.e3 |

| [8] |

Pavia M, Bianco A, Pileggi C, et al. Meta-analysis of residential exposure to radon gas and lung cancer[J]. Bulletin of the World Health Organ. Geneva,, 2005. |