核燃料元件生产线是以UF6、锆合金为主要原材料,经化工转化、芯块制造、燃料棒制造及组件组装等工艺最终制造成核电站所需的燃料元件。

依据《中华人民共和国职业病防治法》 [1]和《工作场所职业卫生监督管理规定》 [2],我们对核燃料元件生产线关键岗位的放射性职业病危害因素进行了现场调查和监测,根据现场调查资料和放射性职业病危害因素监测结果,分析核燃料元件生产线的辐射水平。

1 材料与方法 1.1 调查对象某核燃料元件生产线于2010年8月-2012年2月进行了调试和试生产,在调试和试生产期间,我们对该生产线的主要工序存在的放射性职业病危害因素及防护措施进行了现场调查。确定主要工序有化工转化、化工回收、芯块制备及燃料棒制造及组件组装。关键岗位主要为气化水解、干燥沉淀、脱氟还原、氧化溶解、脱氟蒸氨等。现场调查期间,该生产线各工序以及防护设备等正常运行。

1.2 方法 1.2.1 现场调查我们对各工序关键岗位的操作内容进行了现场调查,根据各岗位的操作内容,综合分析各岗位存在的主要放射性职业病危害因素。

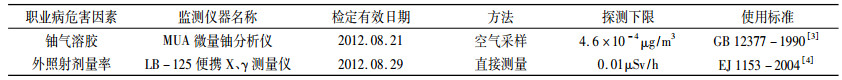

1.2.2 放射性职业病危害因素监测按照现行监测规定要求,对工作场所存在的放射性职业病危害因素进行了现场监测,监测期间厂房内工艺系统及设备处于满负荷正常运行状态。监测方法见表 1。

|

|

表 1 放射性职业病危害因素监测方法 |

|

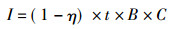

(1) |

式中: I: 5%丰度的UF6的年摄入量,Bq; e:吸入单位摄入量的放射性核素(235U丰度为5%)所致的待积有效剂量。

|

(2) |

式中: η:特殊口罩的过滤效率,取0.7; t:年有效工作时间; B:标准人的呼吸率,按1.2 m3 /h计算; C:气溶胶浓度,Bq /m3。

1.2.3.2 外照射估算本文根据工作场所外照射监测数据最大值,并结合工作人员的最大停留时间来估算本工程工作人员个人最大外照射剂量。

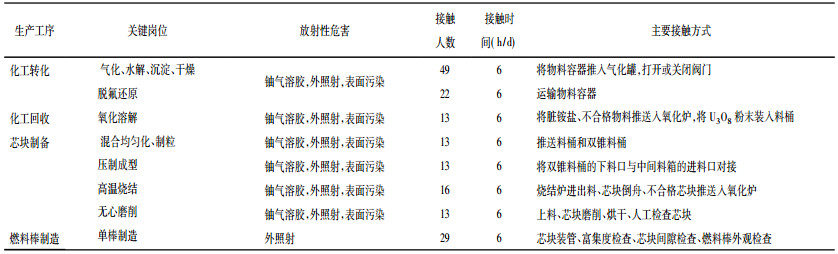

2 结果 2.1 各工序的主要职业病危害因素分布各工序的主要职业病危害因素基本分布情况,见表 2。

|

|

表 2 各工序的主要职业病危害因素分布 |

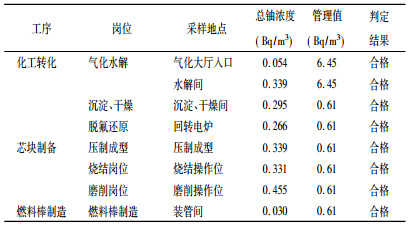

本生产线产生放射性气溶胶的工序主要是化工转化、芯块制备及燃料棒制造。对上述工序有代表性的工作地点进行了现场监测。监测结果见表 3。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002) [5]和《铀加工与燃料制造设施辐射防护规定》(EJ 1056 - 2005) [6]的规定,空气中放射性污染浓度的导出空气浓度(DAC)是按照剂量限值每年20 mSv计算。低浓铀(235U富集度按4%考虑) F类(表示肺快速吸收)的导出空气浓度(DAC) 12.9 Bq /m3,S类(表示肺慢速吸收)的导出空气浓度(DAC) 1.3 Bq /m3。

|

|

表 3 燃料棒元件生产线工作场所放射性气溶胶中铀浓度监测结果 |

核燃料元件生产线职业照射的个人剂量管理目标值为10 mSv /a。因此,该生产线的F类和S类铀气溶胶浓度的控制值分别为6.45 Bq /m3和0.61 Bq /m3。

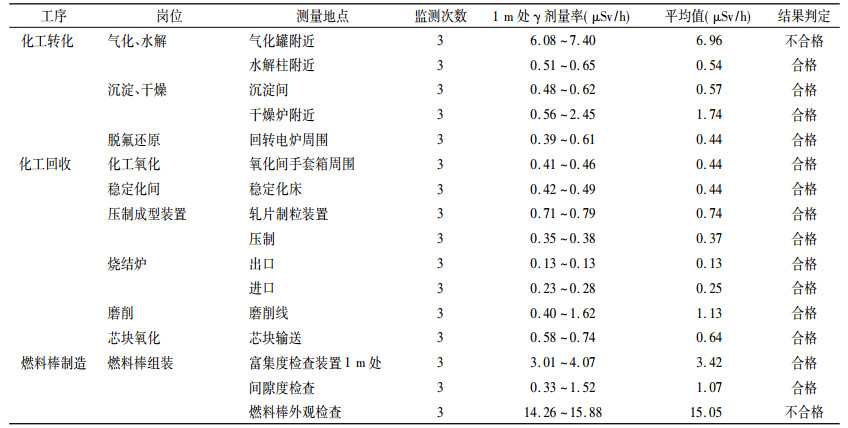

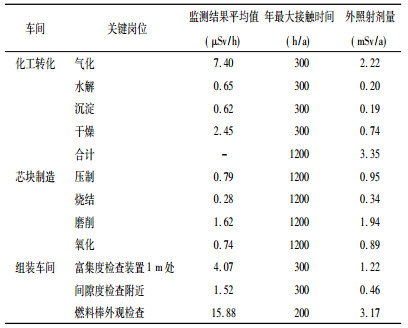

2.2.2 工作场所γ剂量率监测对该生产线工作人员经常停留或巡检位置的γ剂量率进行监测,监测结果见表 4。

|

|

表 4 工作场所γ剂量率监测结果 |

核燃料元件生产线职业照射的个人剂量管理目标值为10 mSv /a。工作人员每周工作时间按40 h计,工作场所剂量率的控制值为≤5 μSv /h。根据表 4的监测结果,气化罐附近、燃料棒外观检查周围的γ剂量率超过了控制值。另外,工作场所γ剂量率相对比较高的地方为燃料棒富集度检查装置附近。

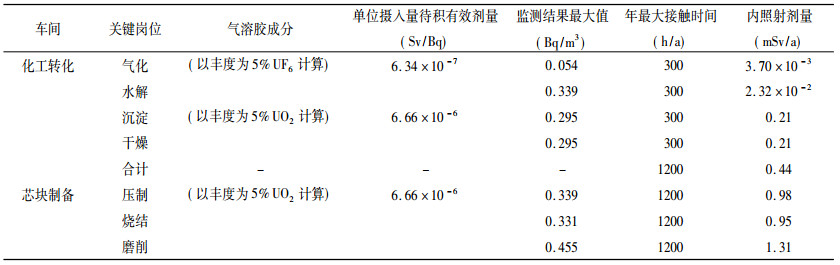

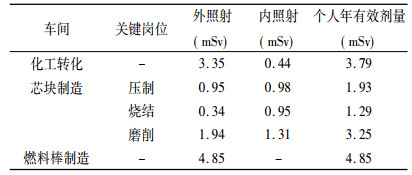

2.3 放射性工作人员个人年有效剂量估算结果根据工作场所放射性气溶胶、γ剂量率监测数据,结合现场最大工作时间,对该生产线放射工作人员最大个人年有效剂量进行估算,估算结果见表 5 ~ 表 7。

|

|

表 5 关键岗位工作人员年内照射剂量估算结果 |

|

|

表 6 工作人员年外照射剂量估算结果 |

|

|

表 7 工作人员年个人年有效剂量估算结果 |

根据现场监测结果,该燃料元件生产线铀气溶胶浓度均能控制在管理值以内。说明该生产线采取的密闭负压、通排风系统等防护措施是有效的。

根据现场监测结果,γ剂量率超标的岗位为气化岗位和燃料棒外观检查岗位。气化岗位工作人员除正常巡检外,可能会进行开关阀门、将物料容器推入气化罐等操作,燃料棒单棒外观检查岗位,工作人员近距离接触燃料棒。因此,在操作过程中,应提示工作人员注意个人防护和远距离操作。

3.2 放射性工作人员个人年有效剂量根据工作场所气溶胶浓度和外照射剂量率监测数据最大值,并结合工作人员现场最大停留时间,偏保守估算本生产线在正常运行条件下,化工转化岗位工作人员最大个人年有效剂量为3.79 mSv,磨削岗位工作人员最大年有效剂量为3.25 mSv,燃料棒制造岗位工作人员最大年有效剂量为4.85 mSv。上述估算结果说明该燃料元件生产线关键岗位工作人员最大年有效剂量均能够控制在个人剂量管理目标值以内。

综上所述,该生产线在各项辐射防护措施正常运行情况下,其放射性职业病危害因素对工作人员的辐射危害程度在可接受范围内。

| [1] |

中华人民共和国职业病防治法[S]. 2011-12-31.

|

| [2] |

国家安全生产监督管理总局.国家安全生产监督管理总局令第47号工作场所职业卫生监督管理[S]. 2012.

|

| [3] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 12377-1990空气中微量铀的分析方法激光荧光法[S].北京: 中国标准出版社, 1990.

|

| [4] |

国防科学技术工业委员会.EJ 1153-2004 X、γ外照射个人监测规定[S].北京: 中国标准出版社, 2005.

|

| [5] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标[S].北京: 中国标准出版社, 2004.

|

| [6] |

国防科学技术工业委员会.EJ 1056-2005铀加工与燃料制造设施辐射防护规定[S].北京: 中国标准出版社, 2005.

|