胚胎发育不良性神经上皮瘤(dysembryoplastic neuroepithelial tumor DNT)于1988年由Daumas-Duport首先报道并命名, 是一种少见的神经元与神经胶质混合型良性肿瘤, 以癫痫反复发作为主要临床表现, 药物治疗无效或效果较差, 手术切除是目前唯一有效的治疗方法。国内外对于本病的报道多以个案分析为主, 近几年随着颅脑磁共振成像仪(MRI)的应用和普及, 临床报道相对增多, 本文回顾性分析我院从2006 -2012年经病理证实的9例DNT, 研究探讨其MRI影像学表现, 从而提高对本病的认识及诊断准确率。

1 材料与方法 1.1 一般资料搜集从2006-2012年我院经手术后确诊的DNT患者9例, 其中男性6例, 女性3例; 年龄为16~25岁, 平均年龄23.2岁。发病时年龄12~24岁, 平均19.8岁。所有患者均有癫痫发作病史, 部分伴有不同程度头痛、恶心、呕吐等症状, 病程从1个月到6年不等, 平均1.4年, 其中5例患者服用抗癫痫药物治疗, 但效果较差。其余4例未作系统性治疗。

1.2 检查方法9例患者均行颅脑MRI平扫及增强扫描, 采用Siemens1.5T高场磁共振成像仪, 颅脑线圈, SE、TSE序列, 常规进行横轴位T1WI、T2WI、T2- FLAIR, 冠状位T2-FLAIR, 矢状位T2WI扫描。T1WI:TR 500 ms, TE 8 ms; T2WI:TR 3500 ms, TE 105 ms。层厚5 mm, 间隔1.5 mm, FOV:172×250 mm, 矩阵144×256。增强扫描采用Gd-DTPA 0.1 mmol/kg体重, 肘前静脉注射, 注射后行横轴位、矢状位和冠状位SE-T1WI扫描。由两名放射科中级以上医师对MRI图像进行分析, 对病变的部位、形态、信号特点及增强扫描后信号变化进行分析诊断。

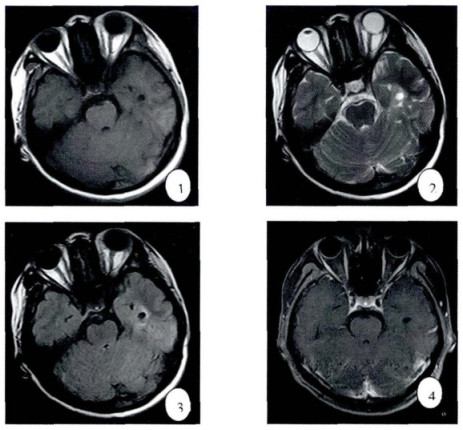

2 结果 2.1 影像学表现9例患者均为单发病灶, 颞叶8例(左侧颞叶3例, 右侧颞叶5例), 右侧额叶1例, 病灶位于皮质内及皮髓质交界区, 形态不规则。MRI表现: 9例均呈长T1长T2信号, T2-FLAIR呈低信号, 其内信号不均匀, 5例患者病灶内呈多发囊状改变(图 1①-③); 4例患者病灶呈片状不规则形。病变无明显占位效应, 周围未见明显水肿。增强扫描未见明显强化(图 1④)。

|

图 1 胚胎发育不良性神经上皮瘤MRI影像 注:图①-③颅脑MRI平扫横轴位T1WI、T2WI及水抑制序列示左侧颞叶深部可见多发小囊状低信号, 边界清楚。④增强扫描显示左侧颞叶囊状病灶未见强化。 |

9例患者均行手术切除, 术后病理证实为DNT, 肿瘤由不同比例的少突胶质细胞、星型细胞和成熟神经元组成, 少突胶质细胞呈弥漫或结节状排列, 并围绕毛细血管, 肿瘤内有明显微囊变, 单个神经元漂浮在大小不等微囊的黏液样基质中, 肿瘤周围脑皮质发育不良。术后患者均未行放、化疗治疗, 随访半年至2年, 未见肿瘤复发征象, 8例患者癫痫症状未再发生, 1例患者仍偶有癫痫发作, 但较术前发作次数明显减少。

3 讨论2000年WHO神经系统肿瘤分类中将DNT归为神经元和混合性神经元-神经胶质肿瘤内, WHO分级为Ⅰ级良性肿瘤[1]。本病好发于儿童及青少年, 无性别差异。据报道90%的患者20岁以前发病, 本组9例患者7例为20岁以上发病, 仅有2例为20岁以下发病, 与报道有所出入。男性略多于女性, 本组男性6例, 女性3例, 考虑为病例较少的原因。临床以难治性、反复性或部分性癫痫发作为特点, 抗癫痫药物治疗无效或效果较差, 神经系统查体常为阴性。本组病例均有癫痫发作史。文献报道最常见部位是颞叶, 其次为额叶、顶叶和枕叶[2-4]。本组病例8例位于颞叶, 与文献报道相符, 少见部位有桥脑、小脑, 第三脑室、第四脑室等。

DNT病理学特点是瘤体主要由少突胶质细胞、神经元和星形细胞3种细胞成分混合组成, 但细胞内部的构成成分、分布及排列情况变异较大[5-8]。WHO将其DNT分为单纯型、复杂型及非特异型3个亚型。单纯性DNT组织成分主要由单一的SGNE构成, 有时可见有正常脑组织的存在。而复杂型DNT结构成分较复杂, 主要由SGNE、胶质结节及皮层发育不良三种结构组成。DNT病理学特性主要包括以下几点:①少突胶质细胞成分的出现是DNT最具有诊断价值的特征表现。它主要围绕毛细血管分布, 呈菊团状或腺泡状结构, 周围缺乏神经元卫星灶。②粘液样基质:少突胶质细胞和少量星形细胞间的基质呈黏液样, 稀疏处形成多个微囊, 单发神经元似在黏液湖中漂浮。③多结节状结构。④病灶周围皮质发育不良。

X射线平片对DNT诊断几乎无意义, CT检查表现为皮质或皮质下低密度病灶, 部分病灶内可见囊变, 少数病灶可见斑点状钙化, 病灶边界清楚, 无明显占位效应, 增强扫描大部分无强化。MRI因具有良好的软组织分辨率及多参数三维成像特点, 成为目前DNT首选的检查手段, DNT好发于皮层或皮层下, MRI表现具有一定的特征性[9-11]。T1WI呈低信号, T2WI呈高信号, 边界清楚, 其内呈多囊状改变, 周围脑组织无水肿, 无明显占位效应, 增强扫描无明显强化, 少数病灶呈轻度强化。据统计90% DNT呈多发囊状改变, 是MRI成像的特征性表现。部分较大病灶呈三角形或楔形, 瘤内可以见到分隔, 肿瘤以大脑表面为基底, 尖端指向大脑深部(或中线), 此种改变可能与神经胶质纤维通路放射状分布有关。

DNT是一种良性病变, 临床上常表现为顽固性、难治性、反复发作的癫痫, 药物治疗效果较差或无效, 所以临床一般首选手术治疗。手术方式有单纯的病灶切除和病灶加致痫灶切除, 基本方式为颞叶切除或颞叶切除+海马+单纯DNT病灶/周围致痫皮层切除, 以后一种方式最常用。本组9例患者均行手术切除, 效果满意, 术后8例患者癫痫症状消失, 1例患者仍偶有癫痫发作, 但较术前发作次数明显减少。

DNT主要与低级别少突胶质细胞瘤、低级别星型细胞瘤等相鉴别, ①少突胶质细胞瘤:好发于35~45岁, 常见部位为额叶深部脑白质为主, 肿瘤大部分为实性成分, 占位效应明显, 周围伴有明显的水肿带, 增强扫描不强化或轻度强化。②低级别星型细胞瘤:多见于20~40岁成年人, 位置多见于深部白质区, 病变常为不规则形, 其内信号均匀, 部分病灶内可见囊性变, 病灶周边无明显水肿, 无占位效应, 增强扫描无强化或轻度强化。

DNT好发于儿童及青少年, 临床以部分复杂性癫痫发作为症状, 神经系统查体为阴性, 且影像学MRI表现具有一定特征性, 结合临床及影像学表现, 客观准确的做出诊断应该不难。

| [1] |

耿道颖, 冯晓源. 脑与脊髓肿瘤影像学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 133-134.

|

| [2] |

朱敏, 陈光辉, 孙康健. 胚胎发育不良性神经上皮瘤与癫痫[J]. 医学研究生学报, 2011, 24(11): 1222-1224. DOI:10.3969/j.issn.1008-8199.2011.11.026 |

| [3] |

郭飞, 王中秋, 谢宗玉, 等. 胚胎发育不良性神经上皮瘤的MRI与病理学对照[J]. 中华全科医学, 2009, 4(7): 418-419. |

| [4] |

白志勇, 腾国春. 胚胎发育不良性神经上皮瘤的MRI诊断[J]. 内蒙古医学杂志, 2009, 41(10): 1187-1188. |

| [5] |

杨姝杰, 王丹丹, 王英, 等. 胚胎发育不良性神经上皮瘤的MRI表现[J]. 医学影像学杂志, 2011, 21(7): 967-970. DOI:10.3969/j.issn.1006-9011.2011.07.013 |

| [6] |

Cataltepe O, Marshall P, Smith TW. Dysembryoplastic neuroepithelial tumor locate in pericallosal and intraventricular area in a child.case report[J]. J Neursosurg Pediatr, 2009, 3(6): 456-460. DOI:10.3171/2009.1.PEDS0823 |

| [7] |

Sharma MC, Jain D, Gupta A, et al. Dysembryoplaatic neuroepithelial tumor:a clinicopathological study of 32 cases[J]. Neurosurg Rev, 2009, 32(2): 161-169. |

| [8] |

Nolan MA, Sakuta R, Chuang N, et al. Dysembryoplastic neuroepithelial tumor and rare malignant transformation:long-term outcome and prognostic features[J]. Neurology, 2004, 62(12): 2270-2276. DOI:10.1212/01.WNL.0000130495.69512.6F |

| [9] |

桂秋萍. 2007年WHO中枢神经系统肿瘤分类列表及分级[J]. 中国肿瘤影像学, 2009, 2(5): 130-133. |

| [10] |

鱼博浪, 梁星原. 颅脑MR和CT诊断学[M]. 西安: 世界图书出版公司, 2000: 271.

|

| [11] |

王玉林, 马林, 娄盺, 等. 节细胞胶质瘤的MRI影像表现[J]. 中国肿瘤影像学, 2009, 2: 48-51. |