老年急性外伤性硬膜下积液临床上比较多见, 但老年外伤后单纯性迟发性硬膜下积液目前报道较少, 为了提高认识, 减少漏诊。我们自2007年5月-2012年12月共收治有完整资料的30例老年外伤后单纯性迟发性硬膜下积液, 现报告分析如下。

1 资料与方法 1.1 病例资料本组30例患者中, 男性22例, 女性8例, 年龄60~85岁, 平均68.5岁。30例均有外伤史, 其中车祸伤1 8例, 撞击伤12例, 一般损伤较轻可有头晕、头疼、恶心、呕吐等症状。脑CT为外伤后24 h内8例, 伤后1 d~3 d 8例, 3~10 d 11例, 10 d以上3例, 每例CT复查2~6次不等。

1.2 影像学方法使用PHILIPS MX-8000双排螺旋CT扫描机作颅脑轴位平扫, 扫描参数120 kV、200 mA, 自下眶耳线向上连续扫描至颅顶, 层距、层厚均为8 mm, 部分病灶加扫2.5~5 mm薄层, 矩阵512 × 512。

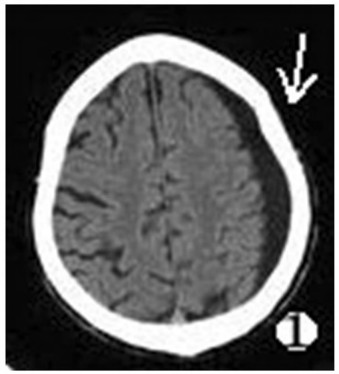

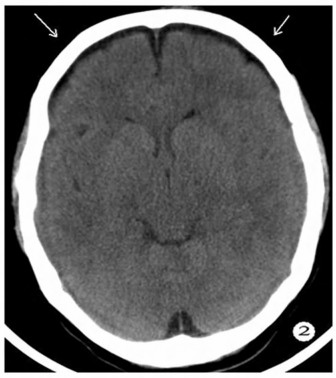

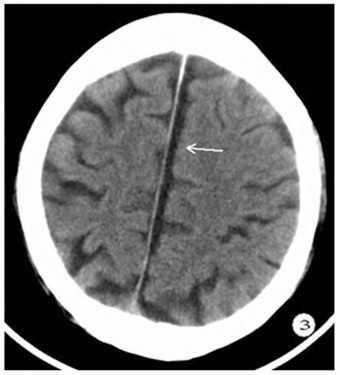

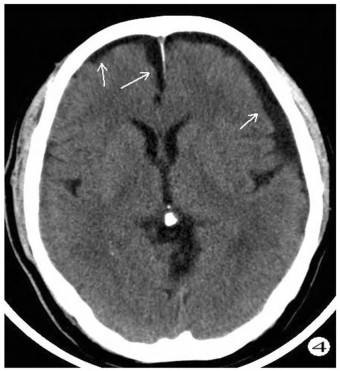

2 结果30例患者中, 脑CT外伤后24 h内首次接受颅脑CT扫描8例均阴性, 1 d~3 d首次接受颅脑CT扫描3例阴性, 首次发现硬膜下积液时间1 d~3 d 5例, 3 d~14 d 23例, 14 d以上3例。积液部位在受伤同侧5例, 对侧4例, 双侧21例。单侧额颞顶部硬膜下积液9例(图 1), 双侧额颞顶部硬膜下积液21例(图 2), 单侧大脑镰旁硬膜下积液5例(图 3), 双侧额颞顶部硬膜下积液合并大脑镰旁硬膜下积液4例(图 4)。本组30例患者中, 发现积液后, 8例自行吸收, 7例经保守治疗后好转, 15例行钻孔引流术, 均预后良好。

|

图 1 单侧额颞顶部硬膜下积液 注:左侧额顶部颅骨内板下新月型水样低密度影,对应脑实质受压,脑沟池显示不清。 |

|

图 2 双侧额颞顶部硬膜下积液 注:双侧额顶部颅骨内板下新月型水样低密度影,邻近脑实质受压。 |

|

图 3 单侧大脑镰旁硬膜下积液 注:左侧大脑镰旁弧型水样密度影,邻近脑实质受压。顶部颅骨内板下新月型水样低密度影,对应脑实质受压,脑沟池显示不清。 |

|

图 4 双侧额颞顶中硬膜下积液合并大脑镰旁硬膜下积液 注:双侧额顶部颅骨内板下新月型水样低密度影及右侧大脑镰旁弧型水样密度影,对应脑实质受压。 |

蛛网膜与硬膜之间是硬膜下腔, 借结缔组织小梁互相连接。硬膜下积液的发生机制有多种说法, 早期以活瓣学说为主, 后有学者认为, 外伤瞬间造成颅内各分腔压力平衡失调, 导致蛛网膜破裂, 脑脊液在静水压力和颅内血管搏动作用下, 进入硬膜下腔, 积液中蛋白的增高形成高渗环境, 将邻近组织水分吸入, 增加积液体量[1]。因此, 从其发生机制而言硬膜下积液多因外伤造成。有文献认为, 硬膜下积液一般以老年、儿童多见[2]。本组病例以老年人为主, 儿童未涉及, 老年人因有不同程度的脑萎缩, 脑沟池增宽, 以至颅腔的可容度相对增大, 为外伤后硬膜下液体量的潴留增加了机会。

老年人额颞顶部硬膜下积液的CT表现在文献[1-3]中描述较多, 表现为额颞顶骨内板下新月型或弧形水样密度, 其CT值近于水; 硬膜下积液量较少者在诊断上须与脑萎缩相鉴别, 脑萎缩一般无外伤史, 其脑池、脑沟普遍性增宽或加深, 常同时伴有脑室扩大, CT随诊为不可逆改变。大脑镰旁硬膜下积液表现为镰旁条形或线形水样密度影, 多位于一侧, 其宽度大于同层层面脑沟。大脑镰旁硬膜下积液需与纵裂池前部增宽相鉴别, 前者多为单侧, 双侧发生时两侧常不对称, 脑沟相互聚拢; 而后者脑沟则加深加宽。后纵裂池很窄, 几乎均不显示, 所以后纵裂镰旁的线样低密度影多为硬膜下积液[3]。

老年人单纯性迟发性硬膜下积液的患者, 一般症状表现较轻, 其症状表现与积液量无明确正比关系。因老年人脑实质发生不同程度的萎缩, 颅内可占空间相对较大, 所以症状相对较轻, 而无原发脑损伤, 治愈率较高。本组病例, 开始头颅CT片上表现的低密度灶不一定能完全排除慢性硬膜下血肿, 但对外伤血肿密度与时间关系的研究表明, 血肿转变为低密度病灶需超过14~18 d时间, 而本组病例发现积液时间均在14 d之内, 且引流液均为脑脊液, 故支持上述诊断。本组资料显示老年头外伤患者临床症状加重或不缓解应及时复查, 以发现单纯性迟发性硬膜下积液病变; 对已出现硬膜下积液的患者应定期随访, 及时复查CT; 对复查发现硬膜下积液明显增多者应提高警惕, 密切注意临床的变化, 以便发现保守治疗无效者, 避免延误治疗。

| [1] |

蒋先惠. 外伤性硬膜下积液成因的探讨[J]. 中华神经外科杂志, 1987, 3(11): 30-32. |

| [2] |

李果珍. 临床CT诊断学[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1994: 72.

|

| [3] |

鱼博浪, 王泽忠, 杨光夫, 等. 硬膜下积液的CT诊断[J]. 实用放射学志, 1995, 11(增刊): 113. |