感生放射性是指当射束停止后, 仍有"残留"辐射的现象, 通常是中子活化的结果, 较高能量的粒子加速器(大于10MeV)都可能通过(γ, n)、(p, n)等核反应产生泄漏或污染中子, 进而产生感生放射性。医用电子加速器已广泛应用于放射治疗, 国际上对医用电子加速器产生的泄漏中子及感生放射性进行了较多的探讨, 如R.Barquero对18MV加速器的中子谱及剂量特性进行了研究[1], V.Evdokimoff等测量了医用加速器18MV X射线照射后的感生放射性[2], Shuntong Guo等研究了25 MV直线加速器的感生放射性及对人员的辐射影响[3]。国内也有一些相关报道, 如卢峰等就对产生10 MV、15 MV及50 MV X射线的医用电子加速器的感生放射性进行了测量及研究[4]。

由于高能质子(230 MeV以上)进入人体组织时, 在一定深度可产生尖锐的博拉格峰(Bragg Peak), 使能量集中于肿瘤部位[5]。1991年, 美国Loma Linda大学医学中心首先启用了医学专用质子装置[6], 当前国际上关于质子治疗生物学效应及肿瘤治疗效果的研究方兴未艾, 但有关感生放射性对工作人员的有效剂量研究经科技查新, 尚未见报道。直到2005年, 国内质子治疗系统才投入临床应用。

1 设备与方法 1.1 设备感生放射性监测使用美国VICTOREEN公司451P型X、γ电离室巡测仪。该设备每年均通过国家计量院进行鉴定。

1.2 方法根据质子治疗的不同治疗类型、能量组成及工作量, 分别测量固定束及旋转束治疗室内产生的感生放射性的大小, 以及其随空间及时间的变化规律。测量质子治疗系统不同部件如治疗头、准直块、治疗模块及治疗床等产生的感生放射性对整个治疗室内感生放射性分布的影响。以病人所处位置为中心, 以摆位人员所处位置为重点监测点, 进行三维测量。感生放射性测量时, 将监测设备与计算机相连接, 能够迅速准确记录测量数据, 以防手工记录导致的误差及时间延长所致感生放射性的变化。

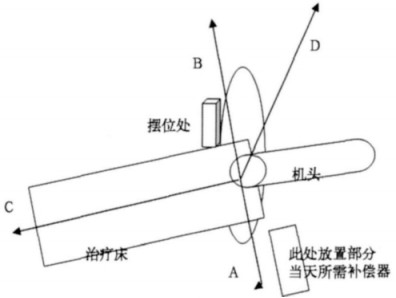

1.2.1 固定束治疗室感生放射性测量布点如图 1所示, 病人治疗部位所处位置为中心0, 向右(A方向)、左(B方向)、前(C方向)、上(D方向)按照每隔20 cm一个测量点, 进行测试。摆位处在B方向80 cm处。

|

图 1 固定束治疗室感生放射性测量分布图 |

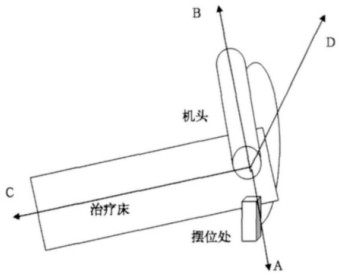

如图 2所示, 治疗头所处位置为中心0, 治疗头所对方向(A方向)、治疗头所在方向(B方向)、前(C方向)、上(D方向)按照每隔20 cm一个测量点, 进行测试。摆位处在A方向80 cm处。

|

图 2 旋转机架治疗室感生放射性测量示意图 |

按照晨检后, 治疗一个照射野后5 min和15 min; 一天工作负荷结束后5 min和15 min进行测量。

2 结果与分析本研究现场测量部分检测结果均为剂量当量率, 未进行空气比释动能率的转化。

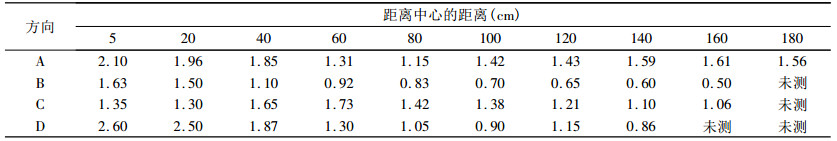

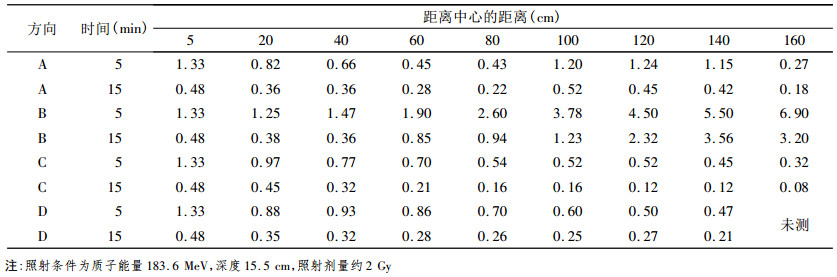

2.1 固定束治疗室感生放射性测量结果|

|

表 1 晨检后30 min感生放射性剂量率(μSv/h) |

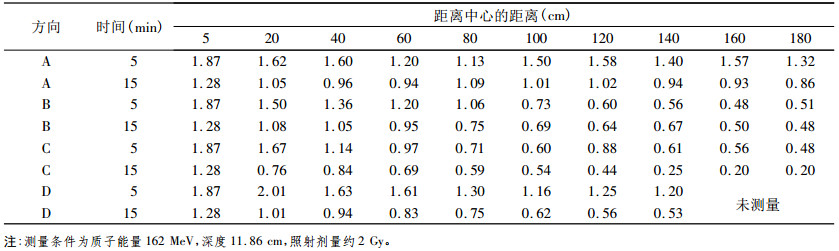

|

|

表 2 第1位病人治疗结束后感生放射性剂量率(μSv/h) |

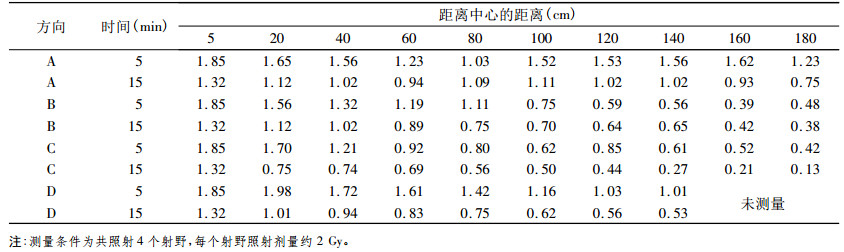

|

|

表 3 一天正常治疗结束后感生放射性剂量率(μSv/h) |

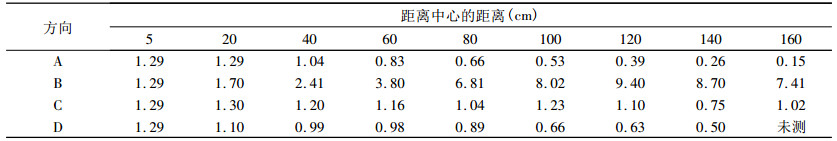

|

|

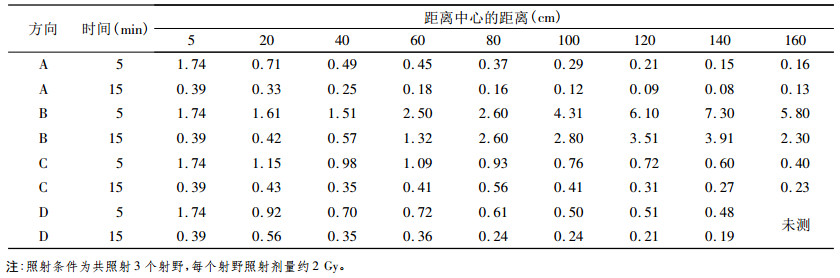

表 4 晨检后30 min感生放射性剂量率(μSv/h) |

|

|

表 5 第1位病人治疗结束后感生放射性剂量率(μSv/h) |

|

|

表 6 一天正常治疗结束后感生放射性剂量率(μSv/h) |

以上数据可以看出, 固定治疗室治疗头的感生放射性辐射场的分布是不均匀的, 也没有按照与距离平方成反比的规律。其主要原因是因为由质子束产生的中子束并不是只打在一点上, 部分中子束没有按照质子束的方向前冲, 而是形成了各向异向, 此外还有部分散射中子, 因此, 该房间内被活化的东西较多, 除了机头之外, 还有治疗床、地面、周围墙壁及其他设备等。

固定束治疗室内已经活化的补偿器等放射性物品就近摆放, 造成了A方向100~180 cm处剂量率升高。

旋转机架治疗室内B方向的旋转机架内部也有被活化的物质(固定散射器、能量调制器等), 因此, B方向辐射场变化较大。

3 结论本研究表明, 质子加速器治疗系统产生的感生放射性是较高的, 比卢峰等[4]对15 MV医用电子加速器感生放射性的研究结果高。其随时间变化的速度也较慢, 室内活化物对其辐射场的影响较大。

由于感生放射性的累积, 其产生的放射线对于放射工作人员的影响将逐年提高, 为控制该职业危害, 应长期对该项目进行关注, 加强放射工作人员的剂量监测, 加强他们的放射防护意识, 严格其工作制度, 以减少因感生放射性对工作人员的健康危害。

| [1] |

Barquero R, Mendez R, Vega-Carrillo HR, et al. Neutron spectra and dosimetric features around an 18MV Linac accelerator[J]. Health Physics, 2005, 88(1): 48-58. DOI:10.1097/01.HP.0000142500.32040.ac |

| [2] |

Victor Evdokimoff, John Willins, Hans Richter. Induced radioactive potential for a medical accelerator[J]. Health Physics, 2002, 83(supplement 2): s68-s70. |

| [3] |

Guo Shuntong, Paul L.Ziemer. Health physics aspects of neutron activated components in a linear accelerator[J]. Health Physics, 2004, 86(supplement 2): s94-s102. |

| [4] |

卢峰, 刘翠杰, 邓大平. 加速器治疗室内感生放射性研究现状[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2005, 29(6): 297-300. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4114.2005.06.017 |

| [5] |

唐劲天. 肿瘤质子治疗技术研究进展[J]. 基础医学与临床, 2005, 25(2): 97-101. DOI:10.3969/j.issn.1001-6325.2005.02.001 |

| [6] |

唐劲天, 蔡伟明, 曾逖闻. 肿瘤质子放射治疗学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2004.

|