Graves病是器官特异性自身免疫性疾病, 是甲亢的最主要病因, 目前普遍认为TRAb是直接导致Graves病发病的主要因素之一。随着近年来Graves病发病率的逐渐递增趋势和131Ⅰ治疗在临床的广泛开展, 131Ⅰ治疗前后TRAb变化规律及其与预后的关系也倍受临床工作者的关注。本研究收集了317例经131Ⅰ治疗的Graves病患者资料, 观察131Ⅰ治疗前后TRAb的变化及预后, 现报道如下。

1 资料与方法 1.1 临床资料收集2004年3月至2008年12月确诊为Graves病并行131Ⅰ治疗、按时复诊的甲亢患者317例, 其中男73例, 平均年龄(35.2 ± 9.2)岁, 女244例, 平均年龄(37.8 ± 11.4)岁, 分别于131Ⅰ治疗前、后3、6、9、12等月检测血清FT3、FT4、sTSH、TRAb、TGAb、TMAb。TGAb、TMAb强阳性者均于131Ⅰ治疗前经针吸细胞学检查排除桥本氏病。疗效判定:"无效指131Ⅰ治疗后12个月血清FT3、FT4未明显下降或一度下降又很快回升、甲亢症状体征明显者; "好转"指131Ⅰ治疗后12个月血清FT3、FT4明显下降、甲亢症状体征明显减轻、少量抗甲状腺药物即可控制良好者; "痊愈"指131Ⅰ治疗后停用抗甲状腺药物3个月, 血清FT3、FT4、sTSH均保持正常水平, 无临床症状体征者; "甲减"指血清FT4降低, sTSH升高, 需替代治疗者。

1.2 方法131Ⅰ治疗用量=计划量×甲状腺重量÷甲状腺最高摄碘率, 计划量按每克甲状腺组织2.96~3.33MBq (即80~ 90μCi, 1 MBq=27.03μCi), 并结合年龄、病程、甲亢程度、131Ⅰ生物半衰期上下浮动0.37 MBq (即10μCi)每克甲状腺组织, 甲状腺重量估算采用B超与触诊相结合。血清FT3、FT4测定用放免法, sTSH测定用包被管免疫放射法。TRAb测定用放射受体分析法, 试剂盒购自天津协和医药科技有限公司(进口药盒), TRAb < 12U/L为阴性, 可检测范围0~450U/L。

1.3 统计学方法运用SPSS13.0版软件包进行统计分析, 计数资料采用卡方检验, P≤0.05为差异有统计学意义。

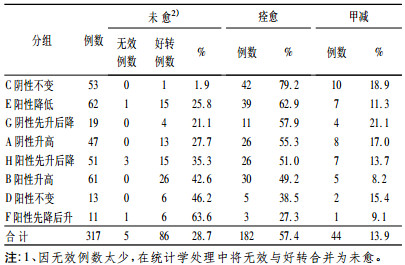

2 结果治疗结果见表 1。表 1分组是按痊愈比例由高到低进行排列。各组比较, χ2=172.7, P<0.01;各组间两两比较, χ2值在16.9至109.5之间, P<0.01。

|

|

表 1 各组131Ⅰ疗后未愈、痊愈、甲减构成比(%) |

131Ⅰ治疗前TRAb阳性者占62.5%(198/317), 131Ⅰ治疗后TRAb高于治疗前者占58.0%(184/317), 其中TRAb阳性先降后升组中有6例TRAb升高后高于治疗前。

随着各组痊愈比例由高到低, 未愈比例基本呈现由低到高变化, 甲减发生比例却无相应的规律变化。131Ⅰ治疗前TRAb阴性各组疗后甲减发生比例较高, 未愈比例较低; TRAb阳性各组疗后甲减发生比例较低, 未愈比例较高。TRAb阴性不变组痊愈比例最高, 未愈比例最低, 甲减比例较高, 而TRAb阳性先降后升组则痊愈比例最低, 未愈比例最高, 甲减发生比例较低。5例未愈患者均出现于TRAb阳性各组, 且TRAb水平持续在100U/L以上。

2.2 131Ⅰ治疗前TRAb阴性各组与相应变化的阳性各组间比较TRAb阴性不变组与阳性不变组比较, 阴性升高组与阳性升高组比较, 阴性先升后降组与阳性先升后降组比较, 均为前者的未愈比例显著低于后者, 而痊愈比例及甲减发生比例显著高于后者(χ2=109.5、70.8、18.1, P<0.01)。

2.3 131Ⅰ治疗前TRAb阴性各组间比较TRAb阴性不变组与阴性升高组比较, 阴性先升后降组与阴性升高组比较, 均为前者的未愈比例显著低于后者, 而痊愈比例及甲减发生比例显著高于后者(χ2=66.4、16.9, P<0.01)。

2.4 131Ⅰ治疗前TRAb阳性各组间比较TRAb阳性降低组与阳性升高组比较, 阳性先升后降组与阳性升高组比较, 阳性降低组与阳性先降后升组比较, 均为前者的未愈比例显著低于后者, 而痊愈比例及甲减发生比例显著高于后者(χ2=44.2、66.7、62.8, P<0.01);TRAb阳性降低组与阳性先升后降组比较, 阳性降低组与阳性不变组比较, 阳性升高组与阳性不变组比较, 前者的未愈比例及甲减发生比例均显著低于后者, 痊愈比例显著高于后者(χ2=18.5、76.3、42.0, P<0.01)。

3 讨论Graves病是器官特异性自身免疫性疾病, 目前普遍认为Graves病发病的中心环节是体内出现了针对甲状腺细胞上TSH受体的自身抗体---TRAb, 通过cAMP介导, 使甲状腺激素的合成和分泌增加, 因不受T3、T4反馈抑制, 致使T3、T4持续增加, 导致甲亢发生, 并在其发展及转归中起重要作用[1]。Takamura等[2]认为TRAb可作为Graves病诊断及疗效(手术治疗)判定的重要指标, 血中TRAb转为阴性可作为Graves病治疗停药的指标之一。但131Ⅰ治疗后TRAb的变化规律及对预后的影响各研究报道结果不一, 而且对TRAb变化规律进行较详细分类研究分析的报道不多。

目前相关研究普遍认为131Ⅰ治疗后3~6个月TRAb会较治疗前明显升高, 疗后12~18个月多数逐渐降至正常[3]。本研究中131Ⅰ治疗后TRAb高于治疗前者占58.0%(184/317), 但131Ⅰ治疗前后TRAb的变化是多种多样的, 基本可归纳为文中的八种变化, TRAb变化不同, 对预后的影响也截然不同。总的来看, 131Ⅰ治疗前TRAb阴性各组与阳性各组比较, 前者痊愈比例显著高于后者, 甲减发生比例前者较高, 未愈比例后者较高。TRAb阴性不变组痊愈比例最高(达79.2%), 未愈比例最低(仅1.9%), 甲减发生比例较高(18.9%), 说明只要Graves病诊断明确, TRAb阴性仍能取得较好的疗效, 不应作为131Ⅰ治疗的禁忌症。

表 1显示, TRAb阴性各组预后好于相应变化的阳性各组; 未愈比例由低到高依次为阴性不变组、阴性先升后降组、阳性下降组、阴性升高组、阳性先升后降组、阳性升高组、阳性不变组、阳性先降后升组; 除TRAb阴性不变组未愈比例显著低于甲减发生比例, 及阴性先升后降组未愈比例等于甲减发生比例外, 其余六组未愈比例均显著高于甲减发生比例; 5例未愈者均出现于TRAb阳性各组, 且TRAb水平持续在100U/L以上。以上均说明TRAb高低变化与甲亢病情有密切关系, TRAb升高、或持续在高水平状态、或降后又升, 未愈比例均显著增加, TRAb始终保持在低水平状态、或明显下降, 未愈比例则很低或明显下降。由此证明TRAb可作为Graves病131Ⅰ治疗疗效监测的重要指标, 并可作为指导临床131Ⅰ治疗的重要依据。依据本研究中的131Ⅰ治疗用量, 131Ⅰ治疗前TRAb阳性者可适当增加131Ⅰ治疗用量, 以提高治愈率; 对131Ⅰ治疗前TRAb阳性, 疗后不变、升高或先降后升的未愈者半年后可考虑再次131Ⅰ治疗, 而对131Ⅰ治疗前TRAb阴性或阳性降低的未愈者应多观察一段时间, 以避免再次131Ⅰ治疗导致过高的甲减发生率。

由表 1可见, 甲减比例较低的各组多数未愈比例则较高, 所以就目前而言, 即要迅速控制甲亢.又要降低甲减发生率, 是难以兼顾的[4], 我们研究的目的是如何做到在保持较高的治愈率同时, 将永久性甲减发生率降到可以接受的程度。本研究中各组甲减发生比例为131Ⅰ治疗后12个月时的预后情况, 还包括部分暂时性甲减, 永久性甲减发生率可能还会有所降低, 但仍有几组甲减发生率较高, 同时还有另外几组未愈率较高, 我们将据此在以后的131Ⅰ治疗工作中不断探索、改进。

| [1] |

Arao T, Morimoto I, Kakinuma A, et al. Thyrocyte proliferation by cellular adhesion to infiltrating lymphocytes through the intercellular adhesion molecule-1/lymphocyte function- associated antigen-1 pathway in Graves'disease[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2000, 85(1): 382. |

| [2] |

Takamura Y, Nakano K, Uruno T, et al. Changes in serum TSH receptor antibody (TRAb) values in patients with Graves'disease after total or subtotal thyroidectomy[J]. Endocrine J, 2003, 50: 595-601. DOI:10.1507/endocrj.50.595 |

| [3] |

刘文豹, 刘杰. Graves病患者131Ⅰ治疗前后TRAb、TGA和TMA的动态变化[J]. 标记免疫分析与临床, 2003, 10(4): 216-217. DOI:10.3969/j.issn.1006-1703.2003.04.008 |

| [4] |

Cohen O, Uany J, Hoffman C, et al. Low-dose recombinant human thyrotropin-aided radioiodine treatment of large, multi -nodular goiters in elderly patients[J]. Eur J Endocrinol, 2006, 154: 243-252. DOI:10.1530/eje.1.02094 |