2. 浙江省台州医院

隐球菌广泛存在于土壤及鸽粪中, 人类主要通过吸入空气中的新型隐球菌孢子而感染。随着慢性消耗性疾病患者的增多和免疫抑制剂的广泛使用, 肺隐球菌病的发病率有逐年增高的趋势[1, 2], 但由于临床上及影像学缺乏特异性改变, 极易误诊为肺结核、肺癌或其他肺部炎症。笔者收集2005年1月~2010年3月16例经手术或CT引导下肺穿刺活检取得病理确诊的免疫功能正常的肺隐球菌患者胸部CT表现, 旨在提高对本病的认识, 减少误诊。

1 资料与方法 1.1 一般资料16例, 男12例, 女4例, 年龄24~79岁, 其中40~60岁9例, 占56.2%, 中位年龄49.5岁, 平均51.3岁。临床症状轻微, 主要表现为咳嗽6例, 胸痛3例, 发热1例, 体检发现6例。实验室检查3例血沉稍增高, 5例淋巴细胞增高, 痰培养无病原菌生长, 痰涂片抗酸杆菌阴性, 16例HIV抗体均为阴性。

1.2 CT扫描方法采用GE16层螺旋CT扫描机, 常规10.0mm层厚及10.0mm间隔, 自肺尖至肺底连续扫描, 7例单行平扫, 9例平扫后再行增强。扫描参数:管电压120kV, 电流100mAs, 层厚、层距10mm, 螺距1.375, 部分病灶行薄层重建, 层厚1.25。增强扫描应用非离子型对比剂碘帕醇或碘海醇, 用量1.5/kg, 高压注射器经肘静脉团注, 速率2.5~3.0ml/ s, 注药后40s扫描。

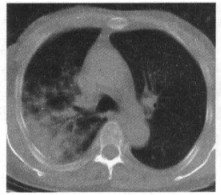

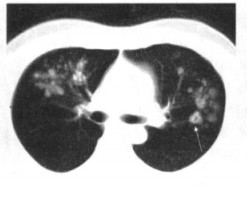

2 结果根据文献[1]将免疫功能正常的肺隐球菌病CT表现分为三型:①肺炎样病变5例:表现为一侧或双侧肺段或肺叶实变, 靠近肺门侧见空气支气管征(图 1)。②肺结节或团块:单发3例(图 2); 多发8例(图 3)。表现为直径0.3~5.0cm, 大部分病灶位于胸膜下。③播散性病变0例。病变分布在左肺8例、右肺5例、两肺3例。6例病灶内出现空洞, 3例为多发空洞, 6例结节或团块周围出现晕圈征。9例增强扫描, 其中5例结节或肿块呈轻中度强化, CT值增加10~30HU, 2例呈明显强化, CT值增加40HU, 2例强化不明显。术前或治疗前CT诊断为肺炎8例, 肺结核3例, 肺癌2例, 炎性假瘤3例。4例手术后病理确诊为肺隐球菌病, 12例为CT定位下穿刺病理结果证实。

|

图 1 右肺下叶见大片实变,外侧病变密度较高,心缘侧密度淡薄而模糊,见空气支气管征。 |

|

图 2 两肺多发结节,内见小空洞(白箭)。 |

|

图 3 右肺下叶背段孤立结节,位于胸膜下。 |

新型隐球菌是一种带厚荚膜的酵母菌, 广泛存在于土壤中。它的致病机理不十分明确, 据认为与鸽及其他鸟类的粪便接触有关。近年来, 由于光谱抗生素、免疫抑制剂、抗癌药物和激素的广泛应用, 肺隐球菌病的发病率有明显增高。但手术后易引起隐球菌的播散导致隐球菌性脑膜炎和肺部其他部位的复发, 对非孤立结节型病变, 手术不能全部清除病灶。故目前临床上主张对肺隐球菌病不首选手术治疗[2]。美国感染学关于隐球菌病2010版的治疗指南[4]指出, 氟康唑、伊曲康唑、两性霉素B和5-氟胞嘧啶等药物, 两药或三药联用, 疗程6~12个月, 均可取得临床治愈的效果。对本病的确诊, CT引导下经皮肺穿刺活检术是一种行之有效的手段[5], 穿剌物能查组织病理学, 也可行培养。而本病单发或多发病灶多位于下肺周边部, 穿剌要求技术难度不高, 并发症发生率低。本组有12例行CT下穿刺获得确诊。

CT表现多样化, 无特征性表现, 但综合文献及结合本组资料显示, 肺隐球菌的影像学表现形态各异, 具有多态、多样、多灶和大小不一的特点。主要表现为:①孤立或多发结节和团块; ②节段性或大叶性肺实变; ③多发结节影和肺实变影混合出现; ④主要分布在肺的外周和胸膜下区。本组资料显示单发或多发结节影或团块影为主, 占68.75%(11/16), 病灶好发位置在胸膜下区, 有晕征。

鉴别诊断困难, 肺炎样改变与大叶性肺炎影像鉴别困难, 但临床症状明显轻于大叶性肺炎, 与肺部病变程度不相符, 空气支气管征也局限于肺实变的近肺门侧, 与大叶性肺炎贯穿于肺实变也有明显不同。多发结节或团块应与转移性癌、结核或其他肺部肉芽肿性病变鉴别, 但肺隐球菌病病灶主要分布在胸膜下区、形态多样、大小不一等特点有一定的鉴别意义。孤立结节易误诊为周围型肺癌, 但病灶周围有晕征可用于鉴别诊断。

总之, 本病发病率明显增高, 术前诊断影像学确诊困难, 临床上对于中年男性, 临床症状轻微, 亚急性或慢性起病, CT表现多发或孤立结节/团块、肺炎样病变, 应尽早行CT定位下穿刺取得病理活检以明确诊断, 给予合理的抗真菌治疗, 避免不必要的手术。

| [1] |

李铁一. 中华影像医学[M]. 2002: 130-136.

|

| [2] |

邵江, 史景云, 尤正千, 等. 肺隐球菌病的CT表现[J]. 中华放射学杂志, 2004, 38(8): 831-833. DOI:10.3760/j.issn:1005-1201.2004.08.010 |

| [3] |

卫平, 李惠萍. 肺隐球菌病41例临床分析[J]. 中国真菌学杂志, 2007, 2(5): 267-269. DOI:10.3969/j.issn.1673-3827.2007.05.004 |

| [4] |

Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of Cryptococcal disease: 2010 update by the infectious diseases society of America[J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(3): 291-322. |

| [5] |

陈伟文, 王志刚, 叶晓艺, 等. CT引导下经皮肺穿刺活检术对肺隐球菌病的诊断价值[J]. 临床肺科杂志, 2009, 14(2): 164-166. DOI:10.3969/j.issn.1009-6663.2009.02.012 |