2. 苏州市疾病预防控制中心

人类对氡的认识来自于矿山矿工的致病过程。16世纪初, 在斯尼伯格矿山矿工中观察到年轻矿工肺疾病死亡率罕见的高, 当时称为“矿山病”并不知道病因[1]。直到上世纪60年代, 人们才普遍注意到铀矿中氡致肺癌的风险。而在瑞典等一些国家, 非铀矿山甚至居室也发现了这一问题。70年代起许多国家相继进行室内氡的大规模调查, 这些调查显示了室内氡水平波动范围极大, 每立方米空气中从几个Bq到约100kBq, 意味着一些居民住房内氡及其子体的照射水平与铀矿早期阶段的井下工人相近, 引起了居民对住房内氡的关注。我国于1983~1990[2]、1991~2002[3]以及2002~2004[4]年先后进行了较大范围的氡浓度水平调查。调查结果表明:这些城市室内氡浓度水平呈上升趋势, 我国目前城市室内氡浓度水平比上个世纪八十年代末总体约增高了85%。氡浓度的升高势必会危害公众的健康, 因此本文统计分析了我国各省市室内外氡浓度的水平, 以进一步明确我国氡浓度的变化趋势及其原因, 并提出了相关控制措施。

1 室内空气中的氡浓度水平表 1列出了近三十年来公开发表的文献资料汇总的我国室内氡浓度水平, 20世纪80年代、90年代及2000以后的数据分别涉及21、22及18个省市。数据显示, 我国室内氡浓度总体呈上升趋势, 2000以后的测量结果较80年代、90年代分别上升了57%和42%。就单个城市而言, 氡浓度也基本呈现上升趋势。表 2[1]中我国十余所城市近期、前期的氡浓度也说明了这一情况。

|

|

表 1 室内空气中的氡浓度水平 |

|

|

表 2 近期和前期测量的两组室内氡浓度数据比较表[1] |

杨钦元[24]于1984年先后在沈阳、北京、天津、南京、常州、苏州、上海、杭州、福州、三明、西安和宝鸡等城市, 选择不同建筑类型的建筑物在开、关门窗情况下, 测其室内氡浓度, 并估算出我国居民在正常生活条件下室内氡浓度的人口加权平均值约为27.3 Bqm-3, 与表 1中80年代的结果基本相同, 而与联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR)1982年报告中给出的室内氡浓度的世界均值(30 Bqm-3)相近。

尚兵[3]等对我国18个城市(1991~2002年)2117间普通住房氡浓度进行为期3~6个月的测量, 得出全国氡浓度水平为44.1 Bqm-3; 徐东群等[6]于2002~2004年对我国26个主要城市的室内氡浓度进行了测量, 平均值为43.8 Bqm-3(n= 3098)。二者与本文2000以后的统计结果基本相同, 高于UN- SCEAR2000年报告中给出的世界室内氡浓度的人口加权平均值40 Bqm-3。

我国室内氡浓度水平较高的地区为福建、平凉、泾川、延安、湖南, 较低的为合肥、上海、吉林、西藏, 主要与当地的地质结构、土壤中镭含量、住宅类型及居民的生活习惯相关。我国目前的室内氡浓度水平高于日本[25]的20.8 Bqm-3(n=705)、印度[26]的25.3 Bqm-3(n=97);低于澳大利亚[27]的139 Bqm-3 (n=12544);与希腊佩特雷地区[10](41 Bqm-3)相当。

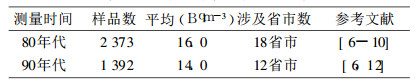

2 室外空气中的氡浓度水平表 3列出了我国80、90年代室外氡浓度水平的统计结果。2000以后的室外氡浓度测量数据少, 涉及省市范围小, 不能代表我国目前的水平, 因此表中未予列出。据表中数据尚不能得出我国室外氡浓度的变化趋势。

|

|

表 3 室外空气中的氡浓度水平 |

表 3中80、90年代室外氡浓度水平分别为16.0 Bqm-3和14.0 Bqm-3, 与我国的典型值(14.0 Bqm-3)[6]基本相同, 高于王燮华[29]1995年统计的我国26省市自治区大气中氡平均浓度11.3 Bqm-3以及UNSCEAR2000中给出的室外氡浓度的世界平均值10 Bqm-3。

我国室外氡浓度较高的地区是福建、珠海, 较低的是安徽、辽宁、西藏、山东、青海、吉林, 均低于10 Bqm-3。室外氡浓度的分布与室内基本一致。我国室外氡浓度水平高于日本[30]的6.12 Bqm-3(n=7000)、米兰[31]的10 Bqm-3, 低于北美洲中部地区[32]的25 Bqm-3(n=175)。

3 氡浓度升高的原因分析 3.1 氡的来源氡来源于自然界中铀的放射性衰变。在含有铀的土壤和岩石、花岗岩、页岩、磷酸盐和沥青铀矿中, 人们可发现高浓度的氡。陆地平均铀含量约为2.8g/t, 如果陆地氡的析出率平均为16 Bq/(m2s), 则每年每平方米陆地释放到大气的氡约为15.05×104 Bq。此外大规模工业和工程建设以及某些自然原因, 造成地下深部核素(铀、钍)转移至地表, 释放出氡[1]。

室内空气中氡的水平依赖于建筑物的结构和房屋底下土壤氡的浓度。主要来源于以下几个方面:建筑物地基和周围土壤, 建筑材料, 家用燃料, 生活用水以及室外环境空气中的氡。具体一幢建筑物内, 哪种氡来源最主要, 因地而异。表 4[33]中我国北京地区来自于房基及周围土壤中的氡所占比例为56.3%, 与世界平均水平基本一致。

|

|

表 4 室内空气中氡的来源 |

我国上世纪80年代、90年代初的氡浓度测量以瞬时测量、抓取样品为主, 累积取样较少[6], 测量受氡浓度变化规律的影响大, 测量结果代表性差。90年代中期及以后应用较多的为累积测量法(如活性炭盒法、固体径迹蚀刻法)和连续测量法, 取样时间长, 能较好的反映氡浓度的年平均值。且固体径迹蚀刻法灵敏度高, 同等暴露条件下, 往往得到较高的氡浓度。

3.2.2 生活方式的差异随着我国经济的发展, 自来水、洗衣机、浴室、燃气灶、空调等已经日益成为生活的必备品, 然而在人们物质生活水平提高的同时, 也带来了新的问题。生活用水经管道供给居室, 在取水或将水直接用于沐浴时, 水中的氡可向室内逸散, 特别是用氡泉水做医疗沐浴和用氡浓度高的地热水、温泉水作家庭沐浴时, 氡对居室空气污染更严重。王玉文[34]对新疆伊犁火龙洞热气泉治疗室内氡浓度进行了调查, 各治疗室的氡浓度在533.7 Bqm-3~5126.3 Bqm-3之间, 是一般室内氡浓度的数十至数百倍。李旭彤等[35]对四川降札温泉区的氡浓度水平进行了调查, 发现室外氡浓度最高达3.6×104 Bqm-3, 室内氡浓度最高达3.4×105 Bqm-3, 远高于一般环境和居室内空气中的氡浓度水平。此外, 燃、煤气的使用, 城市气化率的提高同样为地下氡进入室内提供了途径。以天津市为例[29], 天津市每年每户因天然气、煤制气氡污染量分别为1.93 kBq和0.49kBq。燃气中氡的污染主要是天然气, 为煤制气的4倍, 是天津市大气中氡含量的23倍。而空调的普及则是通过改变居室的通风方式, 影响室内氡浓度水平。曾庆祥等[36]研究发现在相同房间, 室内开空调密闭, 通风条件差, 氡浓度明显高于不开空调。

3.2.3 建筑材料的差异建筑材料构筑了房屋的六面, 镭衰变产生的氡直接释放到室内。房屋建筑材料水泥、墙砖和砂石, 包括木材在内都含有铀、钍, 对室内氡的贡献大小, 主要取决于其中镭的含量和氡的析出率。20世纪80年代以前我国居民住宅建筑材料主要使用水泥和粘土砖, 铀含量(1×10-6 g/g)和镭含量(8×10-13 g/g)较低, 对室内氡的贡献处于正常平均水平; 20世纪90年代以后粘土砖使用逐渐减少, 取而代之的是粉煤灰砌块砖, 以及装修用的天然石材板和瓷砖。粉煤灰砌块砖的铀含量约为5×10-6~7×10-6 g/g, 比粘土砖高3倍以上。且粉煤灰砖发泡多孔, 孔隙度超过60%, 氡的析出率很高, 初步测量显示墙面氡的析出率为38 Bq/(m2h), 楼板为20 Bq/(m2h), 远高于传统混凝土的析出率6 Bq/(m2h)[1]。加之现代住宅与传统住房相比, 由于其密闭性更好, 更易造成氡在室内的聚集[4]。

3.2.4 工业生产及工程建设铀矿及非铀金属矿的开采、冶炼, 地下室、人防工程等地下建筑的开发和利用, 使得地下氡的析出和转移增加, 从而影响着室内外氡浓度。测试表明, 一个中型的铀矿井, 每天析出氡(2.2~7.6)×1011 Bq, 矿井排出废气量可达(2~6)×105 m3/h, 其浓度达(5~7)×103 Bqm-3。此外, 矿山废石场还将以103 Bq/d的速率析出氡及其子体。且氡的问题不仅存在铀矿山中, 在其他的有色矿山、黑色金属矿山、建材矿山、煤矿, 以及石油天然气和工矿山中均有发现。可以说岩土介质都是射气介质, 都可以产生氡, 只是程度不同。

4 降氡措施 4.1 待建住房的降氡措施 4.1.1 选址应避免将住房建在高氡源所在的区域, 如γ辐射水平较高的区域, 常常是氡的富集区, 不宜作为建筑物场址; 断层和断裂等构造带通常也是氡的富集带, 不宜兴建住房; 尾矿、磷矿、工业废渣堆场等富铀区, 油气田和高镭水流经区域也不宜兴建住房。

4.1.2 地基处理及建材的选择在人类生活环境中, 氡主要来源于地下土壤和室内建筑材料。因此应当做好防氡地基处理, 采用渗透性小的材料, 密封裂隙, 封堵地下通入室内的管道、电缆等, 尽可能减少土壤氡进入室内[1]; 建筑主体材料、装修材料的选用要严格按照GB6566-2001(《建筑材料放射性核素限量》)执行, 以减小建材氡的析出。从而从源头上对氡进行控制。

4.1.3 通风设计有利于室内空气流通的多窗设计房屋, 因其有利于室内通风调节从而对降低室内氡浓度水平非常有效。国外一些平房常在地基与地板之间架空, 并使之通风, 因有空气流动, 不产生氡气积累, 从而不进入室内。

4.2 已建住房的降氡措施 4.2.1 通风是最为经济有效的降氡措施许家昂[37]等对氡浓度水平高于100 Bqm-3的居室进行了有效通风降低室内氡水平的研究, 发现即使在不利于室内氡向室外转移的气象条件下, 门窗的开启可使室内氡浓度从600~1 100 Bqm-3迅速下降到100 Bqm-3以下, 仅开启窗户在留有较小缝隙不影响室内温度等条件下, 持续通风可以有效的控制室内氡水平在200 Bqm-3以下, 降低为原来的18.2%~33.3%。长期持续有效的通风可使室内平均氡水平由100~142 Bqm-3降低到18~41 Bqm-3。

4.2.2 减少氡的析出高建政[20]2002年以来对天津市部分新建楼房室内进行了验收性监测, 结果发现一楼室内平均氡浓度为二楼及以上楼层室内平均氡浓度的3倍。其原因可能是房基土壤或岩石中析出的氡气通过地面、墙体裂缝、结合面、墙面缝隙渗入房间所致。因此, 密封地面、墙体、结合面及墙面缝隙可有效减少氡的来源。而防氡涂料的应用则可有效控制建材氡的析出。Grace W.W.Gao等[38]研究证明, 其研发的防氡涂料防氡效率可达99.85%, 即使是氡含量高达100 000 Bqm-3的室内, 也可在使用防氡涂料后的72h内降至安全水平, 并且防氡效果可保持3年。

4.2.3 空气过滤如把风送往房间前, 先经过过滤或通过活性炭吸附装置再送到房间; 采用聚乙烯材料制成的过滤器或静电过滤器, 都可使氡子体浓度降低60%~90%;如应用活性炭则吸附效率在45%~80%。从降氡要求出发, 在设计中央空调通风系统时应校核室内氡浓度, 并采取过滤措施。

此外, 如果生活用水的含氡量很高, 是室内氡的主要来源, 则用水氡脱气装置除去水中的氡; 而减少燃气的使用量或使用含氡量低的燃气, 开启抽油烟机并将厨房隔离, 均可减少室内氡浓度。

5 小结三十年来我国室内氡浓度总体呈上升趋势, 2000年以后的室内氡浓度为46.1 Bqm-3, 较80年代、90年代分别上升了57%和42%, 但仍然低于GB/T18883-2002(《室内空气质量标准》)中的控制限值。氡浓度的升高主要与生活方式的改变、建材的差异及工程建设有关, 测量方法的改善也是其可能原因。事实证明, 针对氡的来源及上述氡浓度上升的原因, 把好选址、地基处理、建材选择等关口, 做好通风、密闭裂缝等工作, 即可有效降低室内氡浓度。因此, 只要我们把对氡的重视落实到行动上, 参考美国、瑞典的经验, 有效降低室内氡浓度将不难实现。

| [1] |

程业勋. 环境中氡及其子体的危害与控制[J]. 现代地质, 2008, 22(5): 857-868. DOI:10.3969/j.issn.1000-8527.2008.05.023 |

| [2] |

全国环境天然放射性水平调查总结报告编写小组. 我国部分地区空气中氡及其子体α潜能浓度调查研究(1983- 1990)[J]. 辐射防护, 1992, 12(2): 164-171. |

| [3] |

尚兵, 贺青华, 王作元. 中国室内氡行动水平的研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2003, 23(6): 462-465. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2003.06.032 |

| [4] |

徐东群, 尚兵, 曹兆进. 中国部分城市住宅室内空气中重要污染物的调查研究[J]. 卫生研究, 2007, 36(4): 473-476. DOI:10.3969/j.issn.1000-8020.2007.04.019 |

| [5] |

周连江, 吕翔, 邓鸿章, 等. 石家庄市室内氡及其子体浓度[J]. 辐射防护, 1987, 6(2): 463-466. |

| [6] |

潘自强. 我国空气中氡及其短寿命子体产生的照射[J]. 辐射防护, 2003, 23(3): 129-138. DOI:10.3321/j.issn:1000-8187.2003.03.001 |

| [7] |

翟云, 徐友来, 葛云奎. 合肥地区室内外氡浓度的调查[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1989, 9(3): 201-202. |

| [8] |

于秋英, 马宝玺, 王慧之, 等. 沈阳市地下室氡气浓度及所致人体辐射剂量的调查[J]. 中国公共卫生学报, 1991, 10(3): 143-144. |

| [9] |

于水, 王功鹏, 骆亿生, 等. 部分住宅和地下空间氡浓度的监测及防护措施研究[J]. 辐射防护, 1999, 19(3): 195-200. |

| [10] |

马淑英. 北京市东城区公共场所的氡浓度水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19(2): 141-141. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.1999.02.026 |

| [11] |

Wiegand J, Feige S, Quing ling X. Radon and thoron in cave dwellings(Yan'an, China)[J]. Health Physics Society, 2000, 78(4): 438-444. DOI:10.1097/00004032-200004000-00008 |

| [12] |

雷家荣, 王拓, 刘浩才, 等. 四川省科学城地区室内氡浓度的调查与评价[J]. 四川环境, 1999, 18(1): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1001-3644.1999.01.011 |

| [13] |

陈斌, 黄炳球, 练海泉.珠海市室内222Rn, 220Rn浓度调查[C].全国天然辐射照射与控制研讨会论文汇编[A].181-184.

|

| [14] |

张林, 尚兵. 广州市室内222Rn、220Rn浓度调查[J]. 中国辐射卫生, 2004, 13(1): 36-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2004.01.017 |

| [15] |

周连江, 周开建, 周九库, 等. 承德市公共场所室内氡浓度[J]. 中国辐射卫生, 1997, 6(1): 39. |

| [16] |

赵智慧, 周开建, 张京战, 等. 石家庄市农村居室内氡浓度调查[J]. 中国辐射卫生, 2008, 17(4): 445-446. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2008.04.036 |

| [17] |

吴自香, 刘彦兵. 广东省居民住宅室内氡浓度检测与评价[J]. 中国辐射卫生, 2005, 14(3): 188-189. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2005.03.015 |

| [18] |

吴敏, 陈军军, 刘向荣, 等. 兰州地区居民室内氡浓度水平调查[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2005, 25(2): 173-174. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2005.02.032 |

| [19] |

涂彧, 张兵波, 俞荣生, 等. 苏州市区居民住宅内氡水平及其影响因素分析[J]. 中国辐射卫生, 2006, 12(4): 222-223. |

| [20] |

高建政, 马海卫, 田义宗. 天津市部分新建楼房室内氡(222Rn)浓度水平调查[J]. 中国辐射卫生, 2006, 15(3): 338-339. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2006.03.050 |

| [21] |

张晓民, 增强, 白志军, 等. 承德市商业及娱乐场所氡浓度水平[J]. 中国辐射卫生, 2004, 13(4): 313. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2004.04.055 |

| [22] |

许家昂, 李福生, 陈英民, 等. 居室环境放射性现状评价[J]. 中国辐射卫生, 2008, 17(2): 132-134. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2008.02.002 |

| [23] |

孙全富, 床次真司, 侯长松, 等. 窑洞内氡、钍射气水平及致肺癌的危险评价[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2005, 25(1): 1-5. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2005.01.001 |

| [24] |

杨钦元. 室内氡浓度及其控制措施[J]. 辐射防护通讯, 2001, 21(6): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1004-6356.2001.06.005 |

| [25] |

Shinji Oikawa, Nobuyuki Kanno, Tetsuya Sanada, et al. Asurvey of indoor workplace radon concentrationin Japan[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2006, 87: 239-245. DOI:10.1016/j.jenvrad.2005.12.001 |

| [26] |

Khokhara MSK, Kherb RS, Rathorec VB, et al. Comparison of indoor radon and thoron concentrations in the urbanand rural dwellings of Chhattisgarh state of India[J]. Radiation Measurements, 2008, 43: 405-409. DOI:10.1016/j.radmeas.2008.03.022 |

| [27] |

Dubois G, Bossew P, Friedmann H. Ageostatistical autopsy of the Austrian indoor radon survey(1992-2002)[J]. Science of the Total Environment, 2007, 337: 378-395. |

| [28] |

Papaefthymiou H, Mavroudis A, Kritidis P. Indoor radon levels and influencing factors in houses of Patras, Greece[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2003, 66: 247-260. DOI:10.1016/S0265-931X(02)00110-8 |

| [29] |

王燮华. 环境空气中氡的水平[J]. 中国辐射卫生, 1996, 5(3): 139-142. |

| [30] |

Shinji Oikawa, Nobuyuki Kanno, Tetsuya Sanada, et al. Anationwide survey of outdoor radon concentration in Japan[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2003, 65: 203-213. DOI:10.1016/S0265-931X(02)00097-8 |

| [31] |

Sesana L, Caprioli E, Marcazzan GM. Long period study of outdoor radon concen tration in Milan and correlation between its temporal variations and dispersion properties of atmosphere[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2003, 65: 147-160. DOI:10.1016/S0265-931X(02)00093-0 |

| [32] |

Daniel J, Steck R, William Field, Charles F, et al. Exposuret to Atmospheric Radon[J]. Environ Health Perspect, 1999, 107: 123-127. DOI:10.1289/ehp.99107123 |

| [33] |

任天山. 室内氡的来源、水平和控制[J]. 辐射防护, 2001, 21(5): 291-299. DOI:10.3321/j.issn:1000-8187.2001.05.005 |

| [34] |

王玉文. 新疆伊犁火龙洞热气泉治疗室内氡水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2000, 20(5): 32. |

| [35] |

李旭彤, 朱立, 潘自强, 等. 四川降札温泉区天然放射性水平的初步调查[J]. 辐射防护, 2005, 25(6): 369-375. DOI:10.3321/j.issn:1000-8187.2005.06.007 |

| [36] |

曾庆祥, 陈学胜, 李燕, 等. 海南省室内外空气中氡及其子体水平调查[J]. 中国辐射卫生, 1997, 6(4): 221-223. |

| [37] |

许家昂, 李福生, 卢峰, 等. 有效通风降低室内氡水平的研究[J]. 中国辐射卫生, 2008, 17(3): 330-331. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2008.03.044 |

| [38] |

Grace WW, Gao YH, Tang CM.Tamc, et al. Anti-radon coating form itigating indoor radon concentration[J]. Atmospheric Environment, 2008, 42(8 634): 8 639. |

,

,