对放射工作人员进行职业性外照射个人剂量监测是国家法律、法规的要求, 福建省从1987年开展放射工作人员个人剂量监测工作以来, 迄今已近二十年。在取得长足进步的同时, 也存在着一急待解决的问题, 笔者从实验室测量、剂量计使用、监督管理等方面提出了改进个人剂量监测工作的设想。

1 监测现状从1987年开始, 一直由原福建省放射卫生防护所, 现为省职业病与化学中毒预防控制中心负责全省放射工作人员的个人剂量监测工作。2000后年南平、泉州地区分别建立了各自的监测实验室。

1.1 实验室历年来所用测读仪为TOLEDO-654型(英国V ictoreen, 已弃用), RGD-3、RGD-3A型(北京防化院产), 退火炉为FJ-411(北京261厂产)。探测器从最早使用玻璃管、片状等剂量计, 到目前一直沿用LiF (M g, Cu, P)粉未(北京防化院、天津放医所产), 剂量盒为自制的满足电子平衡的圆形徽章式剂量盒。

本中心现有137C s辐照场(1.303×1010 Bq, 2002.6.18刻度)及FJ-417型辐照器(137Cs, 9.25×107 Bq, 2001.12北京核仪器厂产)。每年都参加中国疾控中心辐射防护与核安全医学所(原工卫所)比对及中国计量科学院检定[1], 结果均在10%以内。同时, 使用中的每一个监测周期, 都在本中心辐照场进行元件刻度。虽然本中心曾使用过RGD型测读仪自带的和工卫所开发的个人剂量管理软件, 但由于录入量大, 软件管理不完善, 与检测报告不能衔接等问题, 目前的个人剂量档案管理仍处于手工阶段, 手工计算、手工录入和输出报告、手工统计年报表。

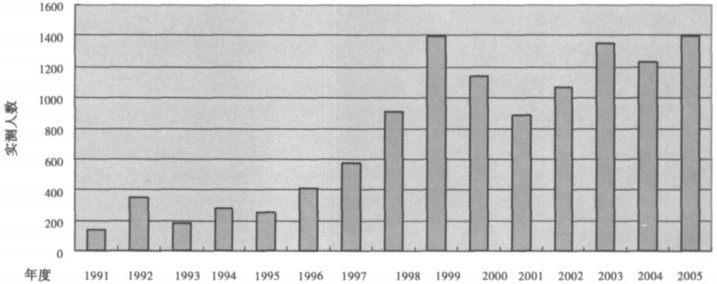

1.2 监测结果现状图 1列出了1991-2005年实际监测人员数变化情况。2005年, 福州市加强了放射卫生监督, 在一年内, 仅福州地区就新增了48个单位, 包括乡镇卫生院及私人诊所等。

|

图 1 1991~2005年实测人员数变化情况 |

放射工作人员年平均受照剂量当量在1.03~1.69之间[2~4], 远小于国家标准限值。每一监测周期剂量超过调查水平(国家标准导出限值的3/10, 一周期三个月, 1.5mSv/周期)的人数为3%~5%, 通过调查发现, 能按监测规范真实体现在放射工作中的实际受照人数只占40%~50%左右[5, 6]。

2 存在问题 2.1 监测率低虽然受监测人员数比上十年有了明显的增加, 但实际的监测率仍很低。全省应监测人数约为4 000人, 而登记在册的监测人数仅有2 200人左右, 仅占55%, 根据正在修订的放射职业性受照人员健康管理规定, 凡接受大于未被豁免水平的天然源照射的人员也都将纳入管理范围, 这样, 全省应接受个人剂量监测的人数将更多, 监测率将进一步下降。

2.2 监测断续、反复, 回收率低从2003~2005年的监测情况看, 每年度实际登记在册的监测人数, 即每周期发出的剂量计数多达2 000~2 300个, 但每一周期真正回收的剂量计数一直维持在1 200~1 400左右, 回收率不到60%。即有很大一部分人员只挂了个号, 没有任何剂量计反馈, 更就谈不上真正接受了监测。同时, 很多放射工作单位不能做到连续监测, 出现断续、反复现象。比如, 1999年, 漳州借举办放射工作人员培训班这个机会, 新增开展监测110多家单位, 260多人, 但后续的工作没有跟上, 目前继续在接受监测的不到二、三十家。其他地市也曾由地、市职防院或疾控中心统一负责管理全辖区的监测工作, 但一段时间后多又陆续停止了监测。

2.3 剂量计使用不规范, 评估结果引入误差大在监测中经常发现个人剂量计使用不规范的情形。剂量计不能及时寄回、或没有相应本底跟随, 甚至一些管理较好的单位也会出现把放置了几个周期的旧剂量计重新发下去使用的情况, 在送检时又没有特别注明, 也没有跟随相应的本底, 导致新旧剂量计混合。送检的信息不完整, 如无确切的使用起止日期, 甚而发现个别工作人员故意把剂量计放入辐射场中照射或将剂量计遗忘在机房、自身进行放射性体检时也带着剂量计等现象也时有发生。这些不规范的使用情况, 为受照剂量的准确评估带来困难, 在结果中引入了较大的误差甚至错误。

2.4 工作人员个人剂量监测意识不强出现上述监测率低、监测断续、剂量计回收率低、使用不规范等现象, 固然是由于一部分基层医疗单位和私营企业经费困难, 但很大一部分原因是放射工作单位对此项工作不重视, 认为剂量水平不高, 监测没有意义。放射工作人员存在着无所谓的心理, 一种人员是受照剂量确实比较小, 基本上小于系统最低探测水平, 因此觉得测不测无所谓, 另一部分人员更多是集中在介入、核医学操作中, 因为常受到超过调查的剂量, 又无办法改变防护现状而使剂量降低, 就对监测失去了信心, 觉得监测了也没有用, 多有放任不监测的心理障碍。

3 设想 3.1 定期参加剂量检定, 并开展性能实验个人剂量监测系统应每年到法定的剂量检定部门进行检定, 取得正规的检定证书。同时参加国家CDC辐射防护与核安全医学所等行业内部组织或其它单位组织的盲样比对。同时, 必须对自备的137Cs辐照场的剂量和源活度重新进行刻度, 以便追溯到国家标准。除了单点的剂量刻度外, 有条件时还要开展能量响应刻度, 以便应用于实际工作中鉴别出不同能量X、γ射线实际受照的剂量。开展剂量计性能实验的研究, 主要是对每一批新粉末根据国家标准《个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置检定规程》(JJG 593-89)进行分散性、重复性、线性、探测阈等性能实验, 进行质量控制, 充分了解所使用的剂量计特性。

3.2 开展HP(10)剂量监测, 与国家标准接轨要自制或购置刻度用体模。ISO-4037推荐的体模是用有机玻璃(PMMA)材料制成, 尺寸为30cm×30cm×15cm, 对着辐射源照射的前面板(放置剂量计的一面)壁厚为2.5mm, 其他面板壁厚为10mm[7]。同时要努力研究探讨使用鉴别式个人剂量计、开展个人剂量当量HP(10)监测的方法, 争取早日做到与国家标准接轨。

3.3 规范档案管理健全和规范实验室档案管理。实验室除了有放射工作单位、人员、剂量调查的档案, 还要有仪器的使用、维护记录、退火、刻度记录、元件筛选、分散性等性能实验记录、收发剂量计表等档案。所有档案要有规范统一的记录格式, 详细记录操作人员、时间、操作异常情况等使用中的细节, 做到事事有案可查。对其中的每一个步骤, 如日期、人员、剂量计批次、处理的问题、处理的时间、结果、异常情况等都要详细填写。

3.4 扩展监测容量, 提高监测效率参照河南[8]、上海等地的做法, 通过职业卫生技术服务机构资质认证, 拓展地市监测机构数量。作为省级机构, 同时抓好全省地、市级监测机构的个人剂量监测质量控制, 定期组织开展考核、比对工作和监测规范的交流, 扩展全省个人剂量监测的容量, 以缓解监测压力及提高监测质量。提高监测系统的自动化程度, 引入条形码等管理方法, 引进实用的计算机管理软件, 彻底改变目前手工管理档案的局面, 以进一步提高监测效率。

3.5 加强交流互动, 加强监督监测机构与放射工作单位之间, 省级与地市级监测机构之间, 均应加强监测方法、质量控制方面的技术性交流联系。监测机构应将无剂量计回收, 无本底, 本底放置不正确, 周期不准, 混合使用等使用中经常出现的问题及时反馈给单位, 鼓励工作单位及时反映情况, 同时, 应尽力指导解决使用中存在的技术性问题, 交流质量控制的有效方法, 必将极大的提高工作单位执行个人剂量监测的积极性。

加强与放射卫生监督部门的联系, 取得监督部门的支持, 及时将受照剂量超过调查水平的人员情况通报给监督部门, 必要时协助其到现场调查、测量, 详细了解工作现场情况, 查找超调查水平的原因, 协助单位采取有效防护措施尽可能降低人员受照剂量。通过监督部门、监测机构以及放射工作单位的多方配合和努力, 必能真正地体现出开展个人剂量监测的深远意义。

| [1] |

黄丽华, 徐利亚, 赖苏克, 等. 热释光测量系统比对结果的评价[J]. 海峡预防医学杂志, 2001, 7: 45-46. |

| [2] |

徐利亚, 赖苏克, 陈纪溪, 等. 1991~1997年福建省放射工作人员外照射个人剂量水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19: 418-419. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.1999.06.023 |

| [3] |

黄丽华, 徐利亚, 赖苏克, 等. 福建省1998~1999年放射工作人员外照射个人剂量水平的监测[J]. 海峡预防医学杂志, 2000, 6: 56-57. |

| [4] |

林美榕, 黄丽华, 徐利亚, 等. 福建省2000年放射工作人员外照射个人剂量水平的监测[J]. 中华临床医学杂志, 2001, 2: 89-90. |

| [5] |

黄丽华, 徐利亚, 林美榕, 等. 放射工作人员受照剂量偏高原因及对策分析[J]. 中国辐射卫生, 2003, 12(1): 23-24. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2003.01.016 |

| [6] |

林美榕, 黄丽华, 吴德龙, 等. 福建省放射工作人员受照剂量偏高原因分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2006, 26: 83-84. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2006.01.033 |

| [7] |

胡爱英, 周汝信, 夏佩华. 全国外照射个人剂量计比对分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2005, 25: 164-166. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2005.02.026 |

| [8] |

田崇彬, 张钦富, 戴富友. 河南省职业性外照射个人剂量监测工作的现状调查与分析[J]. 中国辐射卫生, 2005, 14(1): 36-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2005.01.019 |